촌에 사는 재미가 뭐요?

촌에 사는 재미란 말이지, 아침 이불 속에서 밍기적거리며 꾹 참던 오줌을 이렇게 방문 활짝 열고 짝짝이 신발을 끌고 나와 아무데나 시원하게 싸는 재미도 있는 것이지… 혼잣말로 묻고는 또한 중얼거리며 혼잣말로 대답하는 아침.

해는 동편 능선 위로 머릴 내밀어 선잠 든 나무와 마른 풀 그리고 드문드문 떨어진 촌가의 지붕 위로 반짝이는 빛 가루를 뿌리고 있다. 어느 숲에서 웅크리고 눈과 바람을 피했는지 박새 곤줄박이 노랑지빠귀… 새들이 명랑하게 포르륵 거리며 알은체를 한다. 몸집이 좀 더 큰 어치는 텅 빈 과수원 사과나무 이쪽에서 저쪽 가지로 옮겨 앉으며 주인보다 먼저 자신의 영역을 순찰한다.

제집에서 쓱 머리를 밀고 나온 두 마리 황구, 현미와 아릉이가 몸을 쭉 펴고 관절운동을 하고 빈 개밥그릇을 확인하고 힐끗 올려다보더니 먼 산 쪽으로 방향을 돌려 앞발을 쭉 뻗고 뒷발을 구부려 의젓하게 자세 잡고 봄날 아침을 음미하는데 코를 벌름거리며 공기를 들이마신다. 나도 마루 끝에 의자를 끌어놓고 앉아 개처럼 코를 하늘로 향하고 입을 벌려 깊게 숨을 쉰다.

이 맑은 아침공기 속에는 무엇이 섞여있는가. 풀 끝만 한 부리를 벌려 지저귀는 새들의 붉은 입 냄새와 잔설에 발을 담그고 응달을 견뎌낸 푸른 솔 냄새. 모든 목숨을 품 안에 들이고 깊은 잠을 재운 흙의 몸 푸는 호흡이 섞여 가난하고 힘든 우리들의 몸에 다시 한 번 희망을 넣어주는 것이다. 안으로만 웅크려 굳고 마른 가슴에 포근한 마음을 넣어주는 봄 공기를 마시며 나는 까닭 없이 관대해지고 싶은 아침을 맞는다.

방문을 여니 아내는 엎드려 포복하는 자세로 아직 취침 중이다. 어젯밤에 독학으로 고추장을 담그느라 고단했나 보다. 된장 얘기 나오면 기고만장하여 청국장까지 곁들이던 대화도 고추장만 나오면 뭔가 좀 약한 모습을 보이던 아내는 기어코 고추장을 단독으로 담갔다. “맛이 어때?” 손가락을 불쑥 내 입에 넣어주며 스스로 대견해하는 모습이 우스우면서 그것이 그렇게 해보고 싶은 것의 하나인 아내 소망이 대견하여 기분이 좋아졌다. 아직 주걱이 놓여 있는 고추장 항아리를 휘휘 저어보다가 손가락으로 찍어 맛을 보고는 일부러 큰 소리로 “고추장 맛 최고네, 이젠 막걸리만 담그면 못하는 게 없네!” 방안에서 ‘이이잉’ 하고 당나귀 우는 소리가 들려왔다.

햇살이 중천에 퍼지며 두터운 내 잠바를 벗겨 마루난간에 걸쳐 놓는다. 낫과 톱 그리고 전동드릴을 챙겨 마당 끝으로 이어진 야산 밑으로 간다. 지난 가을 군에서 간벌을 할 때 잘라놓은 참나무 몇 그루를 토막 내어 쌓아놓았다. 아내가 고추장을 담가 햇볕아래 항아리를 내어 놓는다면 남편은 버섯나무 몇 토막 정도는 골짜기 그늘 옆에 얼기설기 세워놓아야 흉내라도 제법 조화로운 풍경이 되지 않겠는가.

참나무토막을 이리저리 굴리며 구멍을 뚫고 손가락 마디만 한 표고버섯 종균을 쏙쏙 집어넣는다. 고요한 산중에 입을 맑게 헹군 새소리 들리고 팔 벌린 나무들 가지 사이로 따사로운 볕이 들고 깔고 앉은 가랑잎 냄새가 풋풋하다. 그리 힘들 일을 하는 것도 아니면서 자신이 평화롭게 지금 이 일을 하고 있다는 작은 즐거움이 일손을 멈추고 먼 풍경을 바라보게 한다. 집으로 내려가 카세트 라디오를 꺼내 마루에 내놓는다. 낭랑한 아나운서의 목소리와 사이사이 들리는 음악소리가 이웃과 나 또는 세상과 나의 연대감을 속삭여준다.

봄은 내게만 오는 것이 아니라 공평하게 온다. 어치가 순찰하던 과수원에 다른 순찰자가 나타났다. 반장님이 알루미늄으로 만든 사다리를 들고 밭으로 오셨다. 그는 은빛사다리를 척 펼쳐놓고 한 칸씩 오르며 사과나무 전지를 시작했다. 가을까지 이어지는 수확의 마라톤을 이제 첫 시작하는 것이다. “반~장~니~임!”하고 손나팔을 불자 접지가위 든 손을 허공에 휘휘 젓는다. 이제부터 우리의 인사는 군불 지핀 방에서가 아니라 이렇게 봄 햇살 포근한 서로의 자리에서 이루어질 것이다.

언덕 저 아래 편 과수원에도 은빛 반짝이는 사다리 위에 큰 새 한 마리 앉아 있다. 이제 진짜 봄이다.

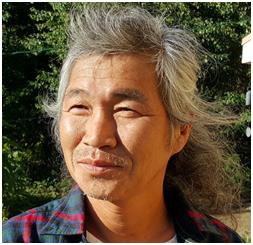

시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0