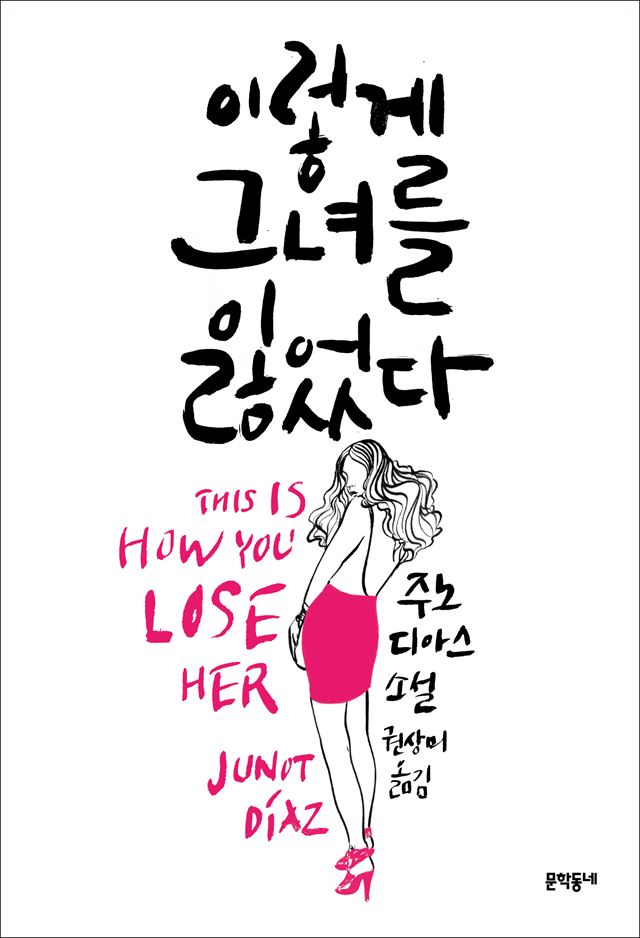

이렇게 그녀를 잃었다

주노 디아스 지음·권상미 옮김

문학동네 발행·296쪽·1만3,800원

거리의 저급한 은어와 속어로 서정시를 쓴다면 아마 이런 형태일 것이다. ‘씨바’와 ‘열라’와 ‘좆도’와 ‘썅’이 창궐하는 가운데 모종의 슬픔이 솟는다. 혈기방장한 청년이었던 ‘형’의 죽음이 서사공간의 한복판에 자리하고 있기 때문만은 아니다. 유색인종 이민자로서의 험난한 삶과 언제나 갈구하지만 대개는 채워지지 않는 사랑 받고 싶은 욕구, 모국어를 버리고 외국어로 말함으로써 스스로가 스스로를 왜곡해야 하는 존재조건. 애인에게 버림받은 바람둥이들의 이야기를 가난한 이민자들의 스팽글리시(스페인식 영어)로 왁자지껄하게 떠벌리고 있는 상황 자체가 야릇한 슬픔의 진원지일 것이다.

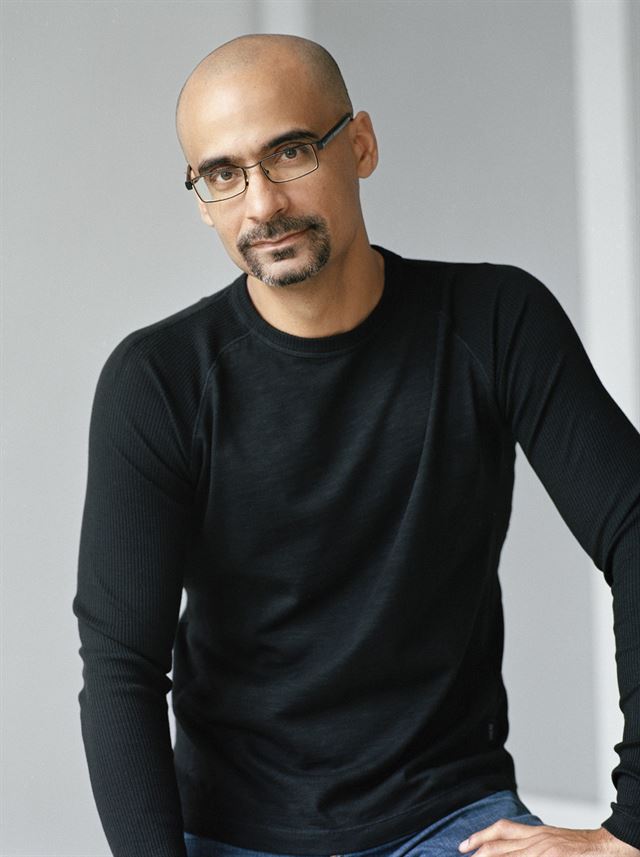

첫 장편소설 ‘오스카 와오의 짧고 놀라운 삶’(2007)으로 퓰리처상과 전미비평가협회상 등을 휩쓸며 스타 작가가 된 주노 디아스(48)는 여섯 살에 미국으로 이민 온 도미니카공화국 출신 소설가다. 럿거스대학에서 영문학을 전공하고 코넬대에서 문학석사 학위를 받은 번듯해 보이는 이력 이면에 낮에는 육체노동을, 밤에는 문학 공부를 하느라 하루 네 시간 이상 자본 적 없는 고단했던 삶이 버티고 있다. 술과 여자를 탐하는, 고국으로부터 선사 받은 체념적 낙천성을 아름다운 변종 영어의 형태로 미국 문학계에 들여온 그는 서로 다른 두 개의 정서와 언어로 강렬한 감정의 낙차를 빚어내는 작가로 평가 받는다.

바람 피우다 걸려 애인에게 차인 남자들의 신세 한탄을 공통분모로 하는 ‘이렇게 그녀를 잃었다’는 작가의 서사적 페르소나인 유니오르와 그의 가족들을 주인공으로 하는 연작소설이다. 암에 걸려 죽기 직전까지도 ‘난봉꾼 양아치로서의 가오’를 포기하지 않았던 형 라파와 그가 유산처럼 ‘나’에게 남겨주고 간 여인들과의 이야기가 특별히 서글프다. 푸석하고 건조한 얼굴이 유일한 특징이었던 형의 연인 닐다는 “가끔 형이 보고 싶어.…내 머리카락을 자기 얼굴에 덮고 자곤 했어. 그러면 안전한 기분이 든다고” 말하고, 형이 아니면 사귀지 못했을 깡마른 중년의 여교사 미스 로라는 자꾸만 내게 형에 대해 말을 하게 하려 한다. “할 말이 뭐가 있어요? 암에 걸렸다, 죽었다.” “그래, 그렇게 시작하는 거지.”

위독의 와중에도 운전을 강행하던 형에게 “진짜 골로 갈 거면 이 차는 나한테 줘라”고 말하자 형은 “이 안에 탄 채로 묻힐 거야”라고 답한다. “뭐 파라오냐?”라고 말하면 중환자는 엄지를 치켜들며“넌 노예니까 트렁크에 묻혀라”고 응수하는 식의 유머가 시종 일관이다. 하지만 형의 죽음이 드리운 그림자는 반경이 넓어서 우스꽝스럽게 끝나버린 사랑과 실연의 서사를 애처롭게 감싸는 하나의 톤으로 기저에서 작용한다. “그때 나는 끝났다는 걸 알았다. 처음에 대해 생각하기 시작하면 그때가 바로 끝이다” “사랑의 반감기는 영원이다” 같은 소설 속 잠언들은 어쩌면 실연과 죽음을 동시에 은유한다. 소중한 것은 유한하고, 상처는 무한하다는 것.

거리의 지혜가 돋보이는 리드미컬하고 유희적인 언어를 한국어로 제대로 바꿔낸 이 소설의 번역가는 상찬을 받아 마땅하다. 애인의 마음을 돌리려 데려간 럭셔리 리조트를 “일명 양심 까잡수신 리조트”로, 명랑한 웨이트리스들을 “이 자매님들”로 번역했을 때부터 눈치챘지만 “우리는 언제나 시작에 그치고 만다는 걸”의 마지막에 문장에 이르기까지, 골계와 서정 사이를 능란하게 종횡하는 솜씨가 탁월하다.

박선영기자 aurevoir@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0