서울에 204대 급속 충전기 있지만

이용 많은 지하철엔 고작 39대

그나마 표지판 없어 찾기 난관

"동선·편의 고려한 재배치 필요"

소아마비로 9년째 전동스쿠터를 타는 이명계(65)씨는 냄새 나는 지하철 화장실 한구석을 차지하고 스쿠터를 충전할 때가 많다. 이동 중 배터리가 닳아도 화장실 외에는 전기콘센트를 찾을 수 있는 곳이 마땅치 않기 때문이다. 매번 충전할 때마다 30분 이상 화장실에 머물며 다른 이용자들의 따가운 시선도 견뎌야 한다. 이씨는 25일 “일부 지하철역에 급속충전기가 있다는 얘기를 들었지만 실제 충전기가 설치된 역을 본 적은 없다”고 말했다.

장애인과 노약자의 편의를 돕기 위해 도입된 전동휠체어ㆍ스쿠터 전용 급속충전기가 정작 지하철역 등 이동에 필요한 장소에는 적게 설치돼 유명무실하다는 지적이 많다. 지방자치단체의 ‘책상머리 행정’과 홍보 부족으로 예산만 엉뚱하게 허비되는 상황이다.

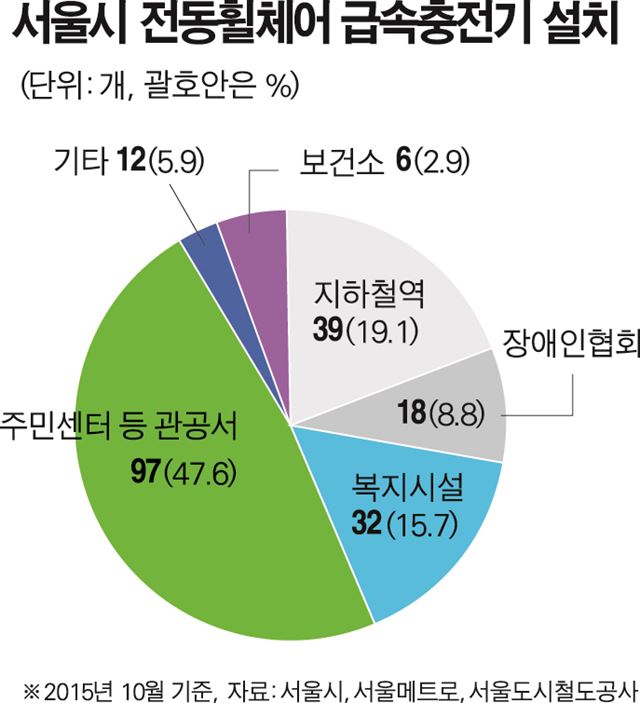

급속충전기를 사용하면 일반 전기충전(완전 충전에 7시간)에 비해 3분의 1(약 2시간) 정도 시간이 줄어든다. 서울시는 2009년부터 지체장애인들이 일상생활에서 겪는 불편을 최소화하고 공공시설 접근성을 높이겠다며 전동휠체어 급속충전기 보급을 시작했다. 현재 서울 주요 관공서와 장애인 생활시설 등에 설치된 급속충전기는 모두 204대. 하지만 장애인들이 가장 많이 이용하는 지하철역에는 39대만 설치돼 있다. 서울에 307개 지하철역이 있는 점을 감안하면 설치율은 12%에 불과하다. 그나마 외부에 노출된 버스정류장은 전용충전기가 구비된 곳이 하나도 없다.

사정이 이렇다 보니 장애인 가운데 급속충전기를 사용해 본 사람은 손에 꼽을 정도다. 척수성근위축증을 앓고 있는 대학생 하모(25)씨 역시 지하철 벽 콘센트에 의존해 전동휠체어를 충전하는 생활을 6년째 이어오고 있다. 하씨는 “동아리 활동 등 비장애인 학생들과 동등하게 대학생활을 하려면 지하철 탑승이 필수인데 학교 주변역을 아무리 훑어봐도 급속충전기를 찾을 수 없었다”고 하소연했다.

급속충전기 설치 장소가 장애인들의 실생활과 괴리된 이유는 행정당국이 수요조사를 제대로 하지 않은 탓이 크다. 충전기 설치는 서울시가 예산을 배정하면 각 구청이 담당하는 방식이다. 그러나 구청들은 특별한 기준을 만들거나 수요조사도 없이 장소를 임의로 골라 충전기를 설치하고 있다. 이처럼 실수요자인 장애인들의 의견이 거의 반영되지 않다 보니 대다수 충전기는 엉뚱한 곳에 몰려 있다.

급속충전기 절반 가량(97대)은 주로 주민센터에 설치돼 있는데 충전을 목적으로 이 곳을 찾는 장애인은 극히 드물다. 서대문구 북가좌2동 주민센터 관계자는 “최근 1년간 급속충전기 이용자를 보지 못했다”며 “주민센터가 주택가에 위치해 있어 각자 집에서 충전을 하는 것 같다”고 말했다. 한국지체장애인협회 관계자는 “장애인들은 주로 이동 중 배터리 소모를 걱정한다”며 “최종 목적지인 관공서보다는 대중교통 정류장처럼 중간지점에 충전기가 필요한데도 구청이 행정편의적 발상으로 예산만 낭비하고 있다”고 비판했다.

홍보 부족도 장애인들이 급속충전기를 외면하게 만드는 데 한 몫하고 있다. 마포구 아현동에 거주하는 지체장애 2급 심모(58)씨는 집 근처 아현역을 꾸준히 이용하고 있지만 역사 안에 충전기가 있다는 사실을 지금껏 몰랐다. 심씨는 “지하철역을 둘러 보니 고객센터 문을 제외하고 장애인 노약자용 엘리베이터 등 역사 어디에도 충전기 설치 위치를 알리는 표지판이 없었다”고 말했다. 관내 19곳에 급속충전기를 설치한 서대문구 관계자는 “1년에 한 번 정도 홈페이지에 안내게시물을 올리거나 복지관에 연락해 이용을 독려하는 정도”라고 전했다. 서울시가 지난해 11월부터 행정정보 안내 애플리케이션인 ‘스마트 서울맵’을 통해 급속충전기 설치 위치를 제공하기 시작한 게 사실상 유일한 홍보 수단이다.

강정배 한국장애인개발원 연구원은 “전동휠체어나 스쿠터는 장애인들에게 단순 보조기를 넘어 필수적인 생존 수단”이라며 “장애인의 이동권 향상을 위해서는 대중교통처럼 수요가 많은 장소 위주로 급속충전기 배치를 조정할 필요가 있다”고 지적했다.

신혜정기자 arete@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0