멕시코 산악학교에 학용품 선물 전달

맨발에 새까만 손등, 예상 못한 환영식에 눈물이 또르르

여행을 계속하다 보면 빚이 산더미처럼 쌓인다. 마음의 빚이다. 세상은 넓고 도움받을 일도 많노니! 이 빚쟁이에게도 부채탕감할 기회가 생겼다고 생각했다. 그런데, 멕시코의 동쪽 꼬리뼈에 있는 치아파스주 차물라의 인디오 학교에 빚갚으러 갔다가 평생 갚지 못할 빚을 지고 말았다.

멕시코 산 크리스토발 데 라스 카사스(이하 산크리스토발)에서 호스텔 주인 알뚜로와 함께 외곽 마을인 시나칸탄(San Lorenzo Zinacantan)과 산 후안 차물라(San Juan Chamula, 이하 차물라)를 방문했다. 두 곳 모두 산을 병풍으로 두른 마야인의 후예인 초칠(Tzotzil)이 사는 마을이다. 해발 2,200m가 넘기에, 산 정상을 오른 자에게만 허락되는 특유의 박하 향이 났다. 차물라의 중앙광장에는 수공예품 쇼핑을 권하는 관광버스가 제법 드나들기도 하지만, 자체 경찰을 둘 정도로 자치권 안에서 통제되는 마을이다. 차물라에선 ‘개방’을 절대시한 21세기에도 오후 4시 이후 이방인이 발각될 시 목을 자른다는 무시무시한 ‘폐쇄’가 존재했다. 이 산악 마을에선 전혀 다른 시계바늘이 돌고 있었다.

호스텔에 돌아와 늦은 점심을 준비하는데, 화장실 용무를 잘못 본 것처럼 찝찝했다. 머릿속에서 마을의 아이가, 어미가, 사내가 계속 무한 재생되고 있었다. 대체 무얼 하며 하루를 보냈는지? 같이 전망대를 등반했던 마리아는 점심을 챙겨 먹었는지? 나와 이야기하면 좋아할지? 사랑에 빠진 줄 알았다. 즉시 탕탕에게 제안했다. 여행이 좀 지체되더라도 인디오를 인터뷰하고 싶다고. 그냥 만나고 싶었다. 누군가를 무작정 만나서 알고 싶은 마음, 그건 서랍 속에 넣어둔 오래고도 낯선 감정이었다.

일단 알뚜로와 농구 게임을 같이 하는 인디오 친구에게 전화를 넣어보라고 압박했다. 상대는 마무트(Mamut)였다. 이름대로 덩치가 코끼리 같은 콧수염의 사내였다. 그에게 뭘 물어 볼 건지는 일단 만난 뒤 생각할 작정이었다. 그간의 내공이 답할 거라 자만했다. 어라? 지금 당장 얼굴을 보잔다. 마무트는 큰 미국 픽업트럭을 끌고 우리 앞에 섰다. 차물라 남자들이 으레 입는 ‘츅(Chuc, 계절이나 행사에 따라 입는 하얗거나 까만 튜닉을 일컫는 전통 복장)’ 대신 까만 가죽점퍼 차림이었다. 그는 차물라 내 교육 관련 커뮤니티의 관리자로, 산크리스토발 교육행정부에서 학교설치운영을 위한 미팅을 해야 한다고 했다. 뭔가 잘못된 시간과 자리에 있다고 느끼기도 전에 교육행정부실의 문이 닫혔다.

“여긴 한국의 기자이고, 이 사람은 프랑스 사진작가입니다.”

‘우린 일개 무지렁이인데요!!!’란 스페인어를 알지 못했다. 일이 점점 커지는 느낌이었다. 우린 졸지에 특파원 노릇을 해야 했다. 멕시코에서도 찢어지게 가난한 치아파스주의 교육문제에 대해 노트에 부리나케 써 내려 갔다. 마무트와 동석한 선생님은 학교를 한번 방문하는 게 어떠냐고 제안했다. 실상을 보여주고 싶다는 거였다. 가볍게 받아들였다. 탕탕과 난 초대받은 만큼 소소한 선물을 마련하겠노라 했다. 학생이 얼마나 되냐고 물으니 100명 정도라 했다. 하루 전날 학용품을 준비하기로 했다.

사실 마야의 후예는 대부분 저소득층에 속한다. 이들은 어린 나이에 결혼해 평균 5~7명 정도의 아이를 낳아 경작이나 수공예품을 팔아 생활을 이어간다. 5세 무렵부터 가족의 생계를 책임지는 운명을 배운다. 좁은 어깨에 땔감인 나무라도 짊어져야 한다는 이야기다. 아이들의 배우고 싶은 욕구를 채우기엔 집과 학교 사이도 끝내주게 멀었다. 편도 2시간의 도보는 각오해야 했다. 겨우 마련된 산악학교에선 비슷한 나이가 대충 섞여 배우는 구조였다. 그마저 학생의 90%가 아침을 해결하지 못한 채 등교한다고 했다. 산크리스토발의 야외 카페에 앉아 있으면, 왜 우리의 테이블 이 고사리 손 행상인이 펼쳐 놓는 수공예품으로 가득 차는지를 자연스럽게 알게 된다. 정부에선 지원하는 돈을 술로 탕진하는 가장에게 두 손, 두 발을 들었다고 했다. 사람 사는 게 다 똑같다고 하지만, 어쩌면 전혀 다를 수도 있다고 생각했다.

마무트를 만난 지 일주일 후, 100명의 선물을 실은 픽업트럭이 등 굽은 산속을 달리고 있었다. 비포장 도로에 변주가 심한 고갯길이었다. 사람이 살 리 없을 그냥 산이었다. 한 치 앞이 낭떠러지인 그곳에 제법 파스텔 컬러 페인트로 칠해진 학교 건물이 보였다. 차는 지친 기색으로 시동이 꺼졌고, 수군수군 웅성웅성 학교 특유의 의태어가 메아리쳤다. 이때까지만 해도 앞으로 펼쳐질 상황을 전혀 상상하지 못했다.

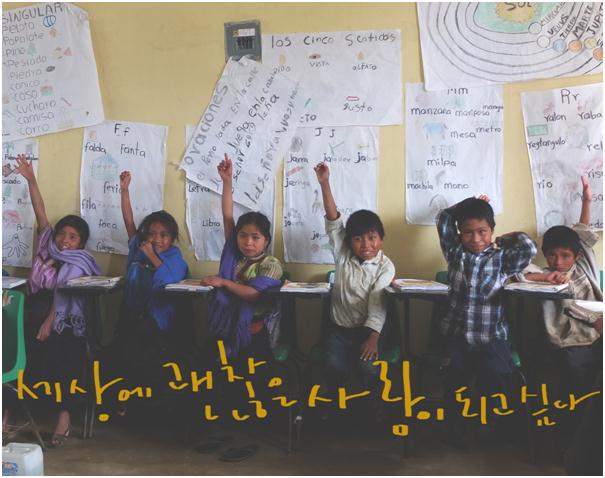

마무트의 형인 교장과 커뮤니티의 교육을 담당하는 관리자 몇 명과 인사한 뒤 교실을 기웃거렸다. 모국어인 초칠어를 쓰는 아이들이 배우는 건 스페인어. 정원이 채워지지 않아 텅텅 빈 한국의 지방 학교에 비해 교실 수가 부족해 학생들은 정들 만큼 다닥다닥 붙어 있었다. 교재가 커 보이는 손바닥만한 책상이 보였고, 색종이 대신 박스나 신문이 놓여 있었다. 왠지 먹먹해 운동장으로 시선을 뺐는데, 눈이 매워졌다. 교실을 빠져 나온 학생들이 운동장으로 삼삼오오 모여드는 것이다. 마무트, 대체 무슨 일을 저지르는 거야? 전교생이 모든 학습을 중단하고 운동장에 소집됐다. 별거 아닌 우리 따위를 위한 일종의 환영식이었다.

[영상] Muchas Gracias! 누가 누구에게 고맙다고 해야 할지 영상을 보고 판단하길.

대충 봐도 100명은 넘었다. 세 살배기 아이부터 중학생 뻘로 보이는 청소년까지 운동장을 채웠다. 선생님과 관리자들은 100명분 세트로 산 학용품을 갈기갈기 찢어(난 풍성한 선물세트를 받으며 환호할 학생의 모습을 상상했다) 눈앞에서 나눠주기 시작했다. 고학년에게 노트와 풀 볼펜의 우선권이 가고, 5세 이하의 어린이에겐 두 자루의 연필만이 쥐어졌다. 왜 진작 200명이라고 하지 않았냐고! 왜 우릴 치졸하게 만드는 거냐고! 어제 지우개도 살까 말까 고민한 내가 고개를 못 들 풍경이었다. 단체 기념사진을 찍기까지, 한국-프랑스 친선 방문이란 플래카드만 빠졌을 뿐 이들의 환영은 어마어마한 것이었다. 마음을 어디에 담아둬야 할지 난처했다.

환영식이 끝나고 학교 옆 교회로 자리를 옮겼다. 그들은 포쉬(pox, posh)를 권했다. 사탕수수로 만든 일종의 전통주였다. 투명해 소주와 같은 맛일 듯하지만, 막걸리 같이 묵직한 양감을 지녔다. 일종의 자기 사람으로 받아들이는, 승인과 환영의 독주였다. 교회 안에서 마시라고? 성부와 성자와 성령의 이름으로 세 잔을 ‘원 샷’해야 했다. 까짓 것, 원 샷! 데킬라에 이미 내성이 생겼을 법도 한데 속이 타 들어갔다. 세상이 신기루 같았다. 먼 발치에서 웃거나 훔쳐보는 아이들은 우리의 시선을 눈치채곤 숨거나 도망쳤다. 괴물을 보듯 한 건 아니었다. 순수한 그들 앞에서 오히려 우리가 괴물이 된 것 같았다.

내리막길을 달리던 돌아오는 차 안에서 우린 뒤를 보지 않았다. 언어를 잃은 듯 차 안은 조용했다. 차물라 시내에 잠시 정거했을 때, 기다리란 마무트의 말을 무시하고 택시를 타고 숙소로 돌아왔다. 택시에서 내리자마자 꾹 참았던 눈물이 터졌다. 신발이 없던 아이의 발이, 한번 잡아주지 못한 검은 손이 자꾸 걸렸다. 학교방문이 인터뷰를 위한 밑밥이 될 거란 가벼운 생각을 반성했다. 속죄의 눈물이었다. 입가에 닿은 눈물은 짜지 않고 썼다. 탕탕은 토닥토닥 어깨를 두들겼다.

“괜찮아, 괜찮아.”

이후 난 더는 현지인들과 인터뷰를 시도하지 않았다. 언제나 그들이 부르면 달려나갈 취재 기동대가 되기로 했던 의지도 사라졌다. 배낭에서 입지 않는 옷과 물품을 꺼내 기증한 뒤 다음 여행지인 메리다행 버스 티켓을 끊었다. 이후 난 요단 강을 건넌 것처럼 인생이 빠르게 전환되는 것을 느꼈다. 세상에 제법 쓰임이 있는 사람으로 살고 싶은 꿈이란 녀석이 들어온 거다. 어쩐다, 여행이 점점 더 좋아지는데.

여행의 선물

강미승 칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0