어쩌다 한두 번 아니면 하루 종일 침묵하기 일쑤인 전화기 벨이 울렸다. 운화형이었다. 오늘 당신 집에 한 번 가고 싶은데 재워줄 방이 있느냐고 물었다. “아니 형님! 제가 한데 잠을 자고 있는 것도 아닌데 오시면 잠 잘데 없겠습니까” 나는 의외기도 하고 반갑기도 한 마음에 목소리가 조금 들떴다.

산속의 겨울이라는 것은 어제가 오늘 같고 또 내일도 오늘과 별반 다르지 않은 그저 그럭저럭 지내는 날들이다. 그 그럭저럭이라는 생활이 무탈하고 평화로운 것이기는 하지만 반복되는 고요한 정적을 장악하지 못하면 멍하니 빈 길을 힐끗거리고 개가 산짐승을 보고 짖는 소리에 창문을 열어보기도 하는 것이다.

운화형은 의정부에서 점심때쯤 출발한다고 말했다. 이곳 봉화까지는 족히 네 시간은 걸리는 거리다. 특별한 볼일이 있다면 모를까 그냥 한 번 다녀오자는 것으로는 여간 마음을 내기가 쉽지 않은 거리다. 그런 곳으로 휴일도 아닌 평일의 겨울 날 문득 출발을 했으니 이제부터 나는 그를 기다리며 그와 보낸 추억을 생각해보기로 한다. 그러고 보니 우리는 알고 지낸 근 삼십여 년의 세월에 비해 만난 횟수는 손가락으로 꼽아볼 만한 정도다.

1983년 봄 그만그만한 대학 국문과에서 처음 형을 만났다. 대학이라는 곳이 어찌어찌 하다 보면 중학교 후배나 고등학교 선배도 한 과에서 만나 어영부영 동기로 재편되는 것인데 운화형은 우리보다 다섯 살이나 위여서 그야말로 애송이들과는 다른 맏형 뻘이었다. 또래 집단에서 나이가 많다는 것이 꼭 대접받을 조건이 되는 것은 아니지만 형은 타고나게 점잖고 온화한 성격으로 인해 모두 마음으로 예를 갖췄다. 기질에 따라 끼리끼리 몰려다니며 술 잘 먹고 기행을 부리는 것이 문학을 하는 기본자세인양 하고 다닐 때도 형은 묵묵히 자신의 뜻한 바를 향해서 심지 굳게 나가는 모습을 보여주었다. 그러므로 불철주야 붙어 다니는 한 통속이 아니라 해서 소외되거나 경원당하지 않았다. 왜냐하면 그것이 더 나은 삶의 자세라는 것쯤은 속으로는 다 알고 있었으니까.

이듬해 여름 나는 배나 타고 밤바다의 별을 보겠다고 해군에 입대하고 우리의 짧은 생활은 각자의 길로 돌아섰다. 형은 꾸준히 공부를 해서 문학박사 학위를 받고 대학에 출강을 한다고 했다. 가끔 그 시절 친구들의 상가(喪家)에서 만나고 또 헤어져 몇 년이 흐르고 다른 친구의 입을 통해서 소식을 듣고 그렇게 지내면서 많은 세월이 지났다. 그 후로 형은 D도시의 예술의 전당 사무국장인가로 자리를 옮겼다고 했다. 마지막으로 형을 본 것도 상가에서다. 형의 근무지가 있는 도시에 사는 친구가 부친상을 당해 친구 몇이서 함께 가기로 했다. 그런데 오랜만에 만난 친구들은 상가에 들르기 전 막걸리 집을 먼저 들러 나는 알량하게 준비한 부조금을 술집에 부조를 해버렸다. 그때 전화 한 통에 달려 나온 형이 항상 그 자세 그대로 평온하게 웃으며 봉투에 이십만 원을 넣어줬다…….

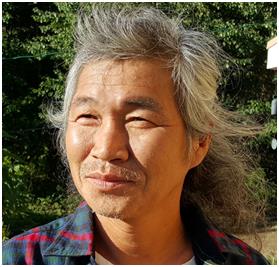

경차에서 두루마리 휴지 한 통을 들고 형이 내렸다. 단정한 얼굴. 머리엔 하얗게 서리가 내려 중후한 품위를 더했다. 잡은 손을 놓지 않고 한 동안 말없이 서로의 얼굴을 바라봤다. 마루에 앉아 소주잔을 기울이며 희부옇게 어두워 오는 먼 산을 바라보며 조근조근 들려주는 형의 말은 무어라 설명할 수 없게 나를 멍하게 만들었다. “나 2년 동안 영업택시 했다. 어제 다 정리하고 바람이나 쐬려고 당신한테 온 거야.” “나 배 많이 나왔지? 앉아만 있으니 이렇게 됐네. 택시에서 내리는데 다리가 휘청해서 넘어질 뻔한 적도 많아. 이젠 남자 역할도 끝났어. 좀 쉬려고.” 이게 어디 위로한답시고 쉽게 입을 열 수 있는 정도의 문제이겠는가. 나는 그저 소주잔을 만지작거릴 뿐이었다. 삶이란 것이 이렇게 큰 낙차를 굴리며 굴러가는 수레바퀴 같은 것이구나. 아니 그렇게라도 묵묵히 굴려가야 하는 것이구나. 나는 지금 작은 거인 앞에 앉아 숙연함을 배우고 있구나.

아침에 일어나니 형은 벌써 단정하게 앉아 있었다. “별이 참 대단하더라. 별이 없는 데서 산 건지 못보고 산 건지……”

등산객이 끊어진 고요한 청량산을 걷고 텅 빈 주차장 식당에서 뜨거운 국밥을 먹었다. 형이 돌아간 빈 길을 나는 한 참을 바라봤다.

시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0