2차대전 끝난 1945년을 기원으로

딱딱한 정치ㆍ경제적 사건들

인물 중심 일화로 흥미롭게 전개

박정희와 ‘한강의 기적’ 묘사 등

풍성한 한국 관련 사례도 눈길

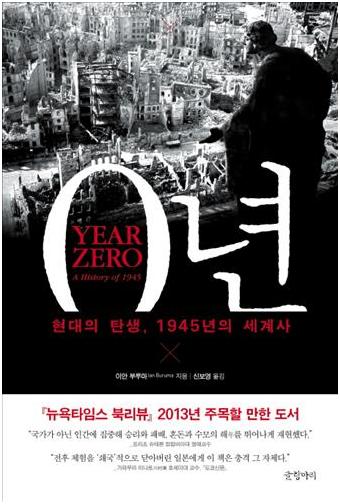

0년: 현대의 탄생, 1945년의 세계사

이안 부루마 지음ㆍ신보영 옮김

글항아리 발행ㆍ464쪽ㆍ2만3,000원

1945년 7월 치러진 영국 총선에서 윈스턴 처칠이 이끄는 보수당은 노동당에 압도적 표 차이로 참패했다. ‘피와 땀’ 연설로 히틀러를 무너뜨린 ‘구국의 영웅’ 처칠이 정작 승전 직후 국민에게 버림받았다. 계획경제란 곧 스탈린 노선이라는 장광설을 늘어놓은 탓이다. 전시계획경제를 경험한 영국인들은, 전쟁 전 자유경제로 돌아가자는 주장 대신 피 흘린 국민들 모두가 혜택 받을 수 있는 경제체제가 되어야 한다는 노동당의 호소를 기꺼이 받아들였다. 파이프 담배를 빼어 문 고집스러운 처칠의 얼굴은, 단호한 결전의 상징에서 국민들이 뭘 원하는 지 모르는 구시대의 유물로 바뀌었다.

‘0년: 현대의 탄생, 1945년의 세계사’는 2차세계대전이 끝난 1945년이 지금 우리가 살고 있는 현대세계의 기원인 ‘0년’이었다고 보고 이 시기를 세밀하게 묘사해나간다.

가장 큰 장점은 저자의 매혹적 서술 방식이다. 2차대전 이후 세계사라는 큰 주제를 어떻게 요리할까 싶은데, 어려운 정치ㆍ경제적 설명보다 도드라진 일화나 사례를 스케치하듯 나열하는 쪽을 택했다. 승전의 ‘환희’는 프랑스 여성들의 연합군 병사 사냥으로 표현된다. 대피 생활에 찌든 꾀죄죄한 자기 나라 남자 대신 반듯한 제복을 갖춰 입은 ‘든든한 해방자 남성’ 미국과 캐나다 군인들이 좋은 연애 상대였다. ‘기아’는 하녀를 통해 배운, 깍듯한 최고급 영어를 구사하는 이탈리아 귀족 여성이 영국군 장교에게 공창에 들어가게 해달라고 애원하는 장면으로 표현된다. 전쟁으로 인한 ‘복수’는 독일 남성들에게 이번에 아우슈비츠로 보내질 사람은 자신들이라는 공포를 심어준다. 이런 서술들이 이어지다보니 무엇보다 어떤 도덕이나 이념이 아니라 인간 그 자체에 집중하게 해준다는 점이 좋다.

또 하나의 장점은 세계사다운 서술이다. 대개 서양 필자들은 세계대전을 다룬다면서 실제로는 ‘유럽내전’이나 ‘대서양전쟁’ 수준으로 쓴 뒤 진주만공습이나 미드웨이해전 정도 슬쩍 끼워 넣는 방식을 쓴다. 그러나 네덜란드인 아버지와 영국인 어머니 사이에서 태어나 대학에서 중국ㆍ일본을 공부하고 홍콩의 ‘파이스턴 이코노믹 리뷰’ 편집자 등 언론인 활동 경력이 있는 저자는 미국, 유럽 뿐 아니라 동남아와 한중일 동북아 3개국까지 자유자재로 다룬다.

덕분에 한국 얘기도 풍성하다. 최근 논란이 되고 있는 위안부 문제와 관련해서는 오카무라 야스지 중장이 눈에 띈다. 위안부를 처음 기획한 오카무라 중장은 종전 뒤 전범으로 처벌받기는 커녕 장제스 국민당 정부의 군사고문으로 활동하다 편안하게 눈 감았다. 이외에도 냉전의 커튼 뒤로 사라져버린 제국주의 문제들이 숱하게 거론된다.

또 ‘오족협화(五族協和)’라는 이름 아래 일제가 기획한 ‘만주국의 꿈’과 만주국의 핵심 멤버였던 기시 노부스케, 그리고 기시 노부스케 얘기에 딸려 나올 수 밖에 없는 박정희와 ‘한강의 기적’에 대한 얘기도 들어있다. 노부스케에 대해 저자는 “자유주의자보다는 공산주의자들과 공통점이 더 많은 급진 우파로 묘사하는 게 가장 정확할 것”이라 평했다. 박정희는 어떨까? 책에서 직접 확인해보길.

기원을 되짚은 행위는 대개 현재의 불안을 덜기 위한 것이다. ‘0년’은 어떻게 만들어졌고 무엇이 시작됐던가. 0년의 기억을 되돌아봤을 때 지금 우리는 제대로 된 길을 가고 있는 것인가. 저자가 던지는 질문이다. 우리에게도 똑 같은 질문이다. 1945년보다 더 풍요로워졌다는 것 말고, 우리는 얼마나 달라졌는가.

조태성기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0