[기억할 오늘] 1월 18일

몽테스키외는 프랑스 남부 보르도 인근의 성을 물려받은 귀족 지주였다. 귀족 아내의 유산 외에도 백부에게서 남작 작위와 별도의 토지, 세습 직위인 보르도 고등법원장 직을 물려받았다. 고전ㆍ문학과 법률을 공부한 그는 일이나 돈, 권력보다 책 읽고 글 쓰는 걸 더 좋아했다고 한다. “평생 한 시간의 독서로 못 쫓아낼 걱정을 가진 적이 없다”고 자서전에 썼다고 한다. 책까지 읽어 쫓아내야 할 걱정이 있기나 했을까 싶지만 그의 시대가 좀 혼란스럽긴 했다.

그는 1689년 1월 18일 태어났다. 신의 섭리와 인간의 이성이 힘 겨루던 시대, 아니 계몽의 새로운 사조가 매력을 키워가던 시대였다. 그는 귀족으로서 세습 자산에 안주하는 대신 자유로운 지식인으로서 이성의 편에 서서 저 싸움에 뛰어들었다. 고등법원장이던 30세를 전후해서 그는 ‘지구의 자연사 프로젝트’나 ‘물체의 중력의 원인에 관한 논고’같은 글들을 썼고, 32살이던 1721년 첫 히트작인 서한체 형식의 소설 ‘페르시아인의 편지’를 가명으로 발간했다. 한 이슬람교도의 시선을 빌어 당대 파리의 정치(절대군주정)와 종교(가톨릭), 교육과 파리 시민들의 생활 방식을 풍자하는 내용이었다고 한다. 에라스무스의 ‘우신예찬’(1511년 발표)이나 100년 전의 ‘실낙원’ 등을 그는 물론 읽었을 것이다.

읽고 쓰는 일에 매진하기 위해 그는 1726년 고등법원장 직을 경매로 팔아 치우고 파리로 이주한다. 그리고 약 2년 간 중남부 유럽 여러 나라를 여행하며 각국의 석학들과 정치인들을 만나 사귀며 자료를 모은다. ‘로마성쇠원인론’을 발표한 것은 1734년이었다. 책은 역사를 신의 뜻 위에서 해석하는 ‘섭리 사관’에서 벗어나 귀납적 방법, 즉 구체적 사실에서 가설을 만들고 다듬어 이론으로 나아가는 경험과학적 방법론을 선구적으로 채택했다.

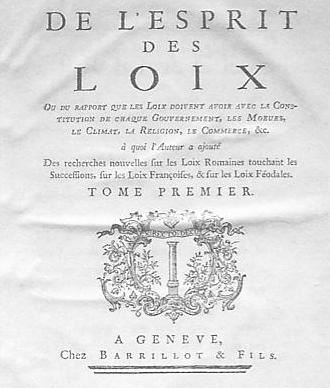

그의 경험과학은 기념비적 역작 ‘법의 정신(1748년)’에서 만개했다. ‘법이 각 정체의 구조 풍습 풍토 종교 상업 등과 가져야 할 관계에 대하여’라는 부제를 단 책에서 그는 정체(공화ㆍ군주ㆍ전제)와 역사, 국민정신의 다양성, 시민적 자유와 경제활동의 권리 등 전반을 경험과 실증, 비교 분석하며 이론화했다. 그럼으로써 삼권 분립을 통한 전제정치의 견제와 시민 자유의 보장이라는 불후의 통찰을 선사했다. 불가사의한 것은 그 ‘따분한’책이 출간 2년 만에 22판을 찍는 초베스트셀러가 됐다는 점이다. 훗날 그는 “단 3시간이면 모두 읽을 수 있는 한 권의 책을 저술하기 위해 내 머리카락은 백발이 되었다”고 말했다.

그에겐 종교적 압박이나 의무감도, 계급적 부채의식도, 다급한 생계의 문제도 없었다. 재능과 기질을 타고난 그가 서려 할 때 마침 좋은 파도도 일어서 주었다. 별 걱정 없이 원하는 바대로 살면서 뜻을 이룬 말년의 그는 “이제 내가 할 일이라고는 단 두 가지뿐인데, 하나는 병들 줄 알고 또 하나는 죽을 줄 아는 일이다”(몽테스키외 ‘법의 정신’(해제), 진병운, 서울대 철학사상연구소)라 했다고 한다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0