“뒤늦게 유럽 시장에 뛰어든 한국 기업이 내세울 수 있는 장점은 기존 업체들과 다른 ‘혁신’뿐인데 유럽 시장은 혁신이 잘 통하지 않는다. 가격과 성능 뿐 아니라 전통과 브랜드까지 보기 때문이다.”

국내 전자업체의 유럽 법인 관계자는 유럽 시장이 미국, 중국과 다르다는 점을 강조했다.다른 지역들은 제품의 장점이나 합리적 가격 등을 내세워 집중적으로 마케팅을 하면 통하는데 유럽은 이런 점들이 잘 통하지 않기 때문이다. 이 관계자는 “어려운 협상 과정을 통해 거래선을 확보해도 유럽의 전통적인 업체들 위주로 거래를 맺는 경우가 허다하다”고 말했다.

그만큼 국내 기업들 사이에 유럽은 좀처럼 뚫기 힘든 시장으로 꼽힌다. 보수적이면서 콧대도 높고 사람들의 기호도 다양하다. 유럽연합(EU)의 시장 규모는 2014년 국민총생산액(GDP) 기준 18조5,000억달러인데 미국(17조4,000억달러)과 중국(10조3,000억달러)보다 더 큰 세계 최대 시장이다. 그러나 EU 구성원들인 각 국가들은 역사ㆍ문화적인 경험이 모두 달라서 시장마다 특색이나 편차가 크다.

가령 서유럽은 화학, 철강 등 강력한 고부가가치 제조업이 발달한 데 비해 북유럽은 정보기술(IT)ㆍ게임쪽에 강세를 갖고 있다. 동유럽은 의류, 자동차 분야에서 경쟁력을 갖고 있고 남유럽은 패션과 가구 분야에 장점이 있는 등 특색이 뚜렷하다.

역내 기업들끼리 교류하는 비중도 높다. EU시장은 지역 내 교역비중이 60% 이상이다. 동남아시아국가연합(ASEAN) 등 다른 경제공동체의 역내 교역 비중이 많아야 20% 안팎이다. EU는 역내 교육 비중이 높다보니 굳이 역외 브랜드 제품을 쓰지 않아도 될 정도다. 국내 전자업체 관계자는 “고가의 럭셔리 브랜드나 프리미엄 제품도 EU 회원국마다 영향력이 다르다”며 “몇몇 국가에 존재하는 전통적인 강소기업들도 넘어야 할 과제”라고 설명했다.

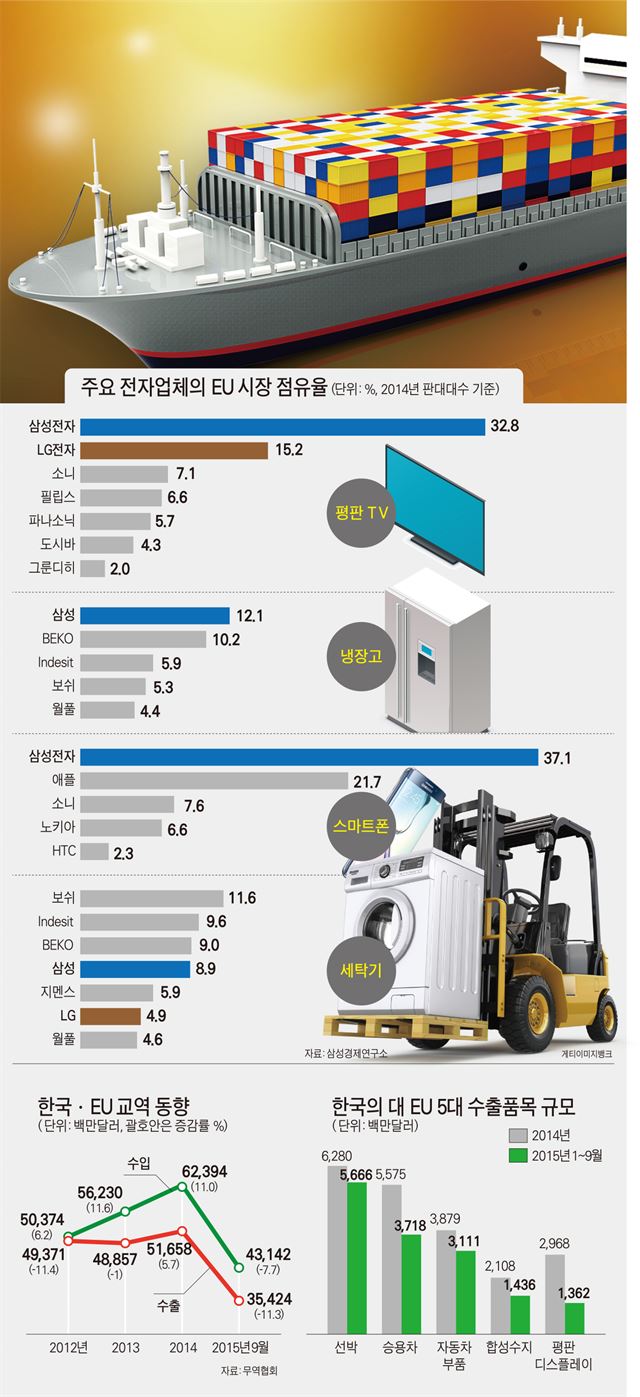

우리나라의 간판 수출업종인 전자산업의 경우 유럽에서는 미국과 다른 양상을 보이고 있다. 북미에서는 삼성전자, LG전자가 TV, 세탁기, 냉장고 등 전 제품에서 고르게 시장점유율 1ㆍ2위를 기록하고 있다. 하지만 유럽의 경우 삼성전자는 TV에서 32.8%의 압도적 점유율을 보였으나 냉장고는 12.1%, 세탁기는 8.9%에 불과하다. 즉 미국식 마케팅이 통하지 않는다는 뜻이다. 그 바람에 삼성전자는 유럽에서 2014년 노트북 사업을 접었고 지난해 말 디지털 카메라 사업도 중단했다.

자동차도 마찬가지다. 현대기아차는 2008년 글로벌 금융위기 이후 고전하다 지난해 1~11월까지 유럽시장에서 78만7,808대를 파는 등 완연한 회복세를 보이고 있다. 그런데도 10%를 오가는 미국ㆍ중국 시장 점유율과 달리 유럽시장 점유율은 5.6%에서 하락세다.

투싼 등 스포츧유틸리티차량(SUV) 등으로 차종을 다양화하고 있지만 유럽시장의 주력차는 아직도 ‘i10’ 등의 소형 디젤차량이다. 고급 차량들도 BMW, 벤츠, 아우디 등 기존 유럽 메이커 위세에 눌려 재미를 보지 못하고 있다.

상황이 이렇다 보니 우리나라의 EU를 상대로 한 수출은 격감했다. 대한무역투자진흥공사(코트라)에 따르면 지난해 1~9월 EU 지역을 향한 수출은 354억달러로 전년 동기 대비 11.3% 줄었다. EU 수입국 순서를 봐도 우리나라의 비중은 2.4%여서 중국, 터키, 일본에 뒤진 8위다. 문제는 이런 수치가 단기간에 나아질 기미가 없다는 점이다.

무엇보다 유럽이 세계적인 경기침체의 늪에서 좀처럼 헤어나오지 못하고 있다. 각 국가별 독립성을 유지하는 시장의 특수성 때문에 각국에 고루 통용되는 강력한 시장 정책을 펼치기 어렵다. 여기에 재정이 탄탄한 북유럽 국가들을 뒷받침하던 북해유전마저 최근 저유가로 타격이 크다. 배민근 LG경제연구원 책임연구원은 “미국은 수년간 확장 정책을 편 뒤 이제 금리 인상으로 옮겨가는데 반해 EU는 경기침체에 제대로 대응하지 못해 앞으로 돈을 더 풀어야 할 지 모르는 상황”이라고 말했다.

기대를 모았던 대형 인프라 사업도 전망이 불투명하다. EU는 지역 내 균형 발전을 위해 EU 차원에서 기금을 조성해 낙후된 지역에 2020년까지 3,518억유로를 투자할 계획이다. 이 가운데 일부를 동유럽 지역에 철도와 도로를 놓고 보건의료와 디지털 인프라를 만드는 데 사용할 예정이었다.

원래 계획대로라면 올해부터 본격적으로 대형 입찰 계획들이 쏟아져 나와야 하지만 그리스 위기, 시리아 난민 사태. IS 파리테러 사건 등이 겹치면서 정책 순위가 뒤로 밀리고 있다. 관련 사업의 진출 기회를 노리던 우리 기업들에게도 손실이다. 한 경제연구소 관계자는 “동유럽 인프라 개발 사업에 가장 적극적으로 나서던 프랑스가 이 문제에 대해 관심이 급격히 식고 있다”며 “그만큼 적극적인 움직임이 나타나기 힘들 것”이라고 말했다.

이처럼 여러가지 상황이 좋지 않지만 우리 기업들에게 유럽시장은 포기할 수 없는 곳이다. 전자업체 관계자는 “중국, 인도 시장이 커지지만 장기적으로 신흥시장에 수출을 늘리는 것은 한계가 있다”며 “적절한 현지화 전략으로 유럽의 프리미엄 시장을 뚫어야 우리 기업과 제품의 경쟁력이 살아날 것”이라고 말했다.

조태성기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0