서울 세종로 일민미술관 전시장 3층에 영화 ‘모던 타임즈’의 사운드 트랙 중 하나가 잔잔히 흐른다. 작은 픽셀(컴퓨터 그래픽의 최소단위) 조각들이 한데 모이더니 바지 입은 사람과 치마 입은 사람이 서로 등을 맞댄 형상이 된다. 둘은 서서히 앞으로 돌아 손을 맞잡는다. 인터넷에서 흔히 볼 수 있는 1분35초짜리 플래시 애니메이션 영상이 마음을 흔든다. 픽셀 추상화를 전개해 온 홍승혜의 ‘센티멘탈 스마일’은 가장 단순한 그래픽과 움직임으로 관객의 마음을 장악한다.

기획전 제목은 ‘평면 탐구’다. 회화작가가 평면에서 단순한 그림 이상의 깊이감과 심미성을 추구하는 것은 어찌 보면 당연한 일이다. 넓게 보면 1960년대 앵포르멜도, 1970년대 단색화도 평면을 뛰어넘으려는 평면 탐구다. 이 전시에 모인 작가들은 1990년대 후반부터 작품 활동을 시작해 평면이라는 개념을 평면 이상으로 만들기 위해 도전해 온 이들이다. 전통 회화의 개념에 형식 실험으로 도전장을 내밀었다는 것이 공통점이다.

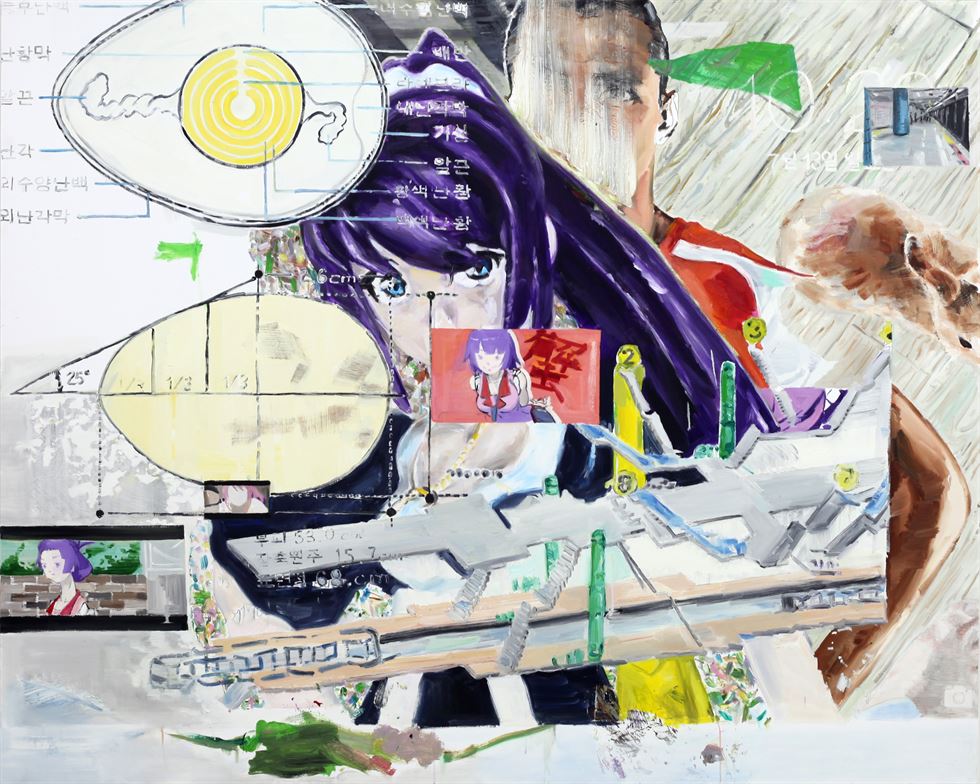

박미나와 백경호는 전통적인 회화를 그리지만 구체적인 내용이 없다. 대신 형식 실험이 빈 자리를 차지한다. 박미나의 회화는 그냥 분홍색으로 칠한 캔버스로 보이지만, 사실 미세한 차이가 있는 분홍색 물감 50가지로 가득 채운 것이다. 색채라는 요소를 최대한 세밀하게 분석한 것이다. 백경호는 지하철역 안내도, 달걀 구조도, 휴대폰의 잠금화면, 애니메이션 캐릭터를 아무런 논리 없이 화면에 유화물감으로 직접 그려 캔버스의 공간을 메운다.

차승언과 강서경은 캔버스를 표현수단으로 삼는다. 차승언은 캔버스의 재료인 천을 직접 짜서 만드는데, 천을 짜는 도중 물감을 끼얹거나, 캔버스 뒤로 빛이 통과할 수 있도록 천의 밀도를 조정한다. 강서경은 캔버스의 철제 프레임을 기하학적 형태로 설치하거나 캔버스 여러 겹을 쌓고 그 위에 물감을 여러 번 칠했다. 이쯤 되면 작품이 회화인지 조각인지, 평면인지 입체인지 헷갈린다. 2016년 1월 31일까지. (02)2020-2050

인현우기자 inhyw@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0