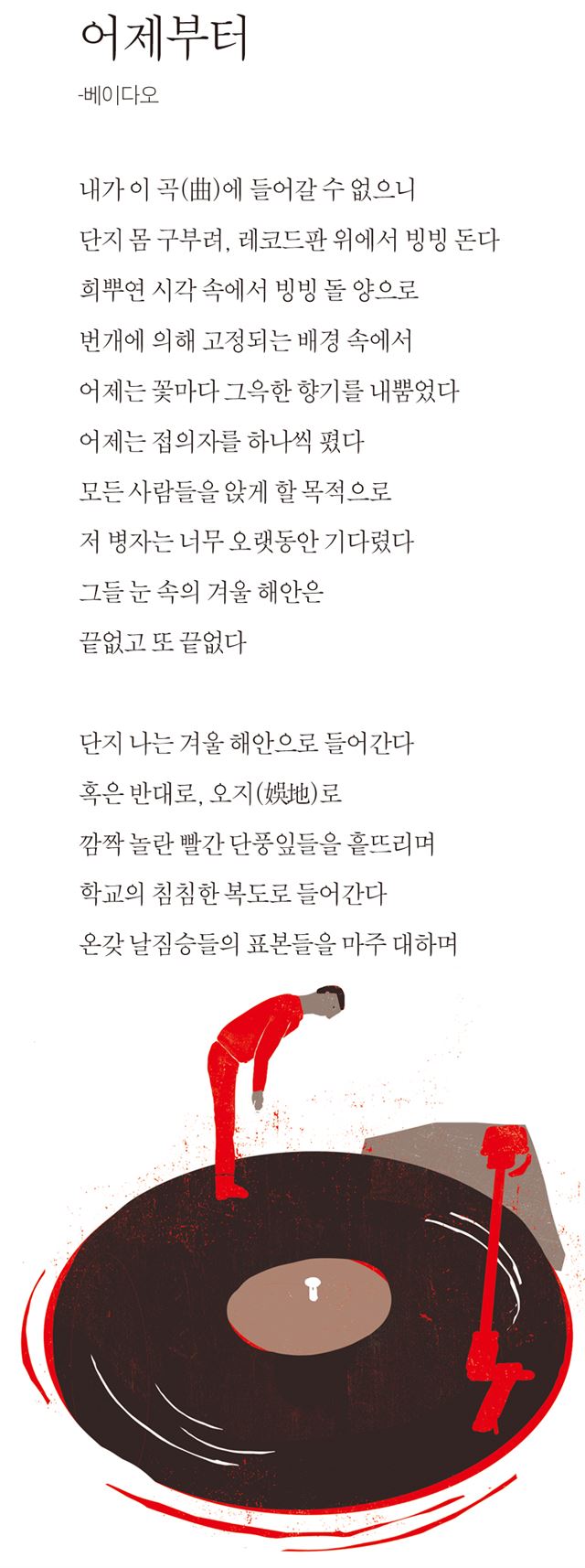

그러고 보니 앨범 재킷에서 검은 레코드판을 꺼내 턴테이블에 올려놓고 음악이 흘러나오길 기다리던 시절이 있었네요. 듣고 싶은 곡의 홈에 은빛 바늘을 조심스럽게 올려놓으면 최면술사가 눈앞에 등장한 듯 했어요. 음악을 들으면 잊고 있었던 수많은 기억들이 풀려나오니까요.

시인은 어제부터 같은 곡들만 듣고 있습니다. 계속 한곳을 맴도는 마음일 때는 음악도 같은 걸 듣게 되죠. 아픈 데를 계속 어루만지는 손처럼 음악이 들려오면 어두운 복도를 걸어갈 용기가 생깁니다. 그러면 포름알데히드 액에 담겨진 죽은 새들 같은 감정도 마주할 수 있습니다.

수전 손태그는 이렇게 말한 적이 있어요. “독서는 제게 여흥이고 휴식이고 위로고 내 작은 자살이에요. 세상이 못 견디겠으면 책을 들고 쪼그려 눕죠. 그건 내가 모든 걸 잊고 떠날 수 있게 해주는 작은 우주선이에요.”(‘수전 손택의 말’) 음악도 그런 것 같아요. 고통의 해안을 오랫동안 걷고 있는 이를 위한 휴식이고 위로고 작은 접이의자예요. CD로 듣든 음원을 다운로드 받아 듣든 우리가 사랑하는 음악은 다 그렇습니다. 그렇지만 최면술사가 회오리치는 상념으로 우리를 슬쩍 데려가던 그 검은 회전무늬의 추억이 사라진 건 참 아쉬워요. 오늘도 이어폰을 꽂고 잠깐 다른 별로 떠나봅니다.

시인ㆍ한국상담대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0