‘관용의 나라’라는 프랑스의 명성이 흠집이 난 것은 2007년 니콜라 사르코지 우파 정권이 들어서면서다. 자신도 공산정권의 박해를 피해 온 헝가리 이민 2세이면서 강력한 이민정책, 범죄와의 전쟁 등을 밀어붙였다. 그의 집권기간 중 로마(집시)를 비롯한 수만 명의 불법체류자들이 추방됐다. 2005년 내무장관 당시 파리 이민자 폭동을 강력 진압해 ‘불도저’라는 별명을 얻은 그는 취임 당시 대혁명과 함께 프랑스 시민정신의 토대가 된 ‘68혁명’의 관 뚜껑에 못을 박겠다는 발언으로 논란을 빚었다.

▦ 유럽국가들의 국기에 삼색기가 유독 많은 것은 프랑스 국기를 모방해서다. 절대왕정을 무너뜨리고 국민주권 국가를 탄생시킨 프랑스혁명의 영향이 그만큼 엄청났던 때문이다. 자유ㆍ평등ㆍ박애를 상징하는 프랑스의 적색 백색 파란색 국기를 본 따 이탈리아는 녹색 흰색 적색으로 국기를 물들였고, 수백 년 동안 영국으로부터의 독립투쟁을 벌여온 아일랜드는 녹색 흰색 오렌지색 삼색기를 저항의 상징으로 삼다가 독립과 함께 정식 국기로 채택했다. 삼색기의 바람은 루마니아의 동유럽, 프랑스 식민지였던 차드의 아프리카 대륙까지 퍼졌다.

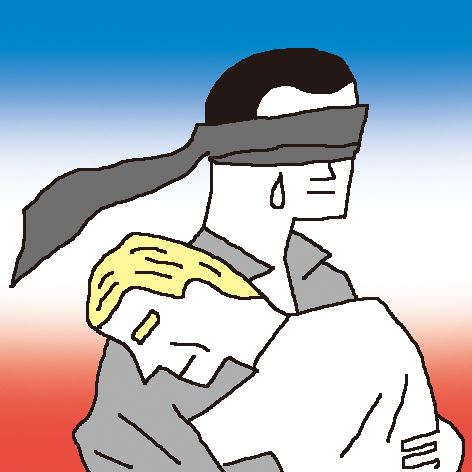

▦ 파리 테러로 ‘제로 톨레랑스’의 분위기가 확산되는 와중에 대혁명의 상징인 파리공화국 광장에서 파리시민들이 머플러로 눈을 가린 무슬림 청년을 껴안는 장면이 이목을 집중시켰다. 테러 희생자들을 추모하던 시민들은 남성, 여성, 백인, 흑인 가릴 것 없이 이 청년에게 다가와 차례차례 말 없는 포옹을 나눴다. 해가 지자 머플러를 푼 청년은 이렇게 말했다. “나는 무슬림이지만 테러리스트가 아닙니다. 저는 누구도 살해하지 않았습니다. 저를 안아주신 모든 분들께 감사 드립니다. 저도 희생자 가족들과 함께 슬퍼할 것입니다.”

▦ 파리 테러범들이 무슬림이라고 해서 무슬림 전체를 테러범으로 몰아붙이는 것은 옳지 않다. 당장의 분노에 못 이겨 무슬림을 쫓아낼 수는 있겠지만 그것은 무슬림 전체를 적으로 만드는 행위 밖에 안 된다. 60억 명의 세계인구에서 무슬림은 5분의 1이 넘는다. 이슬람국가(IS)가 속한 수니파는 전체 무슬림의 90%에 달한다. 우리나라도 무슬림 유입이 크게 늘고 있다. 정말 문명의 충돌을 벌일 게 아니라면 무엇이 테러를 막는 길인지에 대한 깊은 성찰이 필요하다.

황유석 논설위원 aquarius@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0