상속자산이 재산형성에 기여하는 비중

80년대 27%에서 2000년대 42%로 급증

"자수성가로 부 축적할 기회 줄어들어

고령화·저성장에 상속 중요성 커질 것"

우리나라 국민이 부(富)를 쌓는 데 있어 상속 및 증여를 통해 물려받는 재산의 비중이 갈수록 커지고 있으며 머잖아 경제적 계층이 우리보다 공고한 선진국의 수준을 앞지를 것이란 연구 결과가 나왔다. ‘금수저’ ‘흙수저’로 대변되는, 부모의 재산이 자녀의 경제적 지위를 결정한다는 이른바 ‘수저 계급론’이 그저 한때의 유행어로 치부될 상황이 아닌 셈이다.

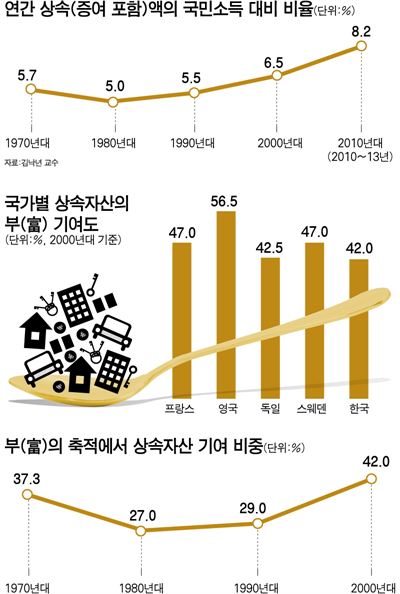

김낙년 동국대 교수가 17일 공개한 논문 ‘한국에서의 부와 상속: 1970-2013’에 따르면 우리나라 국민소득에서 상속액(증여 포함)이 차지하는 비중은 1970년대 연평균 5.7%에서 80년대 5.0%로 하락하며 저점을 찍은 뒤 90년대 5.5%, 2000년대 6.5%, 2010년대 8.2%로 빠르게 높아지고 있다. 상속자산 비중 증가는 선진국에선 일반적인 추세로, 유럽 선진 4개국과 비교할 때 프랑스(14.5%), 독일(10.7%)보다는 낮지만 영국ㆍ스웨덴(이상 8.2%)과는 같은 수준이다. 김 교수는 국세청 과세자료로는 상속액 비중 도출에 한계가 있어 불평등 연구로 유명한 토마 피케티 프랑스 파리경제대 교수의 방법론을 따랐다고 밝혔다. 피케티 교수에 따르면 국민소득 대비 연간 상속액 비중은 소득 대비 자산 비율(자산축적도), 사망률, 생존자 대비 사망자 자산비율 등 세 가지 변수를 곱한 값이다.

김 교수는 이를 바탕으로 부의 축적에 있어 상속이 기여하는 비중도 추정했다. 개인이 한 세대(통상 30년, 이번 연구에선 21년) 동안 쌓은 자산 중 물려받은 재산을 통해 형성된 부분과 스스로 벌어 저축한 부분을 나눠본 것이다. 그 결과 1970년대엔 37.3%였던 상속자산의 부(富) 기여도는 80년대 27.0%로 떨어졌다가 90년대 29.0%, 2000년대 42.0%로 급증했다. 뒤집어보면 자기 손으로 번 돈, 즉 근로소득이 재산 형성에 기여한 비중은 80년대 73%에서 2000년대 58%로 급감한 셈이다. 김 교수는 “생산연령 인구가 늘고 고도성장이 이뤄졌던 80년대에는 상속ㆍ증여 자산의 중요성이 최저 수준으로 떨어지고 자수성가로 부를 축적할 수 있는 기회가 열려 있었던 셈”이라며 “이러한 상황은 지속되기 어렵고 변화가 이미 시작됐다”고 지적했다.

우리 국민의 재산 형성에 있어 상속의 중요도는 다른 선진국에 비해 아직 낮은 수준이다. 2000년대 영국에서 상속자산의 부 기여도는 56.5%에 이르고 프랑스(47.0%), 스웨덴(47.0%), 독일(42.5%)도 한국보다 높다. 그러나 지금의 고령화ㆍ저성장 추세에 비춰볼 때 “한국이 앞으로 다른 나라를 추월할 가능성이 적지 않다”는 것이 김 교수의 판단이다. 그는 상속자산 증가 속도를 결정하는 세 변수 중 우리나라가 ‘사망률’과 ‘생존자 대비 사망자 자산비율’에서 월등히 낮은 수치를 보여왔지만, 이젠 선진국 이상으로 고령화가 급속히 진행되면서 사망률이 2040년 프랑스를 능가하는 등 두 변수값이 급증할 것이란 점을 근거로 들었다. 자녀에게 내리물림되는 재산은 늘어나는 반면 저성장으로 근로소득은 둔화되면서 상속자산의 중요도가 커질 수밖에 없는 상황인 셈이다.

김 교수의 이번 논문은 ‘한국에서 부의 상위계층 집중도가 소득 집중도를 능가한다’는 요지로 지난달 발표한 논문의 후속 연구다. 그는 “자료상 제약으로 1970년대 이후로 한정한 이번 연구대상 시기를 100년으로 늘리는 후속 작업을 준비하고 있다”며 “이를 통해 우리나라 부의 축적 양상에 대한 논의를 해방 이전 및 개발 초기단계로까지 확장할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이훈성기자 hs0213@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0