조선왕조실록에 ‘行畵龍祈雨祭(행화룡기우제)’라는 문구가 나온다. 용(龍)을 그려 기우제를 지낸다는 뜻이다. 우리나라는 물에 의지하는 농경국가지만, 국토의 삼면이 바다로 둘러싸여 있다. 홍수와 가뭄은 물론, 폭풍과 거센 파도라는 자연현상을 거스를 수가 없는 처지다. 그래서 기우제와 기청제(祈晴祭) 풍어제 등에 빠짐없이 나타나는 것이 용이다. 고려시대에는 토룡을 만들거나 용을 그려놓고, 조선시대에는 상룡(像龍)이나 용을 닮은 도마뱀을 장독에 가둬 기우제를 지냈다.

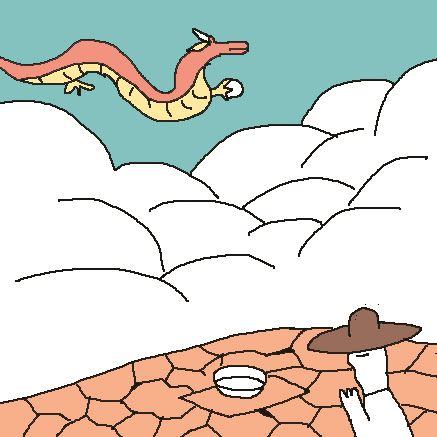

▦ ‘飛龍在天 興雲致雨(비룡재천 흥운치우)’라는 글귀도 있다. 용이 하늘로 올라가야 구름이 가득해지고 비를 내린다는 얘기다. 이처럼 구름과 비, 용이 한 묶음으로 나타나는 한자 문구들이 많다. 가뭄이 들면 자는 용을 깨워서라도 비를 내리게 하는 것이 급선무였다. 용이 사는 못이나 계곡, 바위 등 신성한 공간을 자극했다. 이 공간에 여성들이 집단으로 방뇨하거나 여성의 속옷을 내걸기도 했다. 화가 난 용이 비를 내려 씻어낼 수밖에 없도록 만들겠다는 의미다. 지난달 소양호에서 예술가들이 ‘해갈 퍼포먼스’를 연출하면서 용을 부른 것도 같은 맥락이다.

▦ 용이 되지 못한 이무기가 심통을 부려 가뭄과 흉년이 든다는 이야기도 있다. 경북 청도지역에서는 ‘꽝철이 쫓기’라는 기우제가 있었다. 절에 살던 상좌 꽝철이가 용이 되려고 갖은 노력을 하다 승천하지 못해 땅에 떨어졌다. 분노가 치민 꽝철이는 불을 내뿜고 다니면서 구름을 없앴다. 때문에 그가 자리 잡은 지역은 가뭄이 들어 주민들을 괴롭혔다. 그래서 주민들은 가뭄이 심해지면 산 능선을 찾아 다니며 꽹과리나 징을 쳐 꽝철이를 내쫓았다고 한다.

▦ 올 여름 중국 베이징 출장 때 사흘 내내 비가 부슬부슬 내렸고 대기도 맑았다. 매캐한 매연으로 숨이 막혔던 예전과는 확연히 달랐다. 올림픽 등을 거치면서 대기오염을 줄이는 여러 정책을 추진한 때문일 것이다. 그러나 교민들은 인공강우기술 덕분이라고 했다. 중국의 인공강우기술은 세계 최고로 인정받는다. 중국 기상당국에는 인공강우 전문가들이 3만명에 이른다. 10명 남짓한 우리와는 비교가 되지 않는다. 고윤화 기상청장은 “하늘에 기우제라도 올리고 싶은 심정”이라고 했다. 허나 베이징을 보면 꼭 하늘만 쳐다볼 일은 아닌 듯하다.

조재우 논설위원 josus62@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0