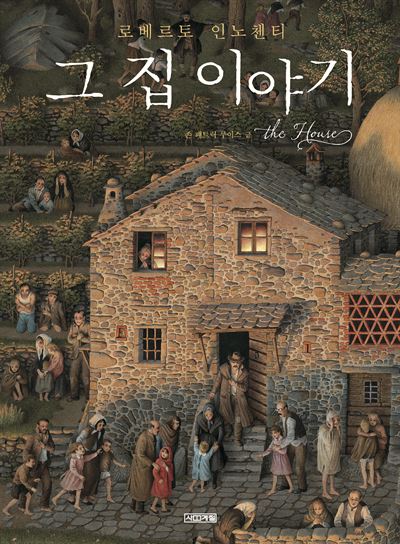

그 집 이야기

존 패트릭 루이스 글. 로베르토 이노첸티 그림. 백계문 옮김.

사계절 출판사 발행ㆍ130쪽ㆍ2만1,000원

도대체 얼마 만일까. 이사한 뒤로 몇 차례 지나친 적은 있지만 그러고도 십 수 년은 너끈히 지났다. 그 집, 내가 태어나 어린 시절을 보낸 자그마한 기와집 말이다. 대문 앞에 놓였던 나지막한 계단들도, 볕 잘 드는 장독대도, 꽃이 피면 꽤나 이국적인 풍경을 자아내던 자귀나무도, 덜컹거리던 미닫이문도 모두 흔적조차 없이 사라졌다. ㄱ자 꼴 몸채는 요즘 유행하는 한옥 갤러리 풍으로 맵시 있게 바뀌었다. 낯설고도 익숙한 집 주위를 돌며 요모조모 뜯어본다. 아, 여기 길가에 면한 쇼룸은 지하실이었는데. 저기는 마루, 저기는 건넌방…. 생생하게 떠오르는 기억 속 그 집에서 어린 내가 방으로 마루로 마당으로 통통거리며 뛰어다닌다.

‘그 집 이야기’를 읽는다. 이탈리아 시골 마을 오래된 언덕 위의 집 이야기다. 페스트가 창궐하던 1656년에 지어져서 오랜 세월 “집이지만 누구에게도 집이 되지 못하는 채로” 역병이 돌고 산불이 나고 계절이 바뀌는 것을 우두커니 지켜보던 집. 그 집이 20세기 들머리에 새 가족을 맞았다.

무너진 지붕을 고치고 우물을 손보고 텃밭을 일구며 “나무처럼 단단한 일가를 이루려” 일손을 쉬지 않는 바지런한 가족과 함께 한 20세기. 밀밭은 황금빛으로 물들고 포도밭은 자줏빛으로 물들고, 수레는 자동차로 바뀌고, 소녀는 꽃다운 신부가 되고 엄마가 되고 전쟁미망인이 되고 백발성성한 할머니가 된다. 고단한 노동과 수확의 기쁨이, 평온한 일상과 전쟁의 광기가, 아름다운 시절과 절망의 시대가 오가고, 땀과 눈물이, 한숨과 환호성이, 탄생과 죽음이, 만남과 이별이 어깨를 겨룬다. 녹록치 않은 그 세월의 한복판에서 집은 한 가족의 동반자이자 피난처이며 그들 삶의 성실한 증인이다.

장중한 분위기를 자아내는 존 패트릭 루이스의 4행시는 울림이 깊어 마음을 흔들고, 20세기 이탈리아 민중의 생활상을 생생하게 재현한 로베르토 이노첸티의 그림은 여백이 많은 글의 행간을 촘촘하게 메우며 미묘한 화학작용을 일으킨다. 시간의 얼굴이, 살아 숨 쉬는 역사가 그림책 한 권에 오롯이 담겼다.

늘 그 자리에서 세상과 사람살이의 크고 작은 변화를 순순히 받아들여 온 집, 벽돌이 덧대어지고 지붕이 바뀌고 몸체가 늘어나고… 20세기가 저물어갈 무렵엔 본 모습을 찾아보기조차 어려워진 “2만 가지 이야기를 지닌” 그 집에 햇살은 여전히 따사롭다. 문득 궁금해진다. 또 다른 그 집, 1955년에 지었다는 어느새 환갑이 된 그 집의 다사다난했을 60년 세월이.

최정선ㆍ어린이책 기획자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0