러시아의 시인 예세닌이 “술꾼이 술집을 사랑하듯” 고향과 땅을 사랑한다고 표현했던 것, 생각나시죠? 언제든 따뜻함과 편안함에 취해서 비틀거리며 갈 수 있는 공간에 대한 기억이 누구에게나 있습니다. 저는 할머니가 어린 자녀들을 데리고 월남하여 정착한 지방 소도시에서 태어나긴 했지만, 아버지 직장을 따라 온 가족이 서울 변두리에 자리 잡은 뒤로는 그곳에 한 번도 가본 적이 없습니다. 그래서 제게는 어린 시절을 보낸 성수동이 고향 같아요.

성수동은 저를 기억할까요? 골목의 낡은 담벼락은 그 회색 얼굴에 ‘가, 갸, 거, 겨’를 열심히 그려 넣던 작은 아이를 반가워할까요? 동그란 단발머리에 삼중당 문고 책 한 권을 들고 심각한 얼굴로 지나가던 여고생을 떠올려줄까요?

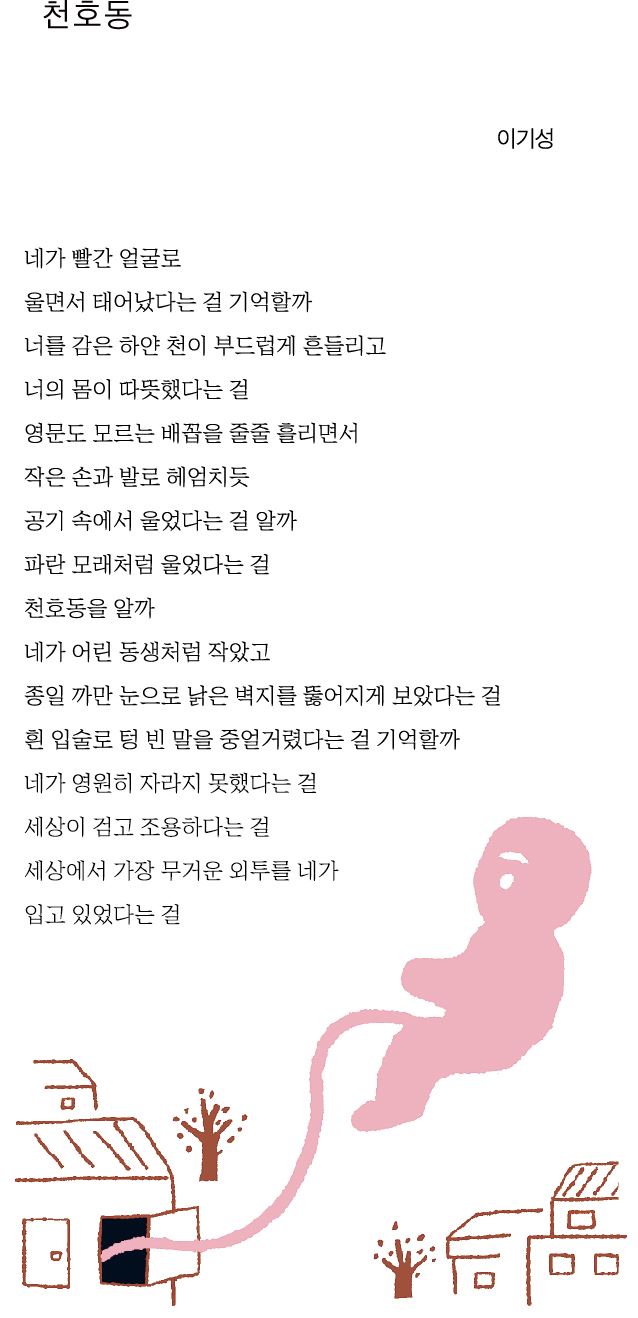

그곳에 대한 소식을 뉴스나 신문에서 가끔 듣습니다. 말들이 길고 잘생긴 갈색 다리를 뽐내며 달리던 경마장은 오래 전에 이사 가고 예쁜 카페거리가 들어섰다지요. 제가 아는 성수동, 저를 기억하는 성수동은 더 이상 그곳에 살지 않습니다. 시인 역시 조금은 서글픈 목소리로 자신이 살았던 어린 시절의 천호동을 아느냐고 묻는 것 같아요. 우리가 어린 동생처럼 작은 아이였을 적에 걸쳤던, 세상에서 가장 무거운 외투는 시간이었을까요? 외투를 몸에 휘감고 있는 어린 아이가 아직도 우리 안에 있어요.

시인ㆍ한국상담대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0