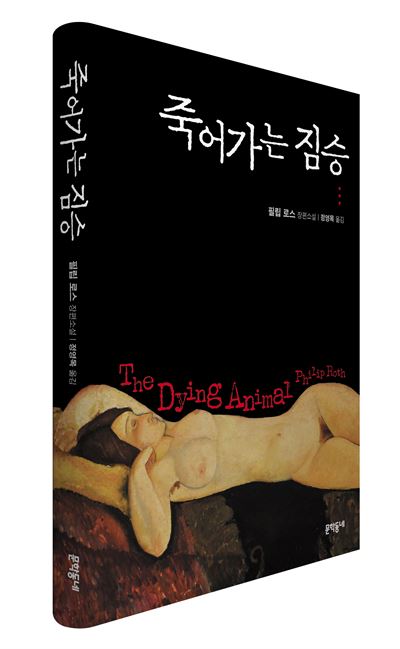

필립 로스 지음ㆍ정영목 옮김

문학동네 발행ㆍ192쪽ㆍ1만2,000원

노년의 성(性)은 벼랑 끝에 서 있다. 쪼그라든 성기와 펄펄 끓는 욕망 중 전자를 택하는 노인은 무한한 위로와 함께 존경의 단상에 오르지만, 후자를 택할 경우 가차없이 “주책 맞은 늙은이”란 돌멩이를 맞고 벼랑 끝으로 떨어지는 것이다. 그 상대가 젊은 처녀일 경우엔 더 말할 필요도 없다.

필립 로스의 2001년 작 ‘죽어가는 짐승’은 62세의 노교수 데이비드 케페시와 24세 여대생 콘수엘라 카스티요의 성애를 그린 소설이다. 저명한 비평가인 케페시는 젊은 시절 서툰 결혼생활을 끝낸 뒤 쾌락에 충실한 삶을 살아간다. 그의 상대는 매년 그의 수업을 듣는 여학생들로, 1960년대 성 혁명의 세례를 받은 이 여자아이들은 스승과의 섹스에서 묘한 승리감을 맛볼 정도로 당돌한 데다가 “깜짝 놀랄 만큼 펠라티오에 능숙한 세대”이기도 하다.

콘수엘라는 지금까지 케페시가 만나온 여자들과는 좀 다르다. 부유한 쿠바 이민자 가정의 딸인 콘수엘라는 처음 잠자리를 갖는 날 “저는 선생님의 아내가 될 수 없어요”라고 말할 만큼 전통적인 가치관을, 그리고 완벽한 형태의 D컵 가슴을 가진 여성이다.

처음부터 끝까지 주인공의 독백으로 이뤄진 소설에서 케페시는 콘수엘라처럼 젊은 여자가 왜 자신과 관계를 갖는지에 대해 분석한다. “노신사와 사귀는 여자아이들은 나이에도 불구하고 그러는 게 아니야―나이에 끌리는 것이고, 나이 때문에 그러는 거야. (…) 다른 어떤 영역에서도 접근할 수 없는 남자에게 절실한 열정의 대상이 되고, 다른 방식으로는 자신에게 열리지 않을 숭배하는 삶에 진입한다면―그것은 권력이야. 그것이야말로 아이가 원하는 권력이지.”

케페시는 콘수엘라의 젊은 육신을, 콘수엘라는 케페시가 가진 문화적 권력과 자신의 육체를 향한 열띤 숭배(젊은 남자들은 자존심 때문에 해주지 않을)를 소비하면서 둘의 관계는 균형을 이루는 듯하다. 그러나 그가 지금까지 느껴본 적 없는 소유욕에 사로잡히면서 평정은 깨지고 케페시는 번뇌의 나락으로 떨어진다.

자유와 구속의 욕구 사이에서 어쩔 줄 몰라 하는 케페시의 모습은 비단 노년의 남성들에게만 공명을 일으키는 것이 아니다. 사랑이 소유욕을 일으키고 소유욕이 결혼을 부르며 결혼이 사랑을 끝장내는, 이 끔찍한 순환고리 안에 들어앉은 모든 인간에게 작가는 사랑이 정말 숭고한 것인가를 묻는다.

케페시가 한층 더 비참한 건 자유를 헌납하기엔 너무 늙어 상대가 그를 구속할 마음조차 없는 상황이다. 작가는 잔인한 상상력을 발휘해 노인의 욕망이 도달할 수 있는 가장 비참한 곳으로 케페시를 데려간다. 그럼으로써 그는 어쩌면 나이든 지성을 대표하는 자기 자신에게 경고하고 있는지도 모른다. 전작 ‘유방’(1972), ‘욕망의 교수’(1977)에서도 등장했던 케페시는 작가와 함께 나이 들며 내면의 음성을 대변해왔다.

케페시의 입을 빌어, 스러져가는 육신과 팔팔한 욕망 간의 고통스런 마찰을 호소하던 그는 결론을 내린다. “자유로운 사람은 자유롭다는 바로 그 이유 때문에 미치거나 어리석거나 비참할지는 몰라도 우스꽝스럽지는 않아. 그는 한 존재로서 자기 크기를 갖고 있어.”

노년의 품위와 고독을 선언하는 순간에도 그의 시선은 한 곳에 머물러 있다. 언제 콘수엘라의 전화가 울릴지 모르는 전화기를 향해.

황수현기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0