체호프의 단편소설 ‘대학생’에는 모닥불을 쬐러 우연히 두 과부모녀 곁에 앉은 신학생 청년이 나옵니다. 낯선 청년이 들려준 성 베드로의 이야기에 두 여인은 눈물을 흘리지요. 2천년 전 성서 속의 이야기는 하나의 긴 사슬처럼 베드로와 두 여인의 마음을 연결하고 있어 “한쪽 끝을 건드렸더니 다른 한쪽 끝이 떨리는 것”과 같았다고 소설가는 표현합니다. 그런데 시인이 그 광경을 보았다면 아무래도 그 마음의 진동은 모닥불 때문이라고 말했을지도 모르겠어요.

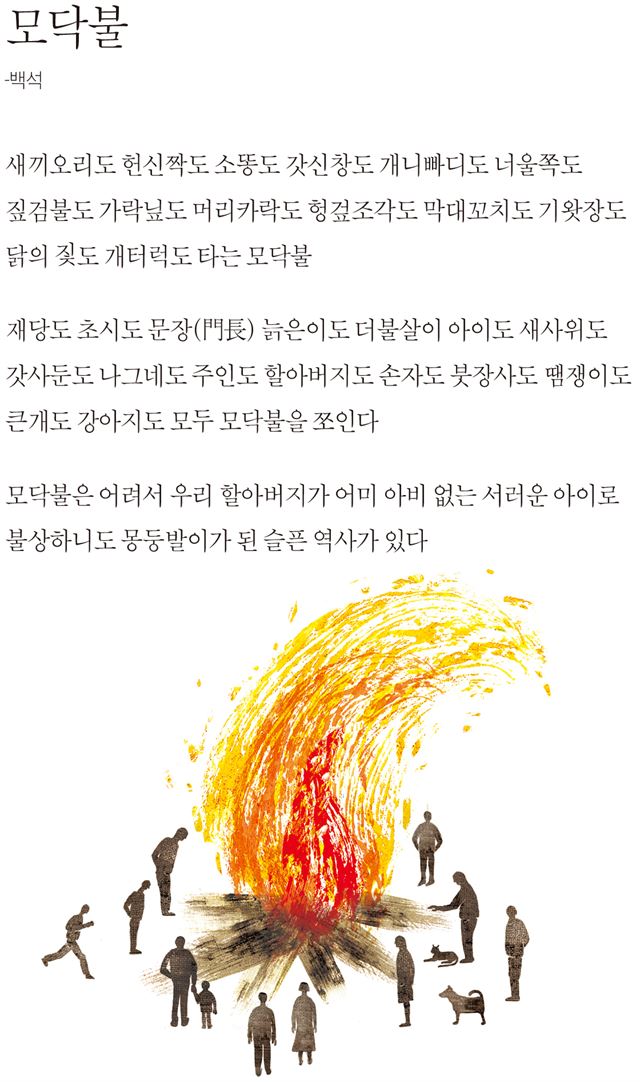

모닥불을 지피려면 온갖 것들을 모아야 합니다. 새끼줄도 좋고 다 닳은 가죽신 바닥도 좋고 개 이빨도 좋아요. 널빤지나 지푸라기, 머리카락도 다 괜찮아요. 이렇게 온기를 만들 수 있는 것들을 싹싹 긁어 모아 지피는 불이니 온기가 급한 이들이 다 모여듭니다. 동네 훈장님도 초시에 급제한 형님도 집안 어른도 지나가다 잠시 앉고 더부살이 아이와 나그네도 슬금슬금 끼어 앉고 일 다니러 온 땜쟁이도 강아지와 큰 개 곁에 털썩 앉습니다. 모두를 다 좋아하는 것, 모두가 다 좋아하는 것이 모닥불인가 봐요.

딸려 붙었던 것이 다 떨어지고 몸뚱이만 남은 몽둥발이. 그 몽둥발이처럼 쓸쓸했던 어린 할아버지를 키운 것도 모닥불이라네요. 외롭고 서러운 것들을 모아다가 불의 온기를 쬐여주는 시인의 마음이 도시의 어디에선가 모닥불을 피우고 있겠지요. 우리의 마음이 그리운 고향집으로 달려가는 이 시간에도요. 벌써 아침저녁으로 쌀쌀하네요.

진은영 시인ㆍ한국상담대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0