“내가 먹는 것이 바로 나다(I am what I eat).”

미식평론가 브리야 샤바랭의 저 유명한 선언을 호출하지 않아도, 현대사회에서 먹는다는 행위는 그 자체로 먹는 사람의 계급 나이 취향 욕망을 반영하는 정치적인 행위다. 자본주의 사회의 극단적 파행들이 매 시간 파노라마처럼 펼쳐지는 미국에서 음식으로 계층을 구분하는 것은 이미 보편적이다.

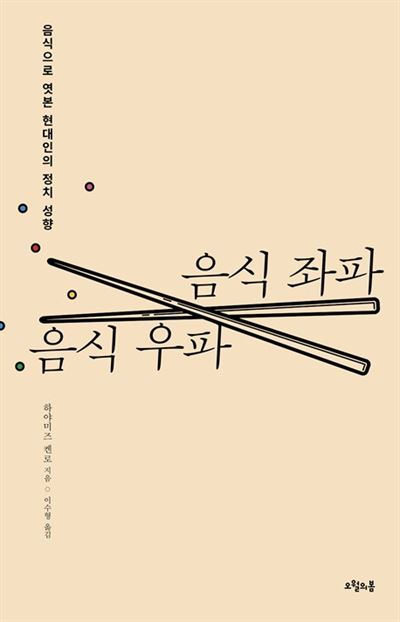

프리랜서 칼럼니스트인 이 책의 저자는 “라멘 앞에서 모든 이가 평등하다”는 독특한 도덕관으로 음식의 정치성을 부정해 온 일본 국민들도 최근 이런 대열에 동참했다고 주장한다. 단, “미국인과 일본인은 방향성에서 차이가 난다”. 정치성향과 지지 정당, 상품 구매 패턴과 식생활이 상관관계를 이루는 미국과 달리, 투표조차 일관성이 없는 일본에서 “자민당을 지지하는 가정과 민주당을 지지하는 가정의 반찬 종류가 다르다고 하면 엉뚱한 소리라는 비아냥을 듣기 십상”이다. 일본에서는 ‘반(反)농약 반화학비료 반대규모 농업’의 음식을 즐기면 음식 좌파, 산업화가 진행된 음식을 즐기면 음식 우파라고 저자는 구분한다. 그러면서 정치에 더 직접적으로 영향을 미치는 음식 소비 패턴을 바꿔 사회를 바꾸자고 한다.

얼핏 좋은 건 좌파에 다 갖다 붙였다고 생각하기 쉽지만 그렇지는 않다. 각 지역의 전통 조리법이라는 ‘보수주의’를 신봉하고, ‘자급자족 공동 농장’처럼 중산층 소비의식과 밀접하게 연결된 라이프스타일을 신봉해 종국에는 음식양극화와 식량난을 유발해 빈곤층에게 위협이 된다.

음식을 통한 좌우 편가르기라는 발상이 얼핏 신선해 보이지만, 책 서두에 장담했던 “일본은 다르다”는 점은 부각되지 않는다. 주장을 뒷받침하는 근거가 이미 너무 많이 알려졌거나 대도시를 사는 사람이라면 누구나 체감하고 있다는 사실도 읽는 내내 아쉽다.

이윤주기자 misslee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0