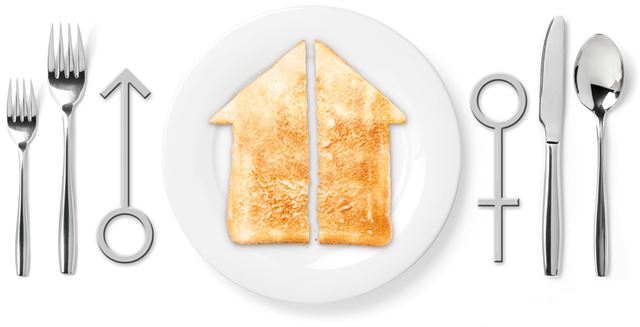

먹고살기 팍팍한 요즘 신랑들 똑같이 내자는 목소리 커져

동등한 관계 원하는 신부도 "시댁에 빚지는 기분 찜찜해"

양가 부모·사회 눈치는 걸림돌, 男 집·女 혼수 가치관 여전

“아무래도 결혼할 때 집값이 제일 크고 중요한데 같이 내는 것이 좋죠. 어차피 같이 살 거 아닌가요?”결혼 적령기에 접어든 강지훈(29ㆍ가명)씨가 말했다. 대학을 졸업하고 구직 활동 중인 그에게는 대기업에 다니는 여자친구가 있다. 강씨는 “내가 독립할 수 있는 경제력을 갖는 게 급선무라 결혼은 당장 생각하지 않고 있다”면서도 “취직 후에도 내가 돈을 많이 벌 수 없을 것 같아 가능하면 아내 될 사람과 같이 집을 마련하고 싶다”고 했다.

한국에는 결혼 때 집은 신랑 집안이, 혼수는 신부 집안이 마련해야 한다는 전통적인 관념이 강하다. 하지만 최근 ‘집값 반반’이란 네 글자로 상징되는 주택비용 분담 사례가 늘고 있다. ‘집값 반반’은 젊은 세대 내 성대결 구도가 형성된 온라인 커뮤니티에서 중요한 ‘떡밥’(주제)이다. ‘남초’(남성 이용자가 많음) 커뮤니티인 ‘엠엘비파크’와 ‘여초’커뮤니티인 ‘82쿡’에서는 하루에도 “요새 실제로 결혼할 때 집값을 반반하는 경우가 많은가요?”란 질문이 올라오고, 금새 상대 성을 향한 성토장으로 변하곤 한다.

온라인에서 ‘집값 반반’을 주장하는 쪽은 당연히 남자들이다. 대학생 김우영(26ㆍ가명)씨는 “집은 함께 사는 곳이니 공동부담은 당연”하다는 원칙론을 내세웠다. 그는 “아무리 지금까지의 전통이 있더라도 지금은 여성의 사회진출이 늘었으니 주택 마련 방법은 바뀌어야 한다”고 주장했다.

문제는 젊은 남성들의 주장이 ‘집값 내지 않으려는 여성들에 대한 비하’로 이어진다는 것. 김씨는 “청년층이 가난하다 보니 결혼할 때 형편이 좀 더 나은 상대에게 기대려는 심리가 있다”며 “집값을 댈 것으로 기대를 받는 남성 입장에서는 그 부담이 더 심해서 일어나는 일”이라고 말했다.

젊은 여성들은 ‘집값 반반’ 주장이 떨떠름하다고 말한다. 직장인 정혜원(28ㆍ가명)씨는 “결혼하게 된다면 당연히 집값을 부담하리라고 생각하는데 왜 남자들이 ‘돈 안 쓰는 가상의 여성’을 상상하고 공격하는지 모르겠다”고 비판했다. 정씨는 “어차피 지금은 가진 돈으로 집을 마련할 수 있는 것도 아니니 결국 대출을 끼고 사야 하는데, 그 돈은 같이 일하면서 갚아나가게 될 것이니 집값 반반의 의미가 없다”고 덧붙였다. 대학생 박진유(23ㆍ가명)씨는 “남성들이 권리만 누리려고 집값 반반을 주장하는 것 같은데 육아도 반, 집안일도 반 해야 얘기가 된다고 생각한다”고 말했다.

집값은 ‘부부 권력구도’를 만든다

여전히 신혼부부의 집값은 주로 남자 집안에서 부담하는 사례가 많다. 정진우(31ㆍ가명)씨는 올해 4월 결혼하면서 1억7,000만원짜리 전셋집을 구했다. 집값 중 1억원은 부모에게 지원받았고 나머지는 대출했다. 그는 “남자가 집을 구해야 한다는 생각이 있어서 마련했다기보다는 내가 아내보다 집안 여건이 좋은 편이라서 그렇게 됐다”고 했다. 대신 집은 자신의 직장에 상대적으로 가까운 수원으로 골랐다. 아내의 직장은 서울이다. 그는 “손해를 봤다는 느낌이 전혀 안 든다고 말하면 거짓말이지만 집을 마련하는 과정에서 내 의사가 많이 반영됐다고 느낀다”고 말했다.

아내이자 며느리가 되는 입장에서는 집값이 마음의 짐이다. 2012년 8월 결혼한 은진경(33ㆍ가명)씨의 3억원대 아파트는 시부모가 마련해줬다. 혼수는 1,000만원을 들였다. 상견례 자리에서 “아무것도 바라지 않는다. 애만 셋 낳아라”라고 했지만 은씨는 결혼 한달만에 “일이 바쁘다”는 이유로 시부모가 운영하는 한복집으로 출근했다. 임신 9개월이 돼 출산하기 하루 전까지 주 5일 잡일을 돕고 한복 짓는 법을 배웠다. 은씨는 “시부모님은 잘 해주시지만 가족도 상사도 아닌 관계가 됐다”고 조심스레 하소연하면서도 “결혼할 때 내가 많이 해갔으면 억울했겠지만 해 간 게 없으니 시집 잘 갔다고 위로하고 있다”고 말했다.

거꾸로 아내가 집값 마련에 비중이 크면 상황은 역전된다. 지방에서 직장생활을 하는 성혜리(34ㆍ가명)씨는 올해 2월 결혼했다. 성씨는 서울 출신인 남편을 지방에서 근무했을 때 만났는데, 결혼할 때 남편의 재산이 워낙 없어서 자신이 지방에 갖고 있던 3억원 아파트를 그대로 남겨뒀다. 서울로 돌아간 남편은 시댁에서 살고 둘은 주말부부로 지낸다. 성씨는 “시댁에서는 집을 팔고 서울로 올라가길 원했지만 지방에 남고 싶다고 주장해 관철시켰다”며 “시어머니께서 해준 것이 없다고 생각해 별다른 불만을 말하지 않는 것 같다”고 말했다. 우수정(34ㆍ가명)씨는 올해 2월 결혼하면서 마련한 신혼집 3억8,000만원짜리 아파트에 모은 돈 1억5,000만원을 썼다. 남편은 7,000만원을 내고 나머지는 대출받았다. 우씨는 “결혼하면서 집값을 많이 쓰니 남편이나 시댁에서도 예단에 불만 없었다. 시댁과 친정을 엇비슷하게 대접한다”고 말했다. 그는 “시댁 형편 때문에 남편에게 모아둔 돈이 없었지만 월 1,000만원씩 벌어들이는 전문직이라 불만이 없다”고 말하기도 했다.

‘정확히 반반’보다는 상황에 맞춰야

결혼을 마쳤거나 앞둔 여성들은 여건만 맞는다면 ‘집값 반반’이 얼마든지 가능하다고 봤다. 우수정씨는 “남편이 돈을 잘 버는데도 모아둔 돈이 없으니 결혼 준비하며 위축되는 모습이 안타까웠다”며 “형편이 되면 아내도 집값에 돈을 보태는 게 맞다”고 주장했다. 다만 우씨는 집안 여건이 좋기 때문에 집값에 많은 돈을 보태는 것이 가능했던 사례다. 예비 남편이 직장을 잡지 못해 결혼을 미루고 있는 직장인 김민영(27ㆍ가명)씨는 “능력과 여건이 된다면 발언권을 강하게 얻기 위해서라도 많이 부담하는 게 훨씬 이득이라고 생각한다”면서도 “형편상 그렇게 하기가 어렵기에 남자가 자리잡길 기다리고 있다”고 말했다.

게다가 한국에서 결혼은 개인 대 개인의 만남이 아니라, 집안 대 집안의 만남이다. 2012년 한국보건사회연구원 보고서에 따르면 결혼 당사자가 결혼 비용에서 직접 부담하는 돈의 비율은 남자 38.6%, 여자 41.5%다. 절반 이상의 비용을 부모에 의지하는 것이다. 이 때문에 특히 경제적 독립성이 부족한 20대 때 결혼한 신혼부부는 자연스레 ‘남편은 집, 아내는 혼수’라는 옛 가치관에 맞춰 결혼을 준비하게 된다. 작년 결혼한 유지연(28ㆍ가명)씨도 ‘집값 반반’을 관철하는 데 실패한 사례다. 남편과 결혼을 준비하면서 집값과 혼수, 결혼식 비용 등을 말 그대로 ‘반반’하기로 했지만, 상견례 후 시아버지가 집값으로 3억원을 내놓았고 그대로 집이 결정돼 버렸다. 유씨는 “시아버지 지원이 없었다면 3억원짜리 아파트를 구하기는 불가능했다”고 인정하면서도 “집 때문에 싫은 소리를 들은 적은 없지만 앞으로 어떻게 바뀔지 모른다”고 걱정했다.

남자 집안에서 집값을 부담하는‘평범한’ 결혼을 한 정진우씨는 “애석하지만 이게 현실이고, 그 위에서 각자 상황에 맞게 결혼하면 되는 것”이라는 의견을 내놨다. 그는 “일부 남자들이 집값 이야기를 하면서 ‘한국 여자들은 계산적’이라는 말을 한다고 들었는데, 결혼은 당연히 계산하면서 해야 하고, 여기에는 남자와 여자의 구분이 없다”며 “당장의 비용 마련이 어렵고 집안 눈치가 보인다 해도 서로의 현실 상황에 맞게 조정해 나가는 것이 내가 겪은 결혼 과정”이라고 말했다.

인현우기자 inhyw@hankookilbo.com

박규희 인턴기자(성신여대 국어국문학과 4학년)

유해린 인턴기자(이화여대 국어국문학과 3학년)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0