"사화적 자아와 본성의 충돌, 필연적으로 비극 낳아

상처 받은 이들에게 구원은 있는 그대로 봐주는 것"

열 다섯 명을 죽인 살인마가 감옥에 들어왔다. 총과 칼을 이용해 목욕탕에 있는 사람들을 몰살하는 데 소요된 시간은 10분 미만. 희생자 중엔 아이도 셋 포함돼 있었다. 남자는 모든 혐의를 인정하며 자신을 사형시키라고 요구하면서도 이상한 주장을 펼친다. “저는 이것이 죄라고 생각하지 않습니다. 저는 죄의식이 없어요. 때문에 죄책감도 느끼지 않습니다.” 어차피 모든 인간이 늙어 죽을 운명이고 방아쇠를 당긴 손에 아무런 의도가 없다면 그것이 자연의 주기적인 대량학살과 무엇이 다른가, 남자는 묻는다.

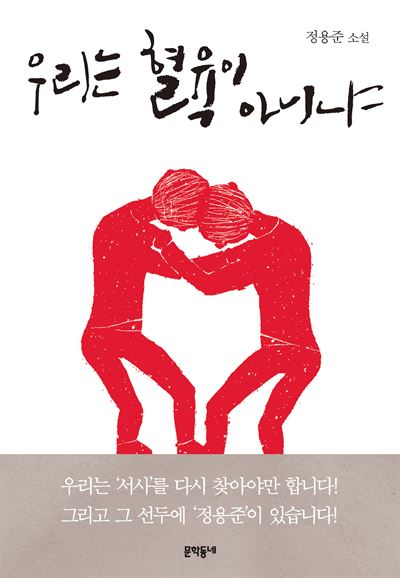

소설가 정용준의 단편집 ‘우리는 혈육이 아니냐’(문학동네)는 피에 담갔다 꺼낸 듯 무겁다. 소설집 ‘가나’(2011), 장편 ‘바벨’(2014) 이후 세 번째 소설집에서 작가는 섬뜩한 이미지와 또렷한 서사, 묵직한 사유로 긴 여운을 남긴다.

첫 소설 ‘474번’엔 사이코패스 살인마가 등장하지만, 본성을 억제하는 인간 이성의 위대함이나 인과응보의 쾌감 같은 건 없다. 살인자의 초연한 표정에서 읽을 수 있는 건 ‘이해 받지 못함’, 개인의 본질이 시대의 지향점과 대치할 때 발생하는 고독이다. 여기서 사이코패스는 성소수자로, 장애인으로, 여성으로, 전 인류로 확대될 수 있다. 작가는 이를 “피의 문제”라고 불렀다.

“사회적 자아와 본성의 부닥침은 필연적으로 비극을 낳아요. ‘나’로 살 수 없는 거잖아요. 맨 처음 자기 본성을 발견한 인간은 고민할 수밖에 없어요. 피는 주어진 것인데, 그 안에 너무 많은 것들이 있으니까요.”

표제작 ‘우리는 혈육이 아니냐’는 자신의 피를 받아들이지 못한 인간을 둘러싼 잔혹하고 산뜻한 상상력이다. 어린 시절 아버지가 엄마를 살해하는 장면을 눈 앞에서 본 남자는 성인이 되어 병원 간호조무사로 일하던 중 부친과 재회한다. 신장이 망가진 아버지는 아들의 병원에 입원해 정기적으로 투석을 받고, 아들은 이젠 남남이라며 신경 쓰지 않으려 하지만 투석기 튜브를 타고 도는 부친의 검붉은 피를 보면 평정을 찾을 수 없다. “몸 속에 남아 있는 피를 투석기에 모두 돌리면 나는 그와 아무 상관없는 사람이 될 수 있을까.” ‘피 세탁’이라는 불온한 발상은 그 불온의 크기만큼 절박하다. 이해 받지 못해 고독한 개인들에게 작가는 못된 농담을 던져 위로한다.

군대 가혹행위를 다룬 ‘안부’에선 사회의 폭력에 노출된 개인의 모습이 그려진다. 군대에서 아들을 잃은 엄마는 우울증 따위의 단어를 도저히 받아들일 수 없다. 그러나 속만 태우던 중 남편마저 세상을 떠나고, 여자는 시신 인수를 거부하는 것으로 버틴다. 6년째 아들을 냉동고에 넣어둔 비정한 모성을 향해 세상은 이제 그만하라고 만류하지만 엄마는 묵묵히 시위장으로 향한다. 국회의사당 앞에서 만난 다른 시위자의 목에 걸린 패널은 두서 없는 문장과 엉망진창인 맞춤법 때문에 한 글자도 알아볼 수 없다.

읽을 수 없는 글씨에선 비관의 냄새가 짙게 풍긴다. 상처 받은 사람에게 다가가 한 번 손 잡고 울어주는 것은 가능하지만, 6년째 냉동된 시신 앞에선 뒷걸음을 치게 되는 것이다. 서로를 읽어줄 수 없는 사회에서 구원은 어디 있을까.

“상처 받은 이들을 위해 함께 싸워주는 건 당연해요. 그러나 타인의 폭력, 사회의 폭력에 대해 우리가 승리한 적이 있나요? 이들에게 구원이 있다면 그 실존을 있는 그대로 봐주는 거라고 생각해요.”

황수현기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0