만일의 사태 대비 두 곳서 전류 받아… 자체 발전용 디젤 엔진도 갖춰

빌딩 '심장' 뛰게 하는 에너지 공급

지열·열병합·빙축열 자체 설비 이용, 일정한 온도 유지하는 냉난방 시설

수천 개 센서와 CCTV로 모니터링, 첨단화한 건물, 결국 생물체 닮아가

한국빌딩의 역사에 길이 남을 빌딩으로 김중업이 설계하여 1971년 완공된 삼일빌딩을 흔히 꼽는다. 한국 역사상 최초로 높이 100m가 넘는 빌딩이었기에 당시 센세이셔널했던 기억이 난다. 지금도 삼일빌딩은 청계천 입구에 당당히 서 있다. 그러나 삼일빌딩에 대한 기록들을 읽어보면 건물의 크기와 외양에 대한 얘기만 있지 건물의 알맹이에 대한 얘기는 없다. 어떤 전원공급체계를 가지고 있었고 냉난방 등 공조시설은 어떻게 돼 있는지, 조명과 주차시설 등은 어떻게 돼 있었는지 하는, 빌딩의 생명을 이루는 근간에 대한 설명은 없었던 것이다. 그것은 흡사 사람에 대해 설명할 때 겉모습만 설명하고 몸 속에 어떤 장기들이 있고 그것은 어떤 역할을 하는지 말하지 않는 것과 같다. 빌딩의 속모습을 보기 위해 종로구 청진동에 있는 GS건설 본사가 들어 있는 그랑서울빌딩을 찾아가 봤다.

빌딩은 나무를 닮았다

흔히들 도시를 빌딩의 숲이라고 한다. 그 말을 피상적인 은유라고 생각했는데 그랑서울의 속을 깊이 들여다 보고는 그 말이 사실이라는 것을 알았다. 빌딩이 나무와 같기 때문이다. 땅에 뿌리를 깊이 박고 온갖 양분을 빨아들이고 수직으로 서서 햇빛을 받으며 온갖 작용들을 해내는 나무처럼 빌딩도 땅속 깊은 곳에 뿌리를 박고 땅속에서부터 다양한 양분들을 받아들인다. 나무가 거대하고 활발한 신진대사의 체계이듯 빌딩도 에너지와 정보, 사람과 물자, 공기, 거기 실린 냄새까지 활발하게 신진대사를 일으키는 체계다.

숲의 땅바닥이 부드러운 이끼로 덮여 있듯이 빌딩의 바닥에는 부드러운 카펫이 깔려 있다. 그런데 수 많은 사람들이 바깥에서 걸어 들어오고 나가는 빌딩의 바닥에는 엄청난 먼지가 많을 것이고 먼지는 각종 알레르기 등 질환의 주범으로 악명이 높은데 이걸 어쩌나 하는 걱정이 덜컥 들었다. 하지만 첨단기술은 기우를 잠재웠으니, 그랑서울에 깔려 있는 카펫은 놀랍게도 집진성(集塵性), 즉 먼지를 모으는 특성을 가진 것이었다. 그것은 첨단섬유공학의 결과로 만들어진 극세 나노구조 덕분이다. 카펫을 이루는 섬유의 올들이 현미경적으로 독특한 구조를 가지고 있어서 먼지들이 날아다니지 않게 잡아준다는 것. 덕분에 고층 빌딩 안에서도 숲 속을 걷듯 평화롭게 걸을 수 있다.

스티브 맥퀸이 주연으로 나온 ‘타워링(원제 Towering Inferno)’(1974)은 재난영화의 대표작으로서, 지금의 광화문 동화면세점 자리에 있던 국제극장에서 필자가 중학교 때 봤던 기억이 난다. 규격 미달의 전기배선을 사용하여 합선에 의한 화재로 세계 최고의 건물이 잿더미로 변한다는 내용은 40년이 지난 요즘의 빌딩에는 통하지 않는 얘기다. 빌딩은 나무일 뿐 아니라 온갖 감각기관을 가진 동물이기도 하기 때문이다. 그랑서울에는 3,072개의 화재감지 센서가 있고 420대의 폐쇄회로 카메라가 있어서 24층의 꼭대기에서부터 지하 7층의 주차장과 기계실에 이르는 빌딩 전체가 항상 모니터링되고 있다. 현대의 빌딩은 스스로를 철저히 관찰해 자신이 알지 못하는 일은 벌어질 수 없는 구조다.

숨쉬고 양분을 빨아들인다

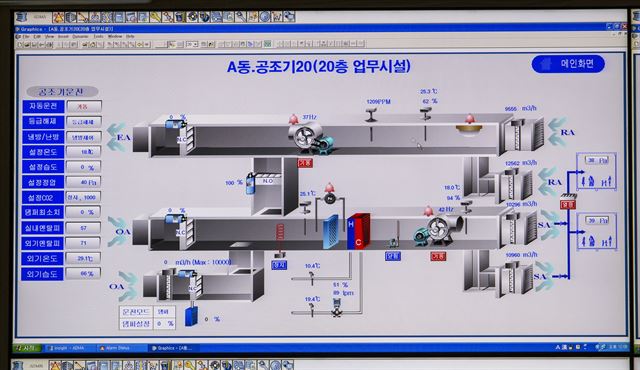

빌딩이 살아 있다고 느끼는 이유는 그 안팎에서 끝임 없이 공기가 순환하고 있기 때문이다. 빌딩은 숨 쉬고 있었던 것이다. 그 중에는 냉난방 같이 빌딩이 원하는 공기순환도 있지만 원치 않는 공기의 순환도 있다. 필자는 요즘 빌딩들은 왜 창문이 거의 열리지 않는 답답한 구조로 돼 있는지 내심 불만이었는데 빌딩의 내장 속을 들여다 보고는 이해가 됐다. 맨 꼭대기 층에 있는 사무실의 창을 약간 열자 강력한 바람이 아래에서 치고 올라 왔다. 상쾌함과는 거리가 먼, 습하고 무더운 8월의 바람이었다. 그 바람에 실려서 강력한 음식냄새도 같이 치고 올라왔다. 1층 상가에 있는 음식점에서 24층까지 음식냄새가 올라온 것이었다. 김치찌개, 짬뽕, 파스타, 냉면들이 한꺼번에 달려드는 듯한 냄새의 습격은 감당하기 어려웠다. 소음도 함께였다. 그래서 창문은 닫혀 있어야 하는 거였다.

빌딩은 단순한 구조가 아니지만 어쨌든 맨 아래 쪽의 출입구가 열려 있고 위쪽으로 창문들이 열려 있으므로 아래에서 위로 공기가 순환하게 된다. 그러면서 공기가 연통을 타고 올라가듯이 빌딩을 타고 올라가는 연돌(煙突ㆍ굴뚝)현상이 일어난다. 연돌현상은 빌딩 안팎 공기의 온도차가 심한 겨울에 특히 심해서 바람에 밀려 출입문이 안 닫히는 경우도 있고 내부에서 휘파람 소리나 피리 소리가 나는 경우도 있다. 빌딩을 완전히 기밀로 하면 연돌현상을 막을 수 있겠지만 그건 기술적으로 불가능하다. 수많은 사람들이 항상 드나들며 빌딩 어딘가는 항상 열려 있기 때문이다. 이 세상에 바깥과 소통하지 않는 생물체란 없지 않은가. 어쨌든 흥미로운 사실은 기계가 첨단화되면 점점 생물체의 형상을 닮아간다는 점이다.

빌딩과 나무는 땅속에서 양분을 받아들인다는 점에서도 닮았다. 빌딩을 돌아가게 하는 전기, 물, 가스연료 같은 물질 뿐 아니라 열과 정보 같은 비물질도 땅에서 들어온다. 종로에는 전력선이 모두 땅 속에 묻혀 있어서 하늘을 뒤덮은 어지러운 전깃줄은 볼 수 없다. 전기는 냉방수요가 많은 여름에는 한달에 2,000㎿ 정도, 수돗물은 1만톤에서 2만톤 사이를 쓴다. 가스는 난방수요가 많은 겨울에 14만N㎥(normal cubic meter), 여름에 2만5,000N㎥ 정도 쓴다.

심장처럼 뛰는 발전용 엔진

하지만 빌딩이 나무의 성질만 가지고 있는 것은 아니다. 빌딩은 나무이면서 동물인 신기한 존재이다. 동물이란 움직이는 생명체다. 빌딩도 움직일까? 겉보기에 빌딩은 가만히 있는 것처럼 보인다. 이번 취재의 중요한 목적이 빌딩의 깊은 곳에 숨어서 움직이는 부분을 보는 것이다. 그래서 빌딩의 제일 깊은 곳을 가봤다. 심장이 몸 속 깊숙이 숨어 있듯이 빌딩의 심장도 지하 7층 구중심처에 숨어 있었다. 기계실에 가자 맨 먼저 필자를 반기는 것은 두 대의 노란색 발전용 디젤 엔진이었다. 발전기를 이리저리 살펴 보고 있을 때 1분 후에 엔진이 켜질 것이라는 무전보고가 들어 왔다. 시동이 걸리자 출력 2,000마력의 디젤 엔는 사원들은 자신이 살아 있는 거대한 생물체의 몸 속에 있다는 사실을 까맣게 모르고 있을 뿐이었다.

수많은 업체들이 임대 혹은 입점해 있는 빌딩에서는 동력이 나가 버리면 생명도 끝난다. 심장이 멎으면 생물체가 죽듯이 말이다. 그래서 빌딩의 전력은 여러 가지로 백업이 돼 있다. 전력도 한 군데에서 받는 것이 아니라 세종로변전소를 주로 하고 종로변전소를 부로 하여 2만2,900V의 고압 전류를 받고 있다. 만일 세종로변전소에 무슨 일이 생기면 종로변전소에서 받을 수 있도록 말이다. 모든 대형 빌딩들은 2만2,900V의 고압 전류를 쓴다는 것도 이번에 처음 알았다. 공기 조절, 발전, 조명 등 수많은 설비들이 있기 때문에 전력 소모가 많아서 고압 전류를 받는 것이다.

온도 일정하기 유지하기

에너지원이 공급되어 기관들이 작동하는 것 외에도 생물체가 생명을 유지하려면 또 뭐가 필요할까? 적절한 온도를 유지해야 한다. 옛날의 건물에서는 추우면 난로 때고 더우면 창문 열어놓고 선풍기 틀어서 온도를 유지했지만 21세기의 빌딩은 훨씬 복잡한 방법을 쓴다. 보일러로 난방을 하고 외부 전력을 받아들여 냉방을 하는 외에도 그랑 서울에서는 세가지 시스템이 쓰이고 있다. 그것은 ①지열을 이용한 히트 펌프 ②얼음을 얼려 열을 축적하는 빙축열(氷畜熱) ③열병합발전이다.

우선, 지열을 이용한 히트 펌프는 땅 속의 따뜻한 온도를 이용하는 장치이다. 지하 100m의 온도는 연중 일정하게 섭씨 23~24도를 유지하므로 그 온도를 이용하면 여름엔 시원한 공기를, 겨울엔 따뜻한 공기를 공급받을 수 있다. 히트 펌프는 땅속의 열을 액체에 실어 땅 위로 끌어올린 다음 열교환기를 이용하여 빌딩에서 필요한 시설들에 전달하는 일을 한다. 열교환기는 서로 다른 액체끼리 직접 닿지 않고도 열을 전달할 수 있게 해주므로 땅 속의 열을 빌딩의 여러 시설에서 쓸 수 있게 해준다. 여름에 23~24도의 온도를 열교환기로 빌딩 각 부분에 전달하면 시원한 냉방 공기가 되고, 겨울에 그 온도를 전달하면 따뜻한 난방효과를 내게 된다.

두 번째로 열병합발전시설이 있다. 기계실에는 노란 색의 캐터필라 디젤 발전기 옆에 초록색의 제너럴 일렉트릭 발전기가 한 대 더 있었다. 열병합발전을 담당하는 엔진이다. 열병합발전이란 하나의 에너지원으로부터 전력과 열을 동시에 발생시키는 시스템이다. 열병합발전은 발전기에서 우선 전력을 생산한 후 배출되는 열을 회수하여 이용하는 식이라서 기존 방식보다 30∼40%의 에너지 절약효과를 거둘 수 있다. 발전에 수반하여 발생하는 배열을 회수하여 이용하므로 에너지의 종합 열이용 효율을 높이는 것이다.

빌딩의 온도를 유지해 주는 세 번째 방식은 빙축열시설이다. 낮의 전기에 비해 요금이 25%밖에 되지 않는 심야전기를 이용하여 얼음을 얼려 저장한 후 열교환기에서 차가운 냉수로 냉기를 전달하여 냉방하는 시스템이다. 빙축열시스템을 사용하면 냉동기의 용량을 줄일 수 있고, 냉동기를 고효율로 운전할 수 있는 장점이 있다. 빙축열은 0도에서 물이 얼음으로 상변화할 때 ㎏ 당 80㎉의 냉열을 저장하는 현상을 이용한 것으로 작은 체적으로도 효율적으로 냉열을 저장해 둘 수 있다는 장점이 있다.

도시와 인간을 버텨내는 빌딩

빌딩의 온도를 제어하는 여러 가지 방식들을 보니 빌딩이란 결국 환경에 노출된 인터페이스라는 생각이 들었다. 더우면 열을 낮추고 추우면 열을 내줘야 하는데 환경이란 항상 변한다. 게다가 빌딩은 도심 한복판에 있으므로 빌딩은 자연만큼이나 변덕이 심한 인위적 환경에도 노출돼 있다. 사람들은 항상 오염시키고 안전을 위협하는 일들을 일으킨다. 그럼에도 빌딩을 한번 믿어보자. 예를 들어 엘리베이터가 고장나서 갇혔다고 해도 걱정할 일은 없다. 관제실에 엘리베이터의 기술적인 전문가도 있지만 폐쇄공포증을 가진 사람을 달래줄 심리전문가도 있다고 하니 말이다. 그리고 지하주차장에서 누가 내 차에 상처를 내고 달아났다고 해도 걱정할 것 없다. 7개층에 이르는 주차장의 모든 곳을 어떤 사각지대도 없이 기록하는 폐쇄회로 카메라가 있어서 주차된 모든 차들의 상황이 녹화되기 때문이다(녹화된 화면을 제공받는 절차는 실제로는 약간은 복잡하다. 개인정보보호법 때문에 경찰의 도움을 받아야 하기 때문이다). 사무실의 냉방온도가 너무 낮으면 관제실에 연락하면 바로 대처해 준다. 냉방공기가 나오는 배출구의 위치를 쉽게 바꿀 수 있는 구조로 돼 있기 때문이다. 고층빌딩을 보면 무서워 보이는 경비원들이 입구에 버티고 서 있고 맨 꼭대기층에는 회장님이 계실 것 같아서 왠지 무서웠다. 하지만 속속들이 들여다 본 빌딩은 생각보다 유연했다. 안 그러면 서울 도심의 복잡한 환경을 버티기 힘들었을 것이다. 지하철 1호선 종각역은 아마도 한국에서 가장 복잡한 곳일 것이다. 물리적으로나 문화, 역사적으로나 말이다. 그곳에서 빌딩은 아낌 없이 주는 나무처럼 오늘도 버티고 서서 수많은 사람들의 복잡한 사연들을 받아주고 있다.

이영준ㆍ계원예술대 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0