오래 전 보들레르의 시집 ‘파리의 우울’에서 ‘늙은 여인의 절망’이라는 시를 읽은 적이 있어요. “몸이 쇠약해빠진 조그만 늙은 여인은 누구나 환대하고 모든 사람이 그의 환심을 사려고 하는 이 귀여운 어린아이를 보자 기뻐 어쩔 줄을 몰랐다. 자그만 늙은 여인인 그녀처럼 그렇게 연약하고 그녀처럼 머리카락도 이(齒)도 없는 이 귀여운 것을.” 그래서 노파는 웃는 표정으로 찡긋거리며 아기에게 다가가지만 “공포에 사로잡힌 아이는 이 늙어빠진 착한 여인의 애무에 발버둥치며 집안을 온통 울부짖음으로 가득” 채웁니다. 이 시는 나이 든다는 것이 얼마나 혐오스러운 일인지를 중얼거리는 노파의 탄식으로 끝납니다.

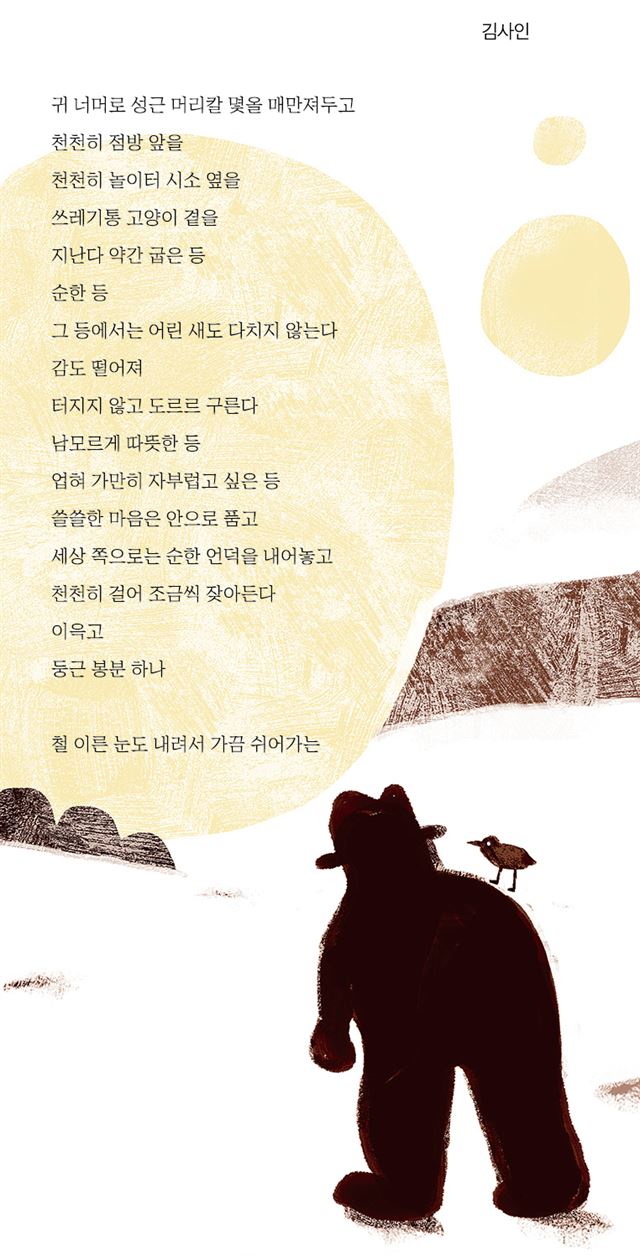

한 살이라도 더 먹기 전에, 사회로부터 퇴각명령을 받기 전에 뭔가 이뤄야 한다는 강박 같은 것이 우리에게도 있죠. 그런데 시인의 시를 읽으니 마음 양끝에서 팽팽하게 당기고 있던 무언가가 툭 끓어지는 느낌입니다. 대단한 것을 이루지 않아도 이렇게 따듯하고 순하게 잦아들 수도 있는 거군요. 철벽처럼 버티고 서서 모든 것과 부딪히지도 모든 것을 받아 치지도 않고 조금씩 굽어가며 누군가를 업은 듯 얹은 듯 기울어질 수도 있는 거군요. 귀 너머로 넘긴 성긴 머리카락을, 늙어가는 일을 이렇게 바라볼 수 있다니 급한 마음으로 분주하던 아침이 차분하게 시작되는 것 같습니다.

진은영 시인ㆍ한국상담대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0