자크 프레베르는 이런 시를 썼습니다. “이 사랑은/ 이토록 사납고/ 이토록 연약하고/ 이토록 부드럽고/ 이토록 절망한/ 이 사랑은/ 대낮같이 아름답고/ 날씨처럼 나쁜 사랑은,/ 날씨가 나쁠 때/ 이토록 진실한 이 사랑은/ 이토록 아름다운 이 사랑은”(‘이 사랑’)

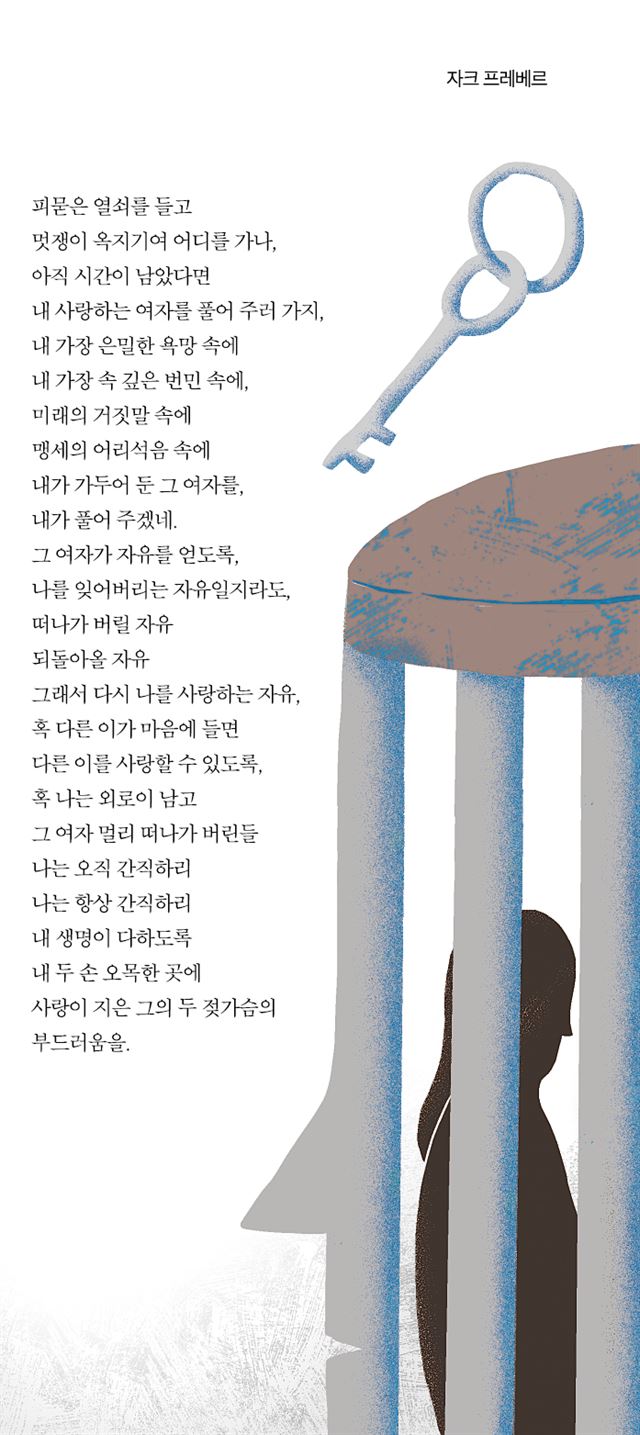

그러나 이런 사랑도 끝날 때가 있어요. 시인은 또 시를 씁니다. 심장의 감옥에 담아둔 연인을 풀어주러 가겠다고 씩씩한 목소리로 말합니다. 열쇠에 피를 묻히며 가둬 둔 사랑. 이렇게 풀어주기 쉬운 것을, 사랑은 왜 그리 피투성이로 어려웠을까요?

‘아직 시간이 남았다면’이라는 탄식에 눈길이 머뭅니다. 그녀는 그의 성긴 창살 틈으로 새처럼 날아가버렸나 봐요. 이미 날아가버린 것을 어떻게 풀어줄 수 있겠어요? 옥지기는 모처럼 열어 놓은 감옥에 어떤 부드러움을 기억하는 자기 자신을 영원히 가두며 중얼거립니다. 내 사랑, 내 마음에 잠시 잘못 내려앉은 작은 새와 같던….

진은영 시인ㆍ한국상담대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0