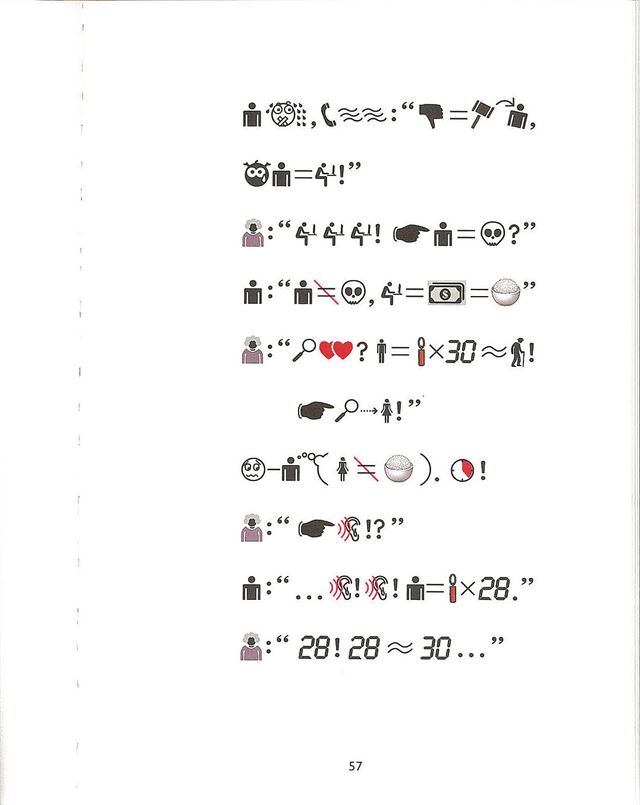

소설인데 글자가 하나도 없다. 본문은 물론이고 목차와 서지조차 그렇다. 아이콘, 픽토그램, 이모티콘, 그래픽 심볼 등 그림 기호로만 썼다. 문자라곤 출판사와 저자 이름뿐이다. 그런데도 문장을 이어가며 이야기를 엮어 낸 게 신기하다.

이게 책이라고? 어떻게 읽으라고? 당혹스럽지만 짜증 낼 필요는 없다. 마음대로 해석하면 된다. 아무나 읽을 수 있지만 누구도 똑같이 읽을 수 없는 책이라니, 얼마나 매력적인가. 바벨탑이 무너진 이후 인류는 더 이상 같은 나라 말을 쓰지 않는 마당에 이 책은 보편적 소통의 가능성과 한계를 묻는 도발적 기획이다. 참신할 뿐 아니라 유쾌하기도 하다.

내용은 평범한 샐러리맨의 24시다. 아침에 일어나서 출근하고 일하고 애인 만나고 친구와 술 마시고 귀가해서 자고 다음날 다시 깰 때까지, 특별할 것 없는 일상 이야기다. 암호 해독처럼 어렵진 않다. 자세히 보면 보인다. 폭소를 자아내는 대목도 있다.

언어를 통한 소통에 질문을 던지는 실험적 작업으로 유명한 중국 미술작가 쉬빙이 7년간 전 세계에서 수집한 기호 2,500여 개로 완성한 작품이다. 저자의 메시지에 따르면 “이 책을 읽을 수 있는 해석 가능성은 당신이 어떤 언어를 쓰고 있느냐에 달려 있지 않을 뿐 아니라 글을 읽을 수 있느냐 없느냐에도 달려 있지 않다. 다만 당신이 얼마나 동시대의 삶에 깊이 관여되어 살아가느냐에 달려 있다.”

독특하다 못해 황당하기조차 한 이 책이 잘 팔릴까. 지난해 경제학자 장하성의 ‘한국 자본주의’로 데뷔한 신생 1인출판사 헤이북스가 모험을 감행했다. 카프카가 말했다. “머리를 망치로 내려치듯 깨우고 흔드는 책이 아니라면 왜 읽는 수고를 해야 하나. 책은 우리 내면의 얼음바다를 깨는 도끼라야 한다”고. 망치 같고 도끼 같은 이 책, 일단 반갑다.

오미환 선임기자 mhoh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0