해피북스테이션 모두 문 닫고 시민기부 도서관 단 1곳만 남아

대형마트는 카트 분실로 골머리, 회수 나서도 월 수천만원 손실

상반기 분실물 회수율 고작 56%, 커지는 불신에 사회적 비용도 급증

2011년 초 서울메트로가 마련한 양심도서관 ‘해피북스테이션’ 은 처음엔 각 지하철 역사마다 1,000권의 책을 구비해 힘차게 시작했다. 하지만 도서 분실률이 이내 높아져 4년이 지난 지금은 단 한 곳도 남아 있지 않다. 대여장부에 승객의 이름과 휴대폰 번호를 적도록 하는 고육책도 썼지만, 잘못된 번호를 기재하는 경우가 많아 실효성이 낮았다. 지하철역 도서관 중 유일하게 남은 ‘작은물결공유서가’의 사정도 여의치는 않다.

2일 지하철 3호선 교대역 한 켠에 자리한 시민기부 도서관 작은물결공유서가. 10여 개에 달하는 책장 가운데 듬성듬성 빈 곳을 찾아 책을 꽂던 자원봉사자 신모(70)씨가 한 숨을 내쉬었다. 사회단체와 공공기관에서 도서를 기부 받고 있지만, 매달 100권이 넘게 분실돼 갈수록 빈 공간이 늘고 있기 때문이다. 서가가 문을 연 지난해 6월 이후 되돌아 오지 않은 책은 1,000권 가량. 신씨는 “심할 땐 한 달에 200권 넘게 사라진 적도 있다”며 “이런 추세라면 책장 정리를 할 필요도 없이 문을 닫아야 할 것”이라고 말했다.

회사원 박모(34)씨는 지난 달 서울 신사동 직장 인근 카페에서 휴대폰을 분실한 뒤 어렵게 되찾은 일을 말하며 분통을 터트렸다. 동료들과 점심식사 후 커피를 마시면서 옆자리 빈 테이블에 올려놨는데 잠깐 자리를 비운 사이 감쪽같이 사라진 것이다. 전화를 걸고 연락처가 담긴 문자를 남겼지만, 응답이 온 건 바로 다음 날. 수화기 너머 낯선 사람은 보관료 명목으로 무려 20만원을 요구했다. 어쩔 수 없이 그 돈을 건네야 했던 박씨는 “그냥 놔두거나 직원에게 맡기면 될 것을 굳이 가져간 뒤 돈을 요구하는 건 범죄 아니냐“고 억울해 했다.

타인 물건을 가져가는 행위를 단죄할 이유는 많다. 당사자의 재산상 손실은 물론 정신적 피해, 그리고 불필요한 사회적 비용까지 유발하기 때문이다. 하지만 상당수 사람들은 ‘공개된 곳에 놓인 물건은 가져가도 큰 문제가 없다’는 인식을 갖고 있다. 분실물은 줍는 사람이 임자이고, 돌려주면 선행이란 인식이 폭넓게 퍼져 있는 탓이다. 서울의 유명 백화점들의 경우 지갑을 잃어버린 신고는 하루에도 수십 건에 달하지만 주웠다는 신고는 거의 제로에 가깝다고 한다. 하지만 이런 행위는 점유이탈물횡령죄에 해당돼, 남의 집 담벼락을 넘거나 가방을 여는 등의 적극적 범죄와 다르지 않다.

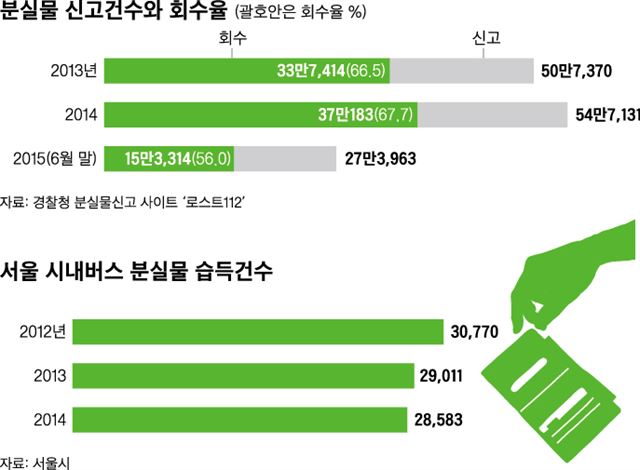

경찰청 분실물신고 사이트 ‘로스트112’에 따르면 2013년 50만7,370건이던 신고 건수는 지난해 54만7,131건으로 증가했다. 올해 상반기에만 27만건3,963건을 기록해 이대로라면 작년 수준을 넘을 것으로 보인다. 이 중 주인에게 되돌아간 회수율은 2013년 66.5%에서 올 상반기 56%로 급감했다. 결국 ‘56%’라는 숫자는 우리 사회의 도덕성 지수라고 할 수 있지만 이 숫자도 낮은 게 아니다.

다수의 사람이 이용하는 공공재의 경우 ‘모럴 해저드(도적적 해이)’는 더욱 심하다. 대형마트에서 제공되는 카트 도난이 대표적인데, 소비자의 편의를 위한 물품이란 이유로 일부 고객들은 집까지 끌고 간 뒤 방치하는 경우가 많다. 서울 광진구의 한 대형마트의 경우, 대당 30만원인 카트가 매달 많게는 120개씩 사라진다. 약 3,600만원이 넘는 손실이 발생하는 셈이다. 마트는 주택가를 돌며 버려진 카트를 수거하고 있는데 그마저도 회수율은 25%에 불과하다.

서울 시내버스의 경우, 시가 운영중인 대중교통통합분실물센터에 들어온 연도별 습득건수가 지난 2012년 3만770건에서 지난해 2만8,583건으로 줄었다. 경찰 관계자는 “신고를 받고 출동하면 불과 몇 분 사이 없어져 못 찾는 경우가 다반사”라며 “주인이 안 보이면 자연스레 가져가는 사람들 때문에 습득건수는 물론 회수율까지 떨어지는 게 사실”이라고 했다.

남의 물건에 손을 대는 행위가 일상에서 광범위하게 일어나면서 서로간 불신은 커지고 있다. 이화여대 인문과학대 학생회는 비가 오면 우산을 빌려주는 ‘사랑의 우산제도’를 수년 전부터 실시하고 있는데, 얼마 전부터는 대여 시 신분증 또는 학생증을 맡기도록 하고 있다. 상당수 학생들이 우산을 되돌려 놓지 않아 애초 100개로 시작했던 우산이 40개까지 줄었기 때문이다. 하지만 신분증 제시 이후엔 회수율이 80%까지 올랐고 이를 보며 일부 학생들은 씁쓸하다는 반응을 내비쳤다.

남의 분실물에 손을 대면서 치러야 할 사회적 비용은 사회구성원 모두의 부담이다. 지하철에서 발생하는 분실물 도난 사건에는 한 역에서 평균 3~4명의 역무원과 청소인력이 동원되는데, 심할 경우 열차 출발까지 지연된다. 서울메트로 소속 심재우 지하철 4호선 명동역장은 “정말 중요한 물건이라고 판단되면 잠시 열차를 세운다”며 “다른 업무를 못 하게 되고, 탑승객들도 일정에 차질을 빚는 셈”이라고 설명했다.

전문가들은 시민 개개인의 의식 향상이 무엇보다 필요하다고 지적한다. 박길성 고려대 사회학과 교수는 “자신의 소유가 아닌 물건은 당연히 누군가의 것이라는 생각, 또 함부로 취해선 안 된다는 자각이 들도록 지속적으로 인식개선 노력을 기울여야 한다”고 말했다. 그는 이어 “정부도 개인의 양심에만 맡기기 보다는 다양한 캠페인을 통해 개인의 무심한 행동이 타인과 사회에 어떤 피해를 끼치는지 지속적으로 알려야 한다”고 덧붙였다.

김현수기자 ddackue@hankookilbo.com

채지선기자 letmeknow@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0