대형 금융회사 24년차 직원인 이모(50) 부장은 매일 아침 외줄을 타는 심정으로 출근길에 오른다. 대학교 2학년 딸과 고등학교 3학년 아들에게 들어가는 학비만 연간 2,000만원에 달하는데, 구조조정 칼바람이 항상 그의 뒤를 노리고 있기 때문이다. 자녀 학비와 생활비를 충당하느라 노후대책은커녕 퇴직 이후의 삶은 생각해볼 겨를도 없었고, 이제는 정년을 채울 때까지 버티는 게 최선이다.

하지만 그런 이씨를 향한 2030세대의 차가운 시선을 접할 때마다 마음이 착잡해진다. 한참 경제가 발전하던 시기에 편하게 입사해 누릴 만큼 누렸으니 “이제 그만 나가시라”는 무언의 압력을 때론 회사 내에서도 느낄 수 있다. 이씨는 “근본적인 개혁 없이 단순히 우리에게 일자리를 양보하라고만 하는 건 받아들이기 어렵다”며 “당장 소득이 없어지면 내 가정은 어떻게 되겠는가”라고 반박했다.

청년실업 문제가 장기화하면서, 일자리를 두고 벌이는 청년층과 중장년층의 제로섬 게임(어느 한쪽이 이익을 보면 다른 한쪽이 손해를 보는 것)은 갈수록 격렬해지고 있다. 대한은퇴자협회의 청년층 세대상생 의식조사에 따르면 “부모세대 일자리가 자녀세대 일자리와 겹친다”고 답한 청년층은 53.4%에 달했다. 청년층 일각에서 40~50대를 두고 “꿀 빤 세대(경제성장의 단물만 빨아먹은 세대)”라는 거친 언사까지 나오는 이유다.

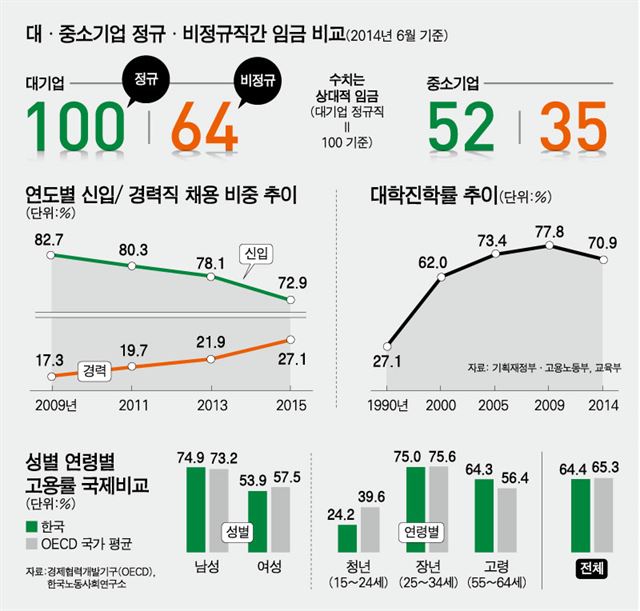

이런 상황을 보는 중장년층의 마음은 불편하다. 대기업 입사 15년차인 김모(40) 과장은 “취업준비생과 비정규직이 워낙 많다 보니 ‘대기업 정규직’이라는 타이틀 자체가 기득권으로 여겨지고 있지만 실상은 다르다”며 “아무리 대기업 정규직이라 한들 회사를 퇴직하는 순간 바로 낭떠러지를 맞닥뜨리게 된다”고 말했다. 또다른 김모(41) 과장도 “50대 선배들에 비하면 아직 한창이지만 ‘내가 이 회사를 언제까지 다닐 수 있을까’를 고민하지 않을 수 없다”며 “양보는커녕 당장 내 앞가림도 버겁다”고 토로했다.

전문가들은 노동시장을 제로섬 게임으로 보기보다 임금피크제를 비롯한 다양한 세대 간 상생 방안을 찾아야 한다고 당부한다. 손종칠 한국외대 교수는 “중장년층을 무조건 내쫓으려고만 하면 중장기적으로는 기술 및 노하우가 전수되지 않아 기업의 생산성이 저하될 것”이라며 “젊은 세대에게 진입 경로를 제공함과 동시에 중장년층에게도 퇴로를 마련해주는 제도가 필요하다”고 지적했다.

김진주기자 pearlkim72@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0