경제적 어려움에 뒤늦게 웨딩마치

통일부 등 예식 비용ㆍ혼수 후원

남북 이질감 좁히는 밀알로

北에 계신 부모님 불참 아쉬워

북한이탈주민 40대 여성 김숙희씨(가명)는 요즘 사람들 앞에서 남편이란 호칭을 부르는 재미에 푹 빠져 있다. 5년 전 남한으로 건너온 그는 ‘북한에서 찾아보기 힘든’ 남한 남자 특유의 자상함에 반해 남편과 가정을 꾸렸지만, 먹고 사느라 바빠 결혼식을 따로 올리지 못해 외출할 때마다 괜히 주변의 시선에 주눅 들기 일쑤였다. 하지만 이젠 누가 묻지 않아도 “우리는 결혼한 사이”라고 자랑을 늘어놓을 만큼 당당해졌다. 김씨는 “결혼식을 올리고 나니 비로소 남한 땅에서 제대로 인정받은 느낌이다. 진짜 제2의 삶이 시작된 것 같다”고 웃었다.

지난달 30일 김씨처럼 경제적 사정 등으로 혼인신고만 한 채 살아온 북한이탈주민 부부 100쌍이 서울의 한 체육관에서 합동 결혼식을 올렸다. 여느 부부들처럼 웨딩드레스와 턱시도를 잘 갖춰 입고 결혼반지도 나눠 끼고 백년가약을 맺었다. 예식 비용과 혼수용품(TV와 냉장고)은 대통령직속 청년위원회와 재단법인 행복세상, 통일부와 통일준비위원회 등에서 마련했다. 북한이탈주민을 대상으로 한 전국 단위의 대규모 합동결혼식은 이번이 처음이었다는 게 주최측 설명이다.

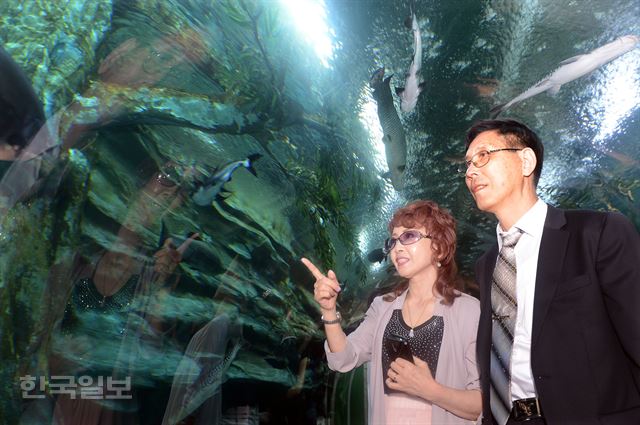

이들은 결혼식 직후 서울의 한 호텔에서 하룻밤을 머문 뒤 대형 수족관을 구경하는 일종의 신혼여행도 즐겼다. 지난 1일 오전 서울의 한 대형 수족관에서 만난 이들은 ‘1일차 신혼부부’들답게 관람 내내 서로의 손을 꼭 잡고 다녔다. 20대부터 60대까지 연령대는 다양하지만, 상대방이 하나라도 구경을 놓칠 새라 이리 저리 서로 손짓하고 소리쳐주는 모습에서 애틋함이 묻어났다.

100쌍의 커플 중 절반 이상인 60쌍은 북한이탈주민끼리 결혼한 경우다. 누구보다 서로의 처지를 잘 이해해 줄 수 있다는 점에서 마음이 통할 수밖에 없었을 터다. 5년 전 탈북민을 대상으로 전산 회계를 가르치는 컴퓨터 학원에서 만난 유창희(60)씨와 김수양(여ㆍ61)씨는 탈북민들만 공유할 수 있는 가슴에 맺힌 응어리를 토해내면서 가까워졌다고 했다. 나이 어린 자식들을 들쳐 멘 채 목숨을 걸고 두만강을 건넌 탈북 과정, 다시 잡혀갈까 두려워 중국에서 숨 죽여 살았던 시절, 막상 남한으로 건너왔지만 마음 둘 곳 하나 없는 외로움 등이 켜켜이 쌓인 한들이다. 유씨는 “남한에 와서도 늘 이방인 같다는 느낌을 떨쳐 내기 힘들었는데 아내를 만난 이후 나쁜 생각 갖지 않고 제대로 살아봐야겠다는 마음을 먹을 수 있었다”고 말했다. 탈북 여성과 결혼한 20대 탈북 남성도 “한민족으로 대해준다고 했는데 그렇지 않아 어려웠다”며 남한 생활의 고충을 토로했다. 이들은 탈북민들이 자신의 가정을 꾸려 터전을 잡는 것이 가장 빨리 정착할 수 있는 지름길이라고 조언했다.

반면 남남북녀 커플들은 결혼을 결심하며 또 다른 편견에 맞서야만 했다. 지난해 지인의 소개로 만난 박모씨(31ㆍ충남 당진 거주) 부부는 처음부터 호감을 갖고 교제를 시작했지만, 박씨의 부모가 오로지 탈북자라는 이유로 아내와의 교제를 결사 반대하는 바람에 애를 먹었다. 하지만 지금 두 사람은 9월 출산을 앞둔 예비 부모가 됐다. 박씨는 “여기(남한)서 만나도 서로 자라온 환경과 성격이 다른 경우도 많다. 결국 맞춰 가는 일은 똑같지 않느냐”고 반문했다.

그럼에도 언어와 문화 차이로 인한 다툼은 피할 수 없다. 갈수록 남북한 주민들끼리 이질성이 심화되고 있다는 얘기다. 40대 남남북녀 커플인 신모씨(서울 중랑구 거주)는 “처음에 부인이 욕설을 거침없이 쓰길래 당황스러웠는데 알고 보니 북한에서는 일상적으로 사용하는 단어라는 얘기를 듣고 오해가 풀렸다”며 “이렇게 차이를 좁혀 가는 게 하나가 되는 과정 같다”고 말했다.

북한이탈주민 부부답게 이들의 꿈은 하나같이 통일로 모아졌다. 북한에 70대 부모를 남겨 놓고 떠나왔다는 김숙희씨는 “결혼식 때 부모님이 안 계셔서 마음이 너무 아팠다. 하루 빨리 통일이 돼 남한에서 남편을 만나 행복하게 사는 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.

강윤주기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0