“외계인이 존재한다고 믿으십니까?” 내가 대중 강연을 마치고 더 이상 질문이 없다 싶어서 노트북을 닫을라치면 그제야 튀어나오곤 하는 질문이다. 묻는 분은 주저하시지만 나는 당당히 대답한다. “그럼요. 우주에는 우리와 같은 지적 생명체가 살고 있는 행성이 수천억 개가 넘을 겁니다.” 질문은 이어진다. “그렇다면 지적 생명체가 갖고 있다는 ‘지성’의 기준은 뭘까요?” 거기에 대한 답도 정해져 있다. “우주를 수학적으로 서술할 수 있고, 또는 적어도 수학적으로 서술하려고 노력하는 자세를 말합니다.”

우리가 지성인으로 자부하기 위해서는 직관에 의존해서는 안 된다. 수학을 해야 한다. 수학은 모양과 셈에 대한 학문이다. 수학으로 자연의 원리와 질서를 이해하는 것만큼 아름다운 일은 없다. 그리고 사람은 누구나 아름답기를 원한다. 실제로 자연과 우주를 일상의 말이 아니라 수학이라는 언어로 표현하려고 노력하는 사람들이 많다.

우리는 대개 비유를 통해서 아인슈타인의 상대성이론을 이해한다. 비유는 사람마다 이해하는 방식이 다 달라서 같은 비유를 서로 다르게 이해하는 경우가 많다. 하지만 상대성이론을 장방정식으로 풀었다면 이런 일은 일어나지 않는다. 왜냐하면 수학에는 답을 구하는 표준적인 방식이 존재하기 때문이다. 문제를 스스로 풀거나 다른 사람이 푸는 과정을 보면 누구나 그 답에 동의할 수 있다.

헐~. 물리학자나 수학자도 아닌 일반인이 아인슈타인의 장방정식을 푸는 게 가능하다고? 그렇다. 이미 서울 한복판에서 이런 일이 일어났다. 일명 ‘아인슈타인 만들기 프로젝트’. 2009년의 일이다. 평범한 회사원, 주부, 수녀와 할머니에 이르기까지 수학이나 물리학과는 무관하게 살아온 사람들이 한 달에 한 번, 하루 다섯 시간씩 1년 만에 고등학교 수학교과서에 나오는 집합부터 시작해서 대학수학에서 배우는 선형대수학을 배우고는 물리학과 학생이 배우는 고전물리학과 아인슈타인의 장방정식까지 나간 것이다.

이 황당해 보이는 프로젝트는 ‘백북스’라는 독서동호회와 당시 박사후연구원 신분이었던 물리학자 이종필 박사(현 고려대 전기전자공학부 연구교수)의 합작품이다. 이 프로젝트가 끝난 지 거의 5년 만인 지난주에야 ‘이종필의 아주 특별한 상대성이론 강의’라는 제목으로 책이 출간된 것을 보면 결코 쉽지 않은 과정이었으리라고 짐작할 수 있다.

그런데 문제는 수학의 아름다움에 이끌려 주경야독하는 사람들이 있는가 하면 수학을 포기하는 ‘수포자’ 중고생이 늘고 있다는 사실이다. 이렇게 된 까닭은 분명하다. 수학이 너무 어렵다는 것이다. 지난해 수학 학업성취도 평가 결과 전국 일반 고등학교 1학년의 평균 점수는 50점 이하였다. 이런 상황에서 수포자가 속출하지 않는 게 오히려 이상하다.

교육과학기술부가 손을 놓고 있을 리가 없다. 교과부는 최근 새로운 ‘수학교육과정 시안’을 내놓았다. 현재 중학교 1학년 학생들이 고등학교에 진학하는 2018년부터 고교 1학년 학생들은 수학I과 수학Ⅱ가 합쳐진 ‘통합 수학’ 교과서를 공부하고 수업시간도 주당 5시간에서 4시간으로 줄어든다. 또 문과 계열 학생들은 미적분을, 이과 계열 학생들은 기하를 배우지 않아도 된다.

그런데 과연 학습량이 문제일까? 지난 5월 28일 열린 ‘6개국 수학교육과정 국제 비교 컨퍼런스’에서 수학과는 무관한 사람인 서화숙 전 기자가 의미 있는 논평을 했다. 수학이 어려운 이유는 수학이 실제 언어생활과 분리된 용어를 쓰고 있기 때문이라는 것이다. 약수, 배수, 소인수분해, 무리수와 유리수…. 이런 개념을 우리가 쓰는 말로 바꾸거나 이해시키지 않기 때문에 수학이 암기과목이 되고 말았다는 지적이다. 철저하게 동의한다.

수학 때문에 아이들이 행복하지 않은 이유는 양이 많아서가 아니다. 학습량을 줄인다고 해서 아이들이 수학에 시달려야 할 스트레스와 시간의 절대량은 결코 변하지 않을 것이다. 학습량이 줄어들고 내용이 쉬워져도 아이들을 성적으로 줄 세우는 현실은 그대로이기 때문이다. 어른들은 여전히 ‘변별성’을 요구하고, 그 요구는 일상의 말과는 상관없는 언어로 복잡하게 꼬인 문제의 출제로 이어지며, 그 문제를 풀기 위해 아이들은 여전히 사교육 시장으로 내몰릴 것이다.

고등학교 때 미적분을 배웠던 사람들은 그때 잘했든 못했든 나중에 아인슈타인 프로젝트에 도전할 엄두라도 내봤다. 요즘 아이들이라면 30년 후에 어떤 프로젝트에 도전할까? 논에 물 채우기 같은 문제 아닐까? 우리는 이 문제를 지금 당장이라도 풀 수 있다.

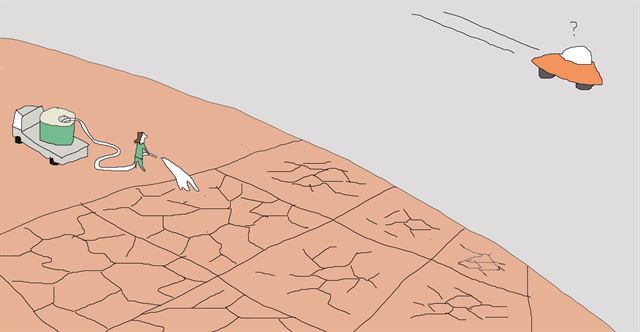

경지정리가 된 논의 면적은 보통 5,000㎡다. 10㎝ 깊이로 물을 대려면 500㎥, 즉 500톤의 물이 필요하다. 소방용 물탱크차량의 저수량은 보통 10톤이므로 50대의 소방차가 출동해야 한다. 갓 심은 모가 타는 게 안타까워서 뿌리라도 살짝 잠기도록 1㎝ 깊이로만 물을 대려고 해도 논 하나에 소방차 5대는 있어야 하고, 바짝 말라 갈라진 논 틈으로 스며드는 양까지 생각하면 최소한 10대 이상 동원해야 한다.

지난 일요일 대통령은 강화도의 가뭄 피해 지역을 방문해 마른 논에 소방호스로 물을 뿌리는 모습을 보여주었다. 가뭄을 이겨내겠다는 의지를 보여주고 답답한 국민들의 가슴을 시원하게 뚫어주고 싶었을 것이다. 하지만 실패다. 경찰 살수차 3대, 군용차 2대, 소방차 2대로는 턱도 없었다. 참모진의 산수 실력이 모자라도 한참 모자랐다.

안드로메다은하에서 지구를 정찰하러 왔다가 지난 일요일에 몰래 강화도에 잠입한 외계인들이 있었다면 그들은 자신들이 관찰한 외계인(즉 지구인)에 대해 본국에 이렇게 보고하지 않았을까. “지구에 살고 있는 외계인은 수학포기자인 것 같습니다.”

이정모 서대문자연사박물관장

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0