삼성병원 입원 아내 간병하다 감염

병원에 의심환자 실토… 확산 막아

보건당국, 국민들에 '개념 환자' 호소

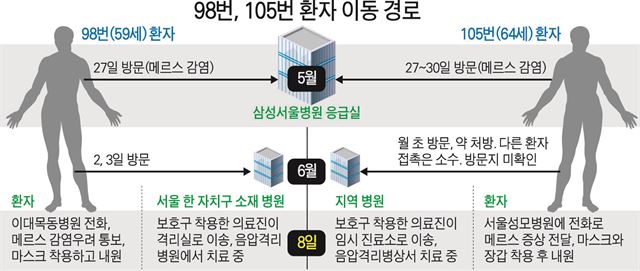

A(64ㆍ105번 환자)씨는 지난 8일 마스크를 쓰고 서울성모병원 응급실을 찾았다. 손 소독제로 양 손을 닦아낸 그는 문진표에 ‘삼성서울병원에 간 적이 있다’고 했다. 그는 지난달 27~30일 해당 병원 응급실에 누운 아내를 간병했다. 의료진은 N95마스크와 보호구를 착용하고 그를 응급실 옆 선별진료실로 안내했다. 폐렴 증세가 있던 그는 응급실(중환자실용)과 연결된 격리병실로 옮겨졌고, 병원 검사에서 양성이 나왔다. 그는 9일 확진 판정을 받고 서울의료원으로 이송됐다. 병원 관계자는 “그가 메르스 발생 병원 방문 사실을 숨겨 자칫 응급실 일반환자 구역으로 보내졌다면 우리 병원도 자칫 감당하기 힘든 상황을 맞았을 수 있다”고 했다. 서울 이대목동병원에서 9일 확진을 받은 B(59ㆍ98번 환자)씨는 고열 등으로 몸 상태가 극도로 나빴던 상황에서도 의료진에게 삼성서울병원에 갔다고 알려 격리실로 제때 이송됐다. 정확한 방문 시기는 기억 못했지만 의료진의 연이은 물음에 날짜도 특정해 말했다는 게 병원의 설명이다.

10일 현재 메르스 확진자가 108명으로 늘고, 접촉자가 8,000여명에 이르면서 보건당국은 메르스 발생 병원을 방문한 국민들이 스스로 확산을 막는 ‘개념 환자’가 돼 줄 것을 호소하고 있다. 감염 확산을 막기 위해선 환자의 동참이 필수라고 보는 것이다.

방역당국은 사태 초기부터 “병원 밖 감염은 없다”며 공포 확산을 경계했지만 삼성서울병원 등 대형 병원을 찾은 감염 의심자들이 전국에 흩어진 상태라 국민의 불안은 가시지 않는다. 아직 공식적인 ‘병원 밖’ 감염은 없지만 ‘확인되지 않았을 뿐 충분히 발생할 가능성이 있다’고 여기는 국민이 다수다. 사실상 감염자가 나온 병원이나 중동을 다녀온 사람만 검사를 받기 때문이다.

감염 의심환자에 대한 정부의 관리도 느슨해 환자의 양심에 사태 수습을 맡길 수밖에 없다.

76번 환자(75ㆍ사망)는 삼성서울병원 응급실에 간 사실을 숨긴 채 강동경희대병원을 거쳐 지난 6일 건국대병원 응급실에 입원했다가 검사에서 양성이 나와 병원을 뒤집어놨다. 질병관리본부는 3일 삼성서울병원으로부터 이 환자의 정보를 받았지만 6, 7일 두 차례 환자에게 전화만 했고 후속 조치는 없었다.

지난달 28~29일 경기 화성 한림대동탄성심병원에서 간병인으로 일하다 15번 환자에게 감염된 93번 환자(64ㆍ여)는 이달 1일 관리대상이 된 뒤에도 대중교통을 이용해 화성시와 서울 금천구 일대를 돌아다녔다. 보건당국은 이탈 사실을 통보 받고도 늑장 대응하면서 환자가 다닌 경유병원 등 동선을 파악 중이다.

일부 병원에서 메르스 발생 병원을 거친 환자를 진료하지 않고 다른 의료기관으로 보내는 ‘핑퐁’ 행위를 하는 것이 알려지면서 의심환자와 가족들이 문진표에 관련 내용을 솔직히 기재하기 어렵게 된 측면도 있다는 지적이다. 이재갑 한림대 감염내과 교수는 “메르스 환자를 진료했다는 게 알려지면 해당 병원은 심각한 피해를 입기 때문에 정부는 의료기관이 환자를 안전하게 진료할 수 있도록 피해구제책을 확실히 제시하는 등 정책적 보완이 있어야 한다”고 말했다.

손현성기자 hshs@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0