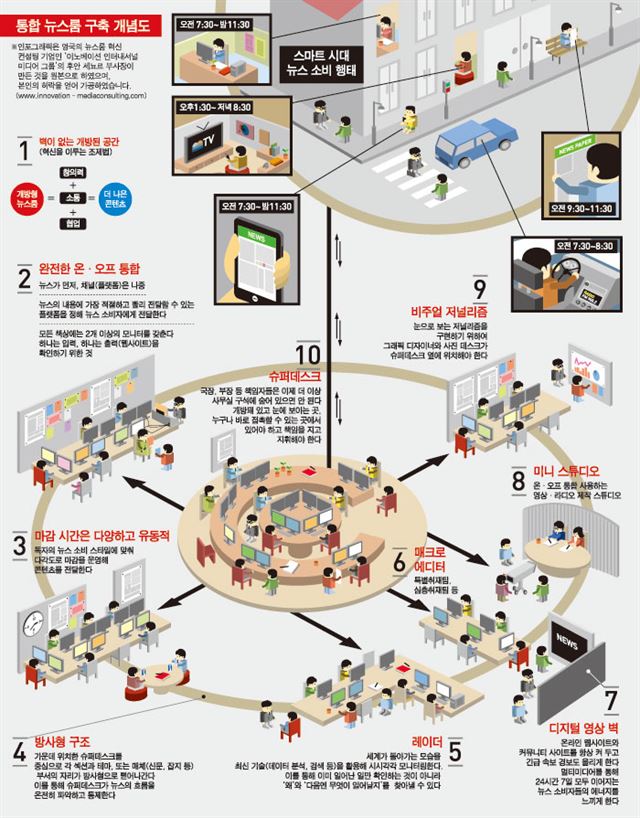

뉴스룸 한가운데 '슈퍼데스크' 중심

방사형 구조로 수시보고·회의 이어져

레이더 데스크 통해 실시간 뉴스 발굴

英 데일리 텔레그래프 등 혁신 앞장

디지털 시대를 맞아 신문과 방송의 영향력이 크게 떨어지면서 세계의 미디어 기업들은 살아남기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 이 같은 생존 방식의 하나가 뉴스룸 혁신이다. 유럽을 중심으로 한 해외 미디어들은 10년 전부터 종전의 ‘편집국’ 시스템을 ‘통합 뉴스룸’으로 바꾸면서 대대적인 혁신을 시도했다. 미디어의 뉴스룸 혁신을 전문적으로 컨설팅하는 기업이 생겨났을 정도다.

통합 뉴스룸(integrated newsroom)은 편집국(editorial bureau)과 글자만 다른 게 아니다. 가장 큰 차이는 물론 겉으로 보이는 사무실 레이아웃이다. 종전의 편집국 시스템은 편집국장 등 주요 결정권자들이 별도의 방에서 일하며, 각 부서별로 자리가 배치돼 있어 소통이 원활하지 않다. 또한 미디어 그룹 내 주요 매체가 가장 큰 자리를 차지하고 다른 매체들은 아예 다른 방에서 일하는 등 매체 간 벽도 높다.

하지만 통합 뉴스룸은 ‘매체보다 뉴스가 먼저’라는 슬로건 아래 자리부터 완전히 새롭게 만들어진다. 각 매체의 편집국장, 수석 편집자 등 핵심 인사들은 개인별 방이 아닌 뉴스룸 한가운데 위치한 원 모양의 ‘슈퍼데스크’에 자리를 잡는다. 슈퍼데스크에서는 데스크들의 수시 보고와 수시 회의가 이어진다. 슈퍼데스크를 중심으로 각 섹션별 취재 부서는 물론 멀티미디어 부서, 심층취재 부서 등이 방사형 구조로 뻗어나간다. 기자들의 보고는 슈퍼데스크로 집중되며 데스크는 순간순간 판단을 내린다.

슈퍼데스크와 가까운 곳에 ‘레이더 데스크’가 위치해 실시간으로 새로운 기삿거리를 발굴하는 것은 물론, 데이터 분석 기술 등을 활용해 해당 뉴스의 확산 가능성까지 분석 보고한다. 기자들은 매체를 생각지 않은 채 기사를 써서 보내고, 데스크가 이를 어디에 실으면 좋을지를 판단해 편집자에게 보낸다. 온ㆍ오프라인은 물론 매체별로도 뉴스 소비자들의 행태가 다르기 때문에 같은 기사가 같은 그룹 내 다른 매체에 실리기도 하고 마감시간도 다양하다.

영국 데일리 텔레그래프의 뉴스룸은 이 같은 ‘이상적인 통합 뉴스룸’의 구조에 근접한 것으로 알려져 있다. 영국에선 BBC를 비롯한 크고 작은 미디어들이 통합 뉴스룸 체제를 일찌감치 구축했다. 독일의 디 벨트 역시 디지털 중심 통합 뉴스룸을 구축한 후 오프라인에서 3위였던 시장점유율이 전체 1위로 상승했다.

영국을 기반으로 유럽과 라틴 아메리카, 인도, 호주 등 전세계 미디어 기업을 대상으로 뉴스룸 혁신을 컨설팅하는 회사인 ‘이노베이션 인터내셔널 미디어 컨설팅’은 지난 2012년 베네수엘라 최대 미디어그룹인 카데나 카프리예스를 컨설팅하면서 ‘하나의 디지털 부엌, 여러 개의 미디어 레스토랑’이라는 콘셉트를 제시했다. 슈퍼데스크를 위시한 통합 뉴스룸이 ‘하나의 부엌’이 되고, 이 그룹이 발행하는 3개의 일간지, 1개의 주간지, 5개의 웹사이트 및 아이패드ㆍ스마트폰 에디션, 2개의 전광판 등이 여러 개의 ‘미디어 식당’이 되는 셈이다. 총 318명의 기자들은 특정 매체를 염두에 두지 않고 기사를 써 내고 슈퍼데스크가 올라온 기사를 판단해 여러 매체를 운영한다. 컨설팅을 한 마르타 보테로는 “통합 뉴스룸 혁신에는 처음부터 끝까지 최고 경영진의 지지가 필요하며, 편집자들과 관리자들이 동시에 참여하고 편집국 내부의 광범위한 소통이 이뤄지지 않고서는 성공할 수 없다”고 말했다.

최진주기자 pariscom@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0