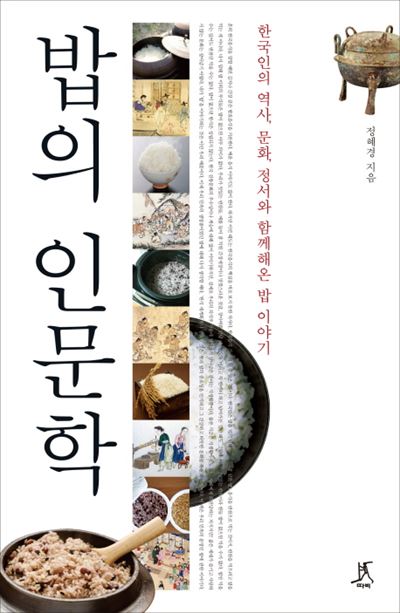

식품영양학자가 쓴 밥, 밥상, 쌀 이야기

삼국시대 대식이 권력

저승사자 밥까지 챙겨

외국인 입맛에 맞춘

한식 세계화 원형에서 멀어져

한국인은 밥심으로 산다. 쌀 소비량이 예전에 비해 뚝 떨어졌다지만, 쌀밥은 여전히 한국인의 주식이다.

식품영영학자가 밥의 역사와 조리과학에 대해 썼다. 한국인의 역사, 문화, 정서와 함께 해온 밥, 밥상, 쌀 이야기다. 한국인에게 밥이 지닌 가치와 의미를 인문학의 시각에서 풀어내는 데 주력했다. 1970년대까지만 해도 1인당 연간 140~150 ㎏이던 쌀 소비량이 지금은 70㎏밖에 안 된다. 하지만 저자는 밥이야말로 ‘우리 문화의 마지막 보루’라고 확신한다. 젊은 세대들이 밥을 더 사랑해주기를 바라는 마음으로 이 책을 썼다.

선사시대부터 현대까지 우리 역사 속의 밥과 쌀 이야기로 시작한다. 삼국시대의 밥은 권력이었다. 내내 그러했다. 쌀밥 한 번 배불리 먹어보는 게 소원이던 시절을 면한 것이 1970년대 이후이니 얼마 안 됐다. 신라왕 태종 김춘추가 하루에 쌀 여섯 말, 술 여섯 말, 꿩 열 마리를 먹었다는 삼국유사의 기록은 대식이 곧 권력이었음을 보여준다.

전체 5부 중 쌀밥의 문화사는 2부에서 집중적으로 다룬다. 생로병사의 중요한 순간마다 밥이 빠진 법이 없다. 생일이면 흰쌀밥과 미역국을 먹고, 사람이 죽으면 입에 쌀 한 술을 넣어주고, 저승사자에게 사잣밥을 대접하며 망자를 부탁했다. 집을 지키는 성주신에게 바친 것도 쌀이고, 집 떠난 자식을 걱정하는 어머니는 정한수 옆에 쌀을 놓고 빌었다. 흥부의 박에서 제일 먼저 나온 것도 흰쌀밥이다. 저자는 조선시대 각종 문헌과 세시풍속을 노래한 시, 판소리, 풍속화에 나타난 밥과 함께 북한 요리책에 나오는 밥을 따로 소개하고 있다. 흰쌀밥과 잡곡밥 말고도 여러 채소를 섞어 지은 남새밥, 고기와 생선을 넣고 지은 밥 등 종류가 꽤 다양하다. 북한의 밥에 주목한 것은 우리 밥의 원형이 살아있다고 봐서다. 요즘 ‘한식 세계화’라는 이름으로 등장하는 한식은 외국인 입맛에 맞추다 보니 원형에서 한참 멀어졌다는 게 저자의 판단이다.

3부는 속담과 사자성어, 시와 소설, 영화ㆍ만화 등 대중매체에 나타난 밥 이야기 끝에 다른 나라의 쌀밥 요리를 덧붙이고 있다. 박경리 대하소설 ‘토지’에서 밥의 변천사를 읽어내고 홍명희 소설 ‘임꺽정’에 등장하는 조당수, 자릿조밥, 대궁, 턱찌끼, 중등밥, 숫밥 등 여러 가지 밥의 이름과 표현을 통해 민중의 삶을 짚어보는 식으로 다양한 자료를 살피고 있다.

쌀의 맛과 영양을 다룬 제4부 ‘밥의 과학’에는 쌀밥에 대한 오해에 답하는 내용이 포함돼 있다. 쌀이 완전무결한 식품은 아니지만, 쌀이 탄수화물이라는 이유로 당뇨와 비만의 주범으로 몰리는 건 억울하다는 해명이 그중 하나다. 밥을 제대로 챙겨먹지 않고 분식이나 군것질로 끼니를 때우는 게 더 문제라고 지적한다.

저자는 여러 가지 밥 짓기로 책을 마무리한다. 별난 밥을 고른 건 아니다. 오곡밥, 헛제사밥, 산채비빔밥, 김치볶음밥, 돌솥비빔밥, 무밥 등 평범하지만 몸과 마음을 든든하게 받쳐주는 밥에 대한 생각을, 그 밥을 짓는 요령을 설명한 상자글을 붙여가며 썼다.

오미환 선임기자 mhoh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0