어딜 가든 안내문이 참 많다. 출입문마다 붙어있는 ‘미세요’ ‘당기세요’ 부터 후미진 골목의 ‘금연’ 경고문까지, 거리의 전봇대에도 ‘임대 문의’ 광고가 넘친다. 빈 종이 위에 어떤 이는 강력한 경고 메시지를 채웠고 어떤 이는 간곡한 부탁을 반복한다. 재치 넘치는 문구에 익살스런 캐릭터까지 동원해 가며 협조를 구하기도 한다. 사연만큼 속사정도 다양한 거리의 안내문, 들여다볼수록 머릿속엔 하나의 키워드만 또렷하게 남는다. ‘오죽했으면…’.

오죽했으면 그랬을까..

.

“오죽했으면 여기다 붙여 놨겠어. 한두 번이 아니야. 당장 찾아가서 경고라도 하고 싶은데 그랬다간 난리나지. 아직까지는 효과가 있는 것 같은데, 세 살 버릇 여든까지 간다는데…” 분통을 터뜨리는 아파트 경비원 김모(62)씨는 얼마 전 실내 계단에‘소변금지’경고문을 붙였다. ‘용의자’가 잘 볼 수 있도록 비상구 유도등 바로 위에.

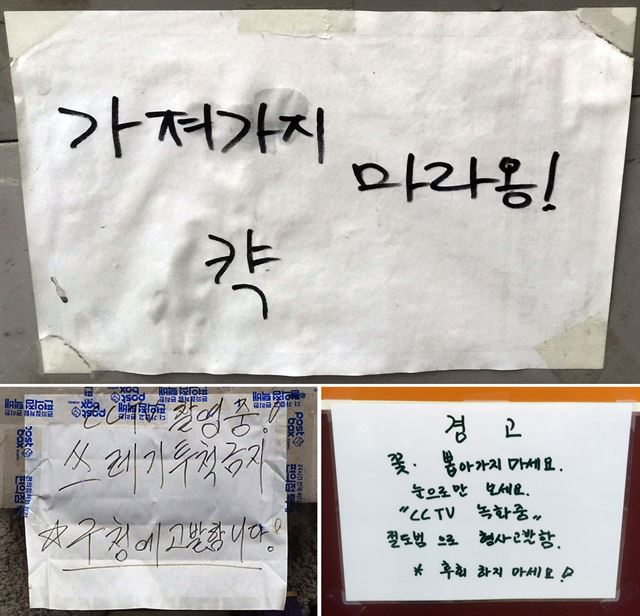

경고문의 존재는 일어나지 말아야 할 일이 지속적으로 발생하고 있음을 뜻한다. 거듭되는 경고에도 불구하고 피해가 계속될 경우 말은 결코 곱게 나오지 않는다. ‘CCTV 촬영 중’ ‘가져가지 마라옹! 캭’ ‘구청에 고발함니다!’ ‘형사고발함. 후회하지 마세요!’ 점점 강해지던 어조는 나중엔 거의 협박조로 변하기도 한다. 하지만 그 효과는 장담할 수 없다. 좀처럼 없어지지 않는 경고문이 스스로 이를 증명하고 있지 않나.

경고를 예사로 무시하기는 외국인도 예외가 아니다. ‘禁止吸煙(금지흡연), 禁止飮食(금지음식) No Smoking, No Eating’이나 ‘침을 뱉지 마시오 No Spitting’ 같은 외국어 경고문은 외국 관광객이 많은 지역에서 흔하다. 오죽하면 붙여 놓았을까만, 단속 주체인 지자체는 언어소통과 외국인이라는 특성 때문에 단속이 어렵단다. 단속이 뒷받침되지 않는 무기력한 경고문이 겉모양만 요란한 셈이다.

서울 용산구에서 중식당을 운영하는 송모(68)씨는 흔한 금연 경고문 대신 ‘99세 미만은 금연’이라 적고 그림까지 직접 그려 붙였다. “예전엔 손님들이 담배를 물었다가도 이 그림을 보고 다시 집어 넣었죠. 무엇보다 서로 싫은 소리 안 해서 좋지 뭐” ‘아 다르고 어 다르다’더니, 강압적인 말투보다 훨씬 효과적인 방법은 따로 있나 보다.

화장실도 이용하고 다리도 좀 쉴 겸 길가의 한 커피전문점으로 들어서는데 출입문에 붙은 안내문이 눈에 들어왔다. ‘화장실 & 흡연실만 이용하시는 고객님 정중히 사양합니다’ 왠지 뜨끔하다. 커피 주문은 생략하고 시설만 이용하려던 얌체 고객으로서 왠지 딱 걸린 느낌이다. 그나마 정중한 어투와 귀여운 캐릭터 그림 덕분일까, 그다지 불쾌하지가 않다. 요샌 화장실 문에 잠금 장치 해 놓고 비밀번호는 영수증에 표시한다던데 이 정도면 양반 아닌가. “그래, 커피 한 잔 더 마시지 뭐…”

'임대 깔세' 안내문 넘쳐... 팍팍한 삶 대변

다시 거리로 나오니 굳게 닫힌 셔터 문마다 ‘임대 문의’가 흔하게 붙어 있다. ‘깔세 환영’도 적지 않다. 깔세는 집주인 입장에선 안정적인 수입을 기대하기 어려운 선납형 단기 임대 방식이다. 하지만 어쩌랴, 경기가 바닥을 기고 소규모 자영업자들은 하루가 멀다 하고 나가떨어지는 판에 가게자리를 마냥 놀릴 수 없는 노릇 아닌가. 바로 옆집 셔터 문에 붙은 경고문도 눈에 거슬린다. ‘샷시에 기대지 마시오!!!!!’ 셔터 문에 지친 몸 기대는 것마저 허용하지 않는 각박함은 도대체 어디서 온 걸까. 세상이 정말 그리 팍팍하기만 한 걸까.

친절, 배려의 마음 담긴 문구엔 절로 미소

서울 남대문 시장에 이르러 한 가로판매대 앞에 섰다. ‘길 잘 가르쳐 주는 집’이란 안내문이 붙어 있다. 누구든 길을 헤매다가도 이 안내문만 발견하면 일단 안심일 듯 싶다. 혹시 친절을 가장해 손님을 끌려는 호객용 아닐까, 주인 장점진(67)씨는 길을 잘 가르쳐 주는 건 맞지만 안내문을 써 붙인 건 자신이 아니라고 말했다. 3년 전 한 손님이 ‘길 가르쳐 주는 집’이라 써 붙인 위에 또 다른 손님이 ‘잘’을 덧붙였단다. “길 물어보는 사람이 하루에 50명도 넘어. 아무리 바빠도 이왕 하는 것 친절하게 가르쳐 줘야잖어. 어른들이 잘해야 젊은 사람들도 배우지”

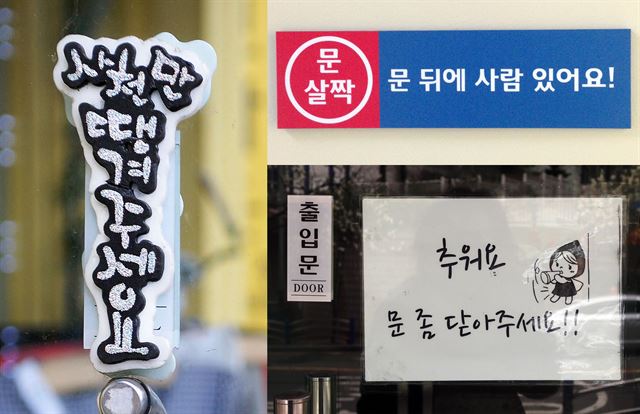

출입문 손잡이 위의 ‘당기세요’ 를 보면서 예사로 문을 밀어 여는 우리다. ‘미세요’를 ‘문 뒤에 사람 있어요’로 바꿔 놓는다고 해서 당장 배려 돋는 세상이 올 리 만무하다. 남을 배려하는 마음이 우선이고 표현은 그 다음이다. ‘길 잘 가르쳐 주는 집’처럼 친절이 만들어 낸 안내문이 또 다른 친절을 만들어 간다.

박서강기자 pindropper@hk.co.kr

류효진기자 jsknight@hk.cokr

그래픽=강준구기자 wldms4619@hk.co.kr

이명현 인턴기자(숙명여대 미디어학부4)

★지면으로 만나는 뷰엔

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0