10년 통산 타율 2할 4푼 7리

가장 오래 지킨 곳은 벤치

불규칙 바운드 공 얼굴로 막아

WP "야구의 갈망과 정신의 표본"

본인 성적부담 압박 이겨내고

익살로 선수들에게 신뢰 보내

시합에서 진 감독이 이렇게 말했다고 치자. “난 잘했는데, 애들이 형편없어서.(I managed Good, but Boys did they play Bad.)” 설사 그게 사실일지라도 좋은 감독이 할 말은 아니다. 그가 정말 ‘잘난’감독이라면, 선수들의 사기를 꺾고 팀워크를 해치고 팬들의 냉소와 비아냥이나 사기 딱 좋은 말일 것이다. 한편, 저렇게 노골적으로 말하진 않더라도 패전 팀 감독의 심중에 저런 생각이 아주 없지는 않을지 모른다. 또 그래서 자신의 속내가 은연 중에라도 드러날까 봐 조심하기 마련이다.

1964년 로키 브리지스는 미 프로야구 마이너리그 산호세 비스(Bees)팀 감독 데뷔전에서 진 뒤 인터뷰에서 저렇게 말했다. 하지만 그에게 쏟아진 건 팬들의 비난이 아니라 유쾌한 웃음과 응원이었고, 어떤 선수도 그를 미워하지 않았다. 그가 정말 잘 나서가 아니라 정말 ‘못 나서’였다. 그는 그렇게, 실패의 책임을 부하들에게 전가하는 리더들의 습관적 행태를 기분 잡치지 않게 조롱하면서 저 오래된 상투적 말의 의미를 전복시켰다.

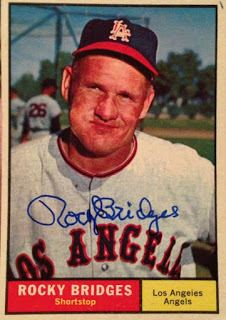

그가 얻고 또 선사한 웃음은, 메이저리그 선수로서 또 코치나 감독으로서, 야구를 통해 추구했던 궁극적인 가치였다. 스포츠 일러스트레이티드(SI) 지가 인정한 ‘미국 야구 역사상 최고의 익살꾼(the best stand-up comics), 로키 브리지스가 1월 28일 아이다호 주 코들레인의 한 호스피스 병동에서 별세했다. 향년 87세.

이브렛 라마 브리지스(Everette Lamar Bridges), 애칭 로키(Rocky) 브리지스. 그는 1951년 미국 메이저리그 브루클린 다저스에 입단해 61년 LA 에인절스에서 은퇴할 때까지 만 10년 동안 2,272타석 2할4푼7리의 타율을 기록했고, 통산 16개의 홈런을 쳤다. 현역시절 그는 내ㆍ외야와 1,2,3루 등 투ㆍ포수를 제외한 모든 포지션을 두루 거쳤지만, 그가 가장 오래 머문 자리는 ‘벤치’였다. 저 10년 동안 그는 무려 7개 팀을 전전했고, 전반기와 후반기를 다른 팀에서 뛴 적도 있었다. 64년 SI 인터뷰에서 그는 “나는 야구 인생을 슬럼프로 시작해서 내내 슬럼프에 머문 유일한 선수”라고 말했다. 안쓰럽게도 그의 말은 기록으로만 보자면 부인하기 힘든 사실이었다. 그러니 미국 프로야구 역사의 저 숱한 스타들 명단 속에서 그의 이름을 찾기란 쉽지 않다. 하지만 야구를 정말 사랑하는 이들 중에는 그를 메이저리그의 가장 ‘즐겁고 행복한’선수로 기억하는 이들도 적지 않다. 그는 “나는 늘 프로야구 메이저리그 선수가 되고 싶었다. 이제 선수 생활을 끝냈지만, 지금도 내가 선수였다는 생각만 하면 행복하다”고 말했다.

로키는 1927년 8월 7일 텍사스 레푸지오(Refugio)에서 태어나 캘리포니아 롱비치에서 고등학교를 다녔다. 스무 살이던 47년 마이너리그 산타 바바라에 입단하는데, 당시 그의 보수는 월 150달러였다. 로키는 그 계약을 “내 생애의 운명적 계약”이라고 표현했다.

그 해 그는 39경기에 출전해 1할8푼3리의 타율을 기록했다. 51년 메이저리그 브루클린 다저스에 입단한 직후 씹는 담배를 애용하기 시작한다. 그걸 하지 않으면 진짜 메이저리거가 되지 못한다는 한 팀 동료의 조언에 따른 거였다고 그는 말했다. 담배를 질겅질겅 씹어대는 그의 모습은 현역에서 은퇴한 뒤 메이저리그 코치와 마이너리그 감독 생활을 하는 내내 변하지 않았는데, 스포츠 칼럼니스트 해리 치들(Harry Cheadle)은 “오른쪽 볼이 불룩해지도록 담배를 씹으며 마치 나쁜 소식이라도 들은 듯한 표정을 짓곤 하던 그의 모습은(모습만큼은), 정말 그럴싸한 메이저리거였다”고 썼다. 각별한 애정이 담긴 치들의 글에는 이런 구절도 있다. “그의 얼굴은 콘크리트 블록 같은 머리에 앞니도 벌어져 여러 차례 공에 맞은 흔적이 역력했다.”(The Spokesman Review, 15. 1.29) 그는 어떤 불규칙 바운딩 볼도 글러브로 안되면 얼굴로라도 막아내려 했던 선수였다.

53년 그는 신시내티 레즈로 이적해 만 4년을 뛴다. 58년 워싱턴 세너터스, 59년 디트로이트 타이거스, 60년 클리블랜드 인디언스와 세인트루이스 카디널스, 61년 LA 에인절스. 저 많은 팀들을 거친 까닭은 물론 그가 팀 성적에 별 도움을 주지 못했기 때문이었다. 하지만 그는 넉넉한 웃음으로 팀 분위기를 고양시켰고, 어떤 포지션이든 맡기면 흔쾌히 응했다. ‘The American Spectator’는 “로키는 마지막 이닝에 수비수로 교체 투입되기도 했고, 대주자로 뛰기도 했고, 드물게 대타자로 기용되기도 했다. 한 이닝만 뛴 적도 있고, 3루수였다가 경기 도중 외야수로 옮긴 적도 있다. 하지만 그는 늘 즐겁게 그 역할들을 수행했는데, 비록 ‘대역(understudy)’일지라도 경기에 참여한다는 사실 자체를 대단한 특권으로 여겼다”고 썼다. 현역시절 내내 그는 만능 내야수로 통했다. 물론 그게 뛰어난 선수였다는 의미는 아니다.

신시내티(Cincinnati)에 4년을 머문 이례적인 기록을 두고 그는 “팀 이름의 철자를 외우는 데 그렇게 오래 걸렸기 때문”이라고 말했다. 당연히 그의 등 넘버도 그의 표현에 따르면 ‘빙고 게임의 숫자판’보다 많았다. 그는 자신이 하도 옮겨 다녀서 “아내가 그에게 편지를 쓰려면 야구위원회에 내 소속 팀이 어딘지 문의해야 했을 정도였다”고 농담하기도 했다.

58년 워싱턴 세너터스에서 그는 현역 시절을 통틀어 가장 높은 3할7리의 타율을 기록, 생애 처음이자 마지막으로 올스타 팀에 선발된다. 그가 선수로 누린 가장 화려한 순간이었다. 그는 올스타전 내내 벤치에 머물렀다. 52년 브루클린 다저스가 월드시리즈에 진출했을 때에도 경기에 뛰지 못했다. 85년 LA타임스 인터뷰에서 그는 올스타전 당시를 이렇게 회고 했다. “비록 경기에 나서지는 못했지만, 나는 미키 맨틀, 테드 윌리엄스, 요기 베라 등(프로야구 명예의 전당의 기라성 같은 선수들)과 함께 벤치에 앉아 있었다. 나는 그들에게 어떻게 앉으면 편한지 가르쳐주었다”고 말했다. 그는 또 “나는 그 멋진 경기를 돈을 받으면서 구경했고, 내 자리는 누구보다 좋은 자리였다”고도 말했다.

58년 후반기 시즌에서 타석에 섰다가 타이거스의 투수(프랭크 래리)가 던진 공에 얼굴을 맞아 턱뼈가 부러지는 부상을 입는다. 그는 “턱 모양이 이상해지면서 더 이상 하품을 감추면서 말하기가 힘들어졌다”고 너스레를 떨기도 했다. 워싱턴 포스트의 스포츠 칼럼니스트 매트 슈들(Matt Schudel)은 워싱턴 세너터스에 고작 1년 머문 그를 워싱턴 유니폼을 입은 선수 가운데 가장 인기 있었던 선수 중 하나라고 소개하며 “로키는 야구의 활기(hustle)와 갈망(desire), 그리고 정신(spirit)의 표본이었다”고 부고기사에 썼다.

선수로서 그가 받은 최고 연봉은 1만2,500달러였다. 오프시즌에는 난로 청소, 세제 공장이나 공사장 인부 등으로 일하며 생활비를 벌었다. 58년 한 인터뷰에서 그는 “겨울이면 롱비치의 배관 공사장에서 착암드릴로 굴착작업을 하곤 했다. 시간당 2.81달러를 받으며 일하는 게 썩 자랑스러운 일도 아니고 솔직히 그 일을 좋아했다고 말하지도 못하겠다. 하지만 어쩌겠나. 당시 내겐 그 일을 싫어할 만한 여유가 없었다”고 말했다.

61년 1월 LA 에인절스는 그를 자유계약 선수로 방출한다. 사실상 은퇴 권유였다. 그해 SI 인터뷰에서 그는 이렇게 말했다. “내 기록이 아직 (야구왕)베이브 루스에게는 미치지 못하지만, 사실 내가 좀 아팠다(역시 상투적 핑계를 뒤집은 유머). 내 야구인생이 썩 드라마틱하지 않은 것도 맞다. 병원에 입원해 있는 어떤 아이도 (베이브 루스에게 했듯이)내게 자신을 위해 홈런을 쳐달라고 부탁한 적 없고, 나도 내 아들의 생일을 축하하는 의미로 홈런을 치겠다고 약속한 적도 없다. 내 아내가 쇼크 받을 얘기지만, (비록 생애 통산 16개에 불과하지만) 나는 나 자신을 위해 홈런을 쳤다.”

62년 로키는 에인절스의 3루 베이스코치를 시작으로 에인절스 2군, 자이언츠 샌디에이고 파드레스, 피츠버그 파이어레이츠 등 마이너리그 팀 감독 생활을 시작했다. 89년 은퇴할 때까지 그는 1,300여 경기를 이기고 1,358 경기를 졌다.(승률 4할8푼9리.)

시즌이 시작될 때마다 그는 선수들에게 경기를 즐기라고 말했다. “심판들도 늘 시작할 때 말하잖아. ‘Play ball’이라고. 그렇지?” ‘Spokesman Review’는 그의 부고 기사에서 피닉스 감독 시절 선수였던 케이시 파슨스라는 이의 말을 인용했다. “그는 선수에게 직접적으로 부담을 주는 법이 없었고, 진정시키는 데 탁월한 능력이 있었다. 나는 스스로 더 큰 압박감을 느끼곤 했다.” 하지만 로키 휘하의 피닉스 팀 피처였고, 훗날 메이저리그 피닉스와 샌프란시스코에서 활약한 그렉 민턴은 야구 저널 ‘Futility Infielder Blog’의 제이 재프와의 인터뷰에서 조금 다른 일화를 소개했다. 민턴이 한 경기에 선발로 출전했다가 1회에 무려 7개의 안타를 맞은 직후였다. “감독이 마운드로 오더니 내게 공을 줘보라고 하더군요. 그는 잠시 공을 살펴 보더니 이렇게 말했어요. ‘젠장, 공은 아직 멀쩡하네.(Dang thing is still round.)’그리곤 다시 덕아웃으로 나가버리더군요.” 또 한 번은, 그 날도 경기가 영 안 풀리던 날이었는데, 로키가 마운드로 와서는 민턴을 빤히 보며 슬며시 팔짱을 끼더니 이렇게 말했다고 한다.

- 무니(민턴의 애칭), 내 어깨 너머를 한 번 봐봐.

- 락(로키의 애칭), 아무 것도 안 보이는데요.

- 맞아. 너 밖에 없어.

이어 던질 투수가 아무도 몸을 풀고 있지 않다는 말을, 그러니 죽이 되든 밥이 되든 끝까지 마운드를 책임지라는 말을, 한 마디로 믿는다는 말을 그는 그렇게 했던 거였다.

지난 해 텍사스 레인저스 감독에 취임한 제프 베니스터의 코치 초년시절 멘토가 로키였다. 베니스트는 레인저스 블로그 ‘The Newberg Report’인터뷰에서 자신의 생애를 통틀어 가장 큰 영향을 준 사람으로 로키를 꼽으며 그가 자신에게 해준 말을 이렇게 옮겼다. “묵묵히 뒤에 앉아 선수들이 마음껏 경기하게 하고 지켜만 봐라. 네 신뢰와 열정을 그들에게 전해주기만 하면 된다. 덕아웃에 앉아 고함을 치는 게 네 역할이 아니다.”

은퇴 후 그는 가족이 있던 아이다호의 코들레인에 정착했다. 그는 “여기 사람들은 내가 누군지 잘 모르니까 내가 얼마나 대단한 메이저리거였는지 뻥을 좀 쳐도 된다”고 말했다.(LA타임스)

그는 실제로 대단한 야구인이었다. 아들 랜스는 “아버지는 ‘평범한 이들도 적어도 세 가지쯤은 다른 이들보다 잘 하는 게 있다. 내 경우 그건 나무에 불 피우기와 모텔 방 떠돌기, 그리고 야구팀 감독이었다’고 말하곤 했다”고 말했다. 그가 가장 잘 한 것은 야구를 즐기는 거였다. 농담 역시 야구를 즐기는 한 방식이었을 뿐이었다. 그는 “나는 미국 국가(國歌)가 싫다. 그걸 들은 날은 언제나 늘 나쁜 날이었다”는 말을 한 적도 있는데, 그 말은 물론 선수로서나 감독으로서나 경기장에 섰던 수많은 날들의 보잘 것 없는 성과를 두고 한 말일 테지만, 그를 아는 이라면 저 농담을 완전히 뒤집어 들을 수 있었을 것이다.

“나는 잘 했는데, 선수들이 형편 없었다”는 말도 그런 의미였다. 메이저리그 투수 출신으로 포 볼(Ball Four라는 야구사를 쓰기도 했던 짐 버턴(Jim Bouton) 은 자신이 듣고 겪은 메이저리그의 흥미로운 이야기들을 묶어 74년 펴낸 책 제목을 로키의 저 말- I managed Good, but Boys did they play Bad-에서 따 썼다. 그는 선수시절 여러 팀을 떠도는 동안 로키의 숱한 일화를 들을 수 있었다고, 단 한 번도 그를 실제로 만난 적 없지만 자신이 가장 좋아하는 감독이 바로 그라고 저 책에 썼다. 버튼은 LA타임스 인터뷰에서 이렇게 말했다. “로키가 위대한 감독인 이유는 야구는 즐거워야 한다는 사실을 누구보다 잘 이해하고 있었기 때문이다.”

최윤필기자 proose@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0