1970년대 대학의 공기는 자유로웠다. 학기초 두어 번 출석을 부르긴 했지만,‘출석 점수’를 매기자는 게 아니었다. 누가 누구인지 알아 보려는, 교수와 학생의 기초적 소통 절차였다. 중요한 강의에 앞서 미리 “다음 시간에는 되도록 빠지지 말라”던 교수도 있었다. 그 또한 강요가 아닌 권고였다. 학기 내내 서너 번만 강의를 듣고도 학점을 딴 과목이 적지 않았다. 시험 대부분이 논술형이어서 외운 지식 조각의 양이 아니라 자신의 생각으로 얼마나 매끄럽고 단단하게 그 조각들을 이어 붙이느냐가 중요했다.

▦ 꼭 장학금을 받아야 할 사람을 빼고는 평점에 집착하는 학생도 드물었다. 기업이 신입사원 채용 조건으로 특별히 높은 평점을 내세우지도 않았고, 고시를 비롯한 공무원 시험이나 언론사 시험은 대학 평점과 무관했다. 그러니 중간고사나 기말고사를 앞두고는 글씨가 깔끔한 친구의 공책이 복사돼 타과에까지 돌아다녔다. 시험도 교재와 사전 등을 펼쳐볼 수 있는 ‘오픈 북(Open Book)’, 조교가 시험지만 나눠주고 나갔다가 나중에 시험지를 거둬가기만 하는 ‘자율감독’등 다양한 형태가 있었다.

▦ 요즘의 대학 분위기는 딴판이다. 교수의 강의에 대해 토를 달거나 자신의 다른 생각을 내밀지 않는다. 강의 내용을 외우기에 바빠 다른 책을 읽을 시간이 없다. 친구들끼리의 진지한 토론도 없다. 출석 점수가 20%나 되어 악착같이 강의를 듣다 보니, 아르바이트나 데이트 기회도 줄었다. 친구끼리도 쉽사리 공책을 빌려주지 않는다. 상대평가제 아래 오직 성적에 목을 맨다. 시험감독도 엄격하다. 대학생이 중고생보다 더 판에 박혔다는 말이 나올 만하다.

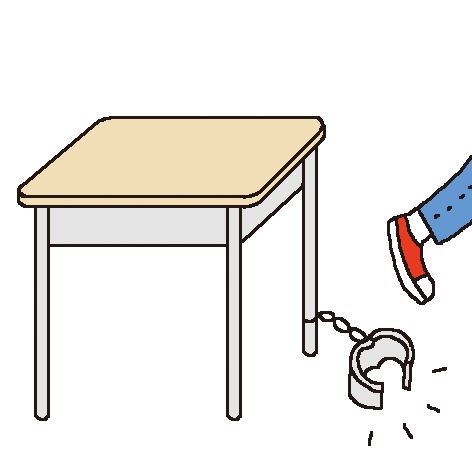

▦ 어제 취임한 염재호 고려대 총장이 ‘3무(無) 정책’을 약속했다. 출석부와 상대평가, 시험감독 등 세 가지를 없애 대학에서 자유혼을 되살려야 창의적 사고와 문제해결 능력이 뛰어난 학생을 키워낼 수 있다는 게 사석에서 확인한 그의 생각이다. 대학은 취업학원이 아니라는 이상론은 물론 ‘스펙’의 낮은 현실적 위력에 비추어 쉬이 고개가 끄덕여진다. 다만 그가 깨뜨리려는 대학현실이 중등교육과 대학교육을 구분하지 못하는 교육부의 눈먼 정책, 나아가 사회적 난제인 청년실업과 맞물린 문제라는 점에서 ‘3무 실험’의 성패를 점치기는 아직 이르다.

황영식 논설실장 yshwang@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0