1933년 4월 12일 독일 남부 바이에른주 뮌헨에서 16㎞ 가량 떨어진 프리틀바흐 지역의 작은 마을 다하우에서 총성이 울렸다. 아돌프 히틀러가 총리로 임명된 지 수주 후인 3월 하순 완공된 ‘다하우 강제수용소’에서 유대인 4명이 사망한 것. 사건 발생 연락을 받고 현장으로 출동한 프리틀바흐 지역 담당 검사 조셉 하르팅거는 뭔가 끔찍한 일이 벌어졌음을 직감했다. 녹색계열 정복을 입은 연방 경찰은 없고, 대신 나치의 준군사조직인 나치친위대(SS) 제복을 입은 사람들이 있었기 때문이다. 행정부와 공무원, 사법부에 이미 나치 정보원이 상당히 침투했다. 그는 이런 사실을 알면서도 나치와 힘겨운 싸움에 나선다.

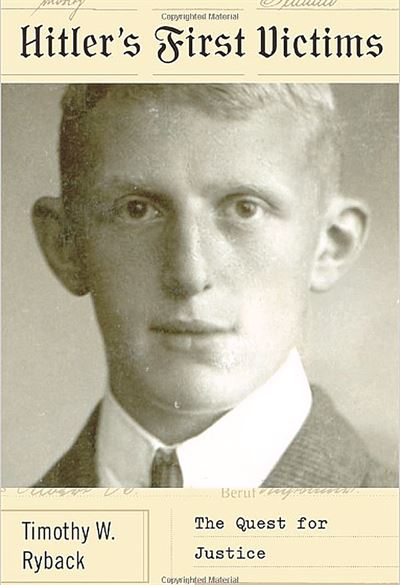

히틀러 연구에 천착해 온 미국 역사학자 티모시 라이백이 최근 펴낸 ‘히틀러의 첫 희생자(Hitler’s First Victims)’는 화장시설과 가스실을 갖춘 나치 최초의 강제수용소인 다하우강제수용소가 1933년 6월 공식 개소 전에 발생한 유대인 사망사건과 집념을 갖고 이 사건을 조사한 하르팅거 검사를 조명한 책이다.

나치가 접수한 수용소는 사건 조사에 철저히 비협조적이었다. 하르팅거 검사가 이 사건을 상부에 보고했을 때 검찰도 “나치는 이런 일을 하지는 않는다”며 조사를 서둘러 끝냈다. 그래서 뉴욕타임스는 4월 23일 “나치가 도망치던 수감자를 총으로 쏴 사망케 했다”고 오보했다.

하르팅거 검사가 법의학 조사관과 함께 직접 시신을 살펴보니 이들은 근거리에서 총을 맞은 게 확실했다. 또 모두 나치에 반대했던 유대인이란 사실도 확인했다. 온갖 외압에 막혔던 그는 6월 1일 수용소장과 나치친위대원 3명을 기소했다. 나치 권력에 정면으로 덤빈, 대담한 결정이었다. 나치의 폭력성을 잘 알았고 있는 하르팅거 검사는 불길한 앞날을 예감한 듯, 이날 밤 아내에게 “내가 스스로에게 사형을 선고했다”고 말했다.

하지만 기소장은 다하우수용소 소장이 물러날 정도로 반향을 일으켰다. 유대인들의 죽음은 재조명됐고, 하르팅거도 기적적으로 살아났다. 나치는 하르팅거를 제거하는 게 부담스러워지자 대신 다른 지역으로 전보 조치했다.

하르팅거 검사가 사망하기 직전인 1984년에 쓴 40쪽 분량의 미공개 회고록에는 당시 위험을 무릅쓴 솔직한 심정이 담겼다. 그는 정권을 잡은 지 몇 개월밖에 안 된 나치가 여전히 국제 여론에 민감하다는 사실을 파악하고 있었다. 유대인 4명 살인 사건을 기소한 것도 다하우 수용소의 만행을 공개적으로 노출시키려는 의도적 행위였다. 또 나치친위대원을 수용소에서 쫓아내고, 대신 훈련된 경찰과 군인이 적법하게 구금하고, 수감자들을 다루도록 정부를 우회적으로 압박하려는 목적도 있었다. 겉으로는 비현실적으로 보여도, 하르팅거는 정부 내 핵심 의사결정자를 이해했고, 이들이 서로를 견제하도록 유도한 것이다.

그는 회고록에서 “의도한 대로 일이 진행됐지만, 좋은 의도가 확산되지는 못했다”고 썼다. 기소장이 나치 관료들에게 막혀, 결국 책상서랍에 처박힌 채 잊혀진 것이다. 미국은 제2차 세계대전 후 기소장을 발견했고, 독일 검찰에 넘겨진 기소장은 생존한 가해자들의 유죄를 증명하는데 사용됐다.

저자는 다른 강제수용소의 원형이 된 다하우수용소 개소 두 달 만에 발생한 유대인 4명의 사망사건을 히틀러가 유대인 학살을 시작한 시점으로 본다. 그리고 이때 역사가 바뀌었을 수 있었다며 아쉬워했다. 그는 “한 사람이 홀로코스트를 막을 수는 없었다는 사실은 자명하나 하르팅거처럼 개인적으로라도 나치의 만행을 적극적으로 알리려는 용감한 독일 사람이 더 많았더라면 역사가 달라질 수 있지 않을까 생각한다”고 적었다.

박민식기자 bemyself@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0