고2 때였다. 같은 반의 한 친구가 쉬는 시간마다 책을 꺼내 읽고 있었다. 의무감에서 교과서와 학습서를 뒤척이는 것 말고 그 친구가 따로 책 읽는 것을 보지 못했기 때문에 여러모로 의아하고 궁금했다. 그런 시선을 느꼈는지 그 친구가 며칠 뒤 그 책을 던지듯 건넸다. 거기에는 ‘너 같이 나약하고 편한 녀석이 이 책에 나오는 이런 세상을 알기나 할까’라는 일종의 무시가 더해져 있었다.

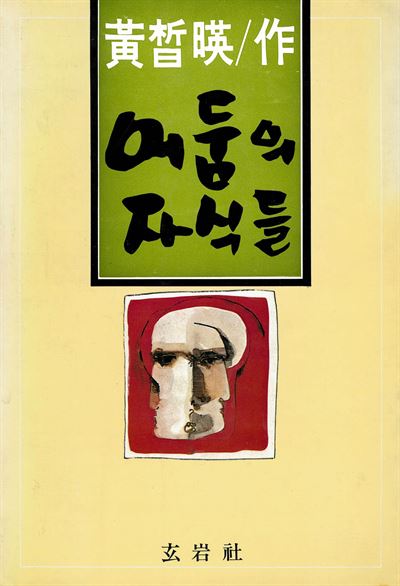

‘어둠의 자식들’은 작가 황석영이 이동철이라는 인물의 구술을 받아 그와 주변 사람의 삶을 기록한 책이다. 첫 문장부터 도발적이고 자극적이어서 점잔이나 격식 따위와는 거리가 멀다. 주인공 이동철은 동두천 기지촌에서 태어나 그곳에서 어린 시절을 보내다가 어머니와 함께 서울로 올라왔다. 그는 가난하고 험한 곳에서 살며 저마다 사연이 있는 이들과 어울렸다. 삶의 조건이 그렇듯 그가 만난 사람들의 삶 또한 대체로 거칠고 황폐했으며 그 때문에 그들은 늘 크고 작은 사건에 연루됐다.

이 책에서 처음 눈에 들어온 것은 바로 그 뒷골목 사람들이 일으키는 활극 같은 사건과 믿을 수 없는 사연, 그곳 사람들이 주고받는 은어 같은 것이었다. 그것은 거친 세상을 동경하는 좀생이 고교생 독자의 호기심을 충족하기에 딱 알맞았다. 하지만 책장을 넘길수록 뭔가 다른 느낌이 들었다. 사회 문제와 삶의 방식 등에 대한 비판적 인식이 부족했기 때문에 그 느낌이 무엇인지 그때는 정확하게 알지 못했다.

‘어둠의 자식들’이 말하는 것은 2년 뒤 책을 다시 읽었을 때에야 비로소 알게 됐다. 어두운 세계에서 사는 밑바닥 인생이지만 그들이 얼마나 발버둥치는지, 얼마나 악착스럽게 버티는지가 눈에 들어왔다. 뒷골목을 배회하고 있어도 그들 또한 밝은 세상에서 사람답게 살고픈 열망을 가슴에 품고 있다는 것도 알았다. 그러면서 이 사회에 존재하는 다양한 삶과 다양한 생존 욕구, 그리고 불평등 문제 등을 생각하게 됐다. ‘어둠의 자식들’은 그런 점에서 상업성과 사회성을 잘 결합시킨 책이다. 파릇파릇한 젊은 황석영이 책 뒤 표지에 “문예 많이 해처먹어라”고 쓴 글 또한 잊혀지지 않는다.

책의 내용을 구술한 이동철의 실제 이름은 이철용이다. 그는 13대 국회의원이 돼 의정 활동을 열심히 했으며 지금은 역술인으로 변신해있다. 책에 나오는 또 다른 인물 공병수 목사의 실제 모델은 3년 전 작고한 허병섭 목사다. 책에서 그는 야생마 같은 이동철을 감화시키고 가난한 사람들의 처지를 누구보다 잘 이해한다. 그래서 이철용은 허병섭 목사가 세상을 떠난 뒤 “책상 운동을 거부하고 빈민 현장 운동을 실천한 유일무이한 성직자”라며 “죽는 날까지 변치 않고 민중과 더불어 살았으니 그는 이 시대에 살아있는 예수였다”고 회상했다. 허병섭 목사는 빈민운동을 하다가 나중에는 목사 직을 팽개치고 아예 미장이로 나섰다. 살던 집이 너무 낡아 집 수리를 맡기기로 하고 허 목사를 만난 적이 있는데 그의 얼굴이나 외관에서 목사의 티라고는 손톱만큼도 찾을 수 없어서 놀랐던 기억이, 이 글을 쓰다 보니 새삼 떠오른다. 박광희 문화부장 khpark@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0