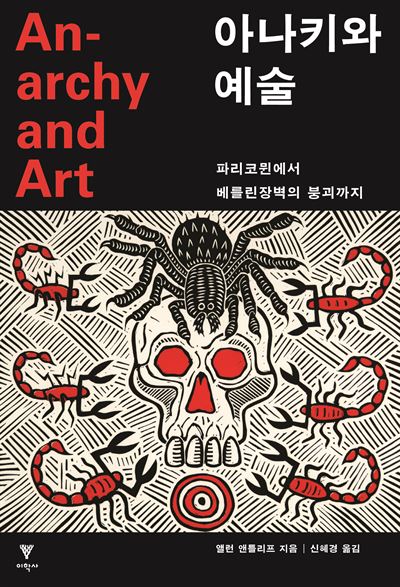

아나키와 예술

앨런 앤틀리프 지음?신혜경 옮김

이학사 발행/ 297쪽/1만8,000원

19세기 말 프랑스 화가들을 주축으로 한 신인상주의의 특징은 점묘법이다. 물감을 혼합해 붓에 묻혀 캔버스에 그려 나가는 기존의 방식과 달리, 이들은 오직 순색만을 붓에 묻혀 캔버스 위에 작은 점을 찍어나가는 방식으로 대상을 표현했다. 그렇게 해서 얻는 효과에 대해선 흔히 ‘순색의 물감이 (원거리를 거쳐) 망막에서 혼합돼 그 색채 대비를 더욱 선명히 하는 것’으로 요약된다. 신인상주의자들은 과학이 정서를 끌어낼 수 있다고 굳게 믿었고 그 믿음의 충실한 전도자였다는 것이다. 그러나 폴 시냑과 조르주 쇠라와 카미유 피사로를 비롯한 당대의 젊은 예술가들이 과연 이 ‘신 기법’의 참신함에 매혹돼 삶을 바쳤을까. ‘망막의 혼합’이 그렇게 많은 이들을 ‘~주의자’로 만들기에 충분한 단어일까.

신인상주의자라는 용어를 만든 이는 아나키스트 미술 평론가 펠릭스 페네옹이다. 당시 프랑스 파리에서는 산업자본주의의 폭발적인 팽창, 그에 따른 장인과 소작농의 급격한 몰락이 이뤄지고 있었다. 이를 배경으로 탄생한 신인상주의자들은 과학적 채색을 한다는 것 외에 주요한 공통점을 지니고 있었는데, 바로 아나키스트를 자처했다는 것이다. 이들은 산업화로 인한 부의 쏠림 현상과 고통에 찬 노동자들을 주목하며, 신흥 자본주의가 사회의 자연스런 조화를 망가뜨리고 있다고 강력히 비판했다. 신인상주의자들의 캔버스 위에 찍힌 낱낱의 색채들은 단 한 명의 인간도 인간 위에 있어서는 안 된다는 아나키스트들의 주장과 겹친다. 각각의 점은 그 자체로 완전히 자유로운 개체이면서 멀리서 보면 서로 섞이는 듯한 착시를 일으키며 완전한 조화를 이룬다. “자유 속의 조화”. 신인상주의자들이 투신했던 것은 회화의 신기법이 아니라, 모든 이들이 자유를 누리며 공존할 수 있는 유토피아의 도래였다.

역사 속 아나키즘과 예술의 관계를 추적한 ‘아나키와 예술’이 출간됐다. 행동주의 예술 비평가 앨런 앤틀리프가 1860년대부터 20세기 후반까지 어떤 예술가가 어떤 과정을 통해 아나키즘에 매혹되고 그것을 예술적 생산 과정에서 어떻게 풀어냈는지를 탐구했다. 그 동안 아나키스트 예술가의 개별 사상과 작업물을 살피는 시도는 많았지만, 시대별 예술 사조에 아나키즘이 어떻게 개입했는지를 집중 조명하는 연구는 흔치 않았다.

저자는 파리코뮌, 산업혁명, 1ㆍ2차 세계대전, 러시아 혁명, 매카시즘, 베를린 장벽의 붕괴까지 각 시대 주요한 ‘반역’의 현장마다 그림자처럼 도사리고 있는 아나키즘을 포착한다. 캔버스 위에, 거리의 너덜너덜한 포스터 속에, 펑크록 음악 속에 숨어 당대의 권위를 모욕하고 조롱하는 아나키즘의 다양한 양태를 지켜보는 것은, 정치 성향과 무관하게 영혼 깊숙한 쾌감을 선사한다. 그것은 상을 엎는 순간의 호전적 짜릿함이기도 하고, 인간에 대한 인간의 군림을 거부하는 고매한 정신이기도 하다. 무엇보다 정치 형식의 일종이 아닌 ‘거부의 순간’으로서의 아나키즘은 지금도 현재진행형이라는 데 이 책의 가장 큰 의미가 있다. 황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0