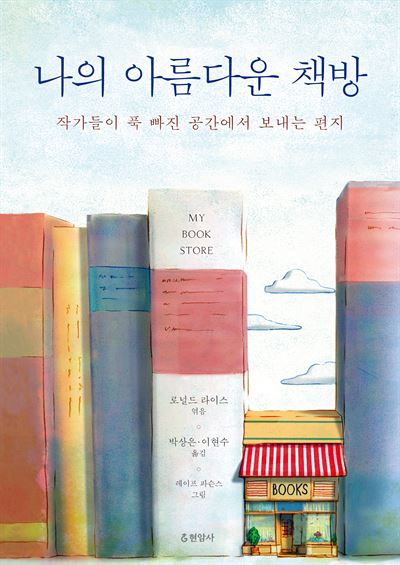

로널드 라이스 엮음ㆍ박상은 이현수 옮김ㆍ레이프 파슨스 그림

현암사ㆍ524쪽ㆍ2만원

삐걱거리는 바닥소리와 함께

고서ㆍ절판본에 파묻힐 수 있는 곳

주인의 안목과 자부심으로

수십년 세월 건재한 공간

서점은 세상에서 오롯이 혼자일 수 있는 몇 안 되는 공간이다. 이왕이면 동네의 허름한 책방이 좋겠다. 눈부신 조명 아래 번듯하게 책이 도열한 대형 서점이 아닌, 질리지 않는 종이 냄새를 맡으며 책 속에 파묻혀 빠져들 수 있는 그런 곳. 기왕이면 말이 통하는 벗 하나 만나 지성을 나눌 수 있다면 부러울 게 없겠다. 그래서 영화들이 이 낭만적인 장소를 놓치지 않았나 보다. ‘비포 선셋’도, ‘노팅 힐’도 모두 오래된 책방에서 사랑이 시작됐다.

책방을 가장 좋아할 만한 이들은 작가들일 게 분명하다. ‘롱 그레이 라인’ ‘여명의 군대’를 쓴 릭 앳킨스에게 서점은 의식, 즉 세리모니의 장소였다. 첫 책을 탈고하는 인생의 커다란 마침표이자 시작점을 찍은 날, 그는 미국 워싱턴의 작은 서점 폴리틱스앤드프로즈 북스토어를 떠올렸다. 책상을 박차고 일어나 스니커즈를 신고 나선 그가 자신도 모르게 들어선 곳이다.

책을 막 생산해 낸 작가가, 소진된 에너지를 다른 책에서 받으려는 본능인 것일까. 비슷한 업을 지닌 다른 작가들과의 교감을 무의식적으로 바랐던 것일까. 이 의식은 그가 책을 마칠 때 마다 반복됐다. 그는 “책 진열대를 둘러보는 것이 마지막 페이지에 ‘끝’을 치는 것과 똑같았다”고 말했다.

‘자이툰’으로 미국 도서상을 받은 작가 데이브 에거스가 아끼는 서점은 샌프란시스코의 그린애플북스다. 100년이 넘은 건물의 삐걱거리는 바닥 소리, 문고판과 햇빛 냄새, 잉크와 가죽 신발의 냄새가 이 서점의 사랑스러운 면면이다. 에거스는 이것을 “세월의 냄새”라고 표현했다. 주인장의 순수함도 그를 사로잡았다. 이 서점은 1967년 전직 군인 리처드 사보이가 신용조합에서 빌린 돈으로 점포를 차린 게 시작이다. 해가 갈수록 성장해 20평이던 서점은 240평이 됐다. 주인장은 서점을 함께 키운 열매를 직원들과 나눴다. 서점의 운영권을 자신과 함께 일해온 직원 셋과 공동 소유한 것이다. 에거스는 “이들은 자신들이 운영하는 서점을 알고, 고객을 알고, 말할 것도 없이 책에 대해 잘 안다”며 “세상에서 이들보다 더 순수한 책방 주인은 없다고 자신 있게 말할 수 있다”고 썼다.

작은 서점의 가장 큰 장점은 책방 주인의 안목을 믿고 선택할 수 있다는 것이다. 샌타바버라의 초서북스도 그 중 하나다. 작가 피코 아이어는 이 서점의 ‘직원들이 뽑은 책’ 코너를 자랑한다. “아주 오래된 책, 이미 절판된 책, 다른 체인 서점이라면 이미 오래 전에 폐지로 만들었거나 떨이로 팔아버렸을 책들”도 찾아볼 수 있다. 책방 주인의 식견이 끌어다 놓은 귀한 책들이다. 아이어는 “이곳의 친절한 직원은 멀리 런던에 사는 대녀(가톨릭에서 후견을 약속한 딸)의 열세 살짜리 오빠에게 꼭 맞는 책을 골라주고 아주 작은 문고판도 선물용으로 포장해준다”고 말한다.

아이어가 10대부터 35년 간 다닌 이 서점에는 그의 삶과 사람들, 그 둘이 얽힌 이야기가 깃들어있다. 아이어는 초서북스를 “나의 성역이고 부적이며 영적, 사회적, 문학적 고향이자 영감이 되어온 ‘나의 서점’”이라고 일컬었다.

어디든 배송해주고 거기다 싸기까지 한 온라인 서점이 판치는 시대에 고집스런 독립서점이 살아남는 건 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 미국 전역의 독립서점들이 수십 년 세월을 굳건히 버틴 비결 중 하나는 주인장의 안목, 그리고 그에 근거한 자부심이다. 소설가인 아서 넬스시안은 뉴욕의 세인트마크북숍을 ‘인터넷이 없던 시절의 인터넷’이라고 칭한다. 그리고 그 명성은 지금도 마찬가지다. 넬스시안은 “이곳은 여전히 최고의 책과 저널을 보유하고 있으며 오프라인 서점의 미래가 불확실한 시대에 인터넷의 취약점을 명확하게 보여준다”고 자부한다. “지역 문학 저널의 편집자들이 최신호를 한아름 들고 서점에 찾아와 트위드 재킷을 입은 문학계의 편집자들과 어깨를 나란히 하고 고객이 잘 모르는 소설을 집어 들고 몇 페이지를 읽은 뒤 평생 열렬한 독자가 되는, 그런 방식으로 승부를 보는 곳이다.”

‘나의 아름다운 책방’에는 미국 작가 84명이 사랑하는 서점 얘기들이 속살거린다. 자신의 지혜를 키운 텃밭, 삶의 여정 속 깊숙이 자리 한 동반자인 서점에서 출판 낭송회를 하는 게 꿈이었다고 너도나도 말한다. 그런 서점들이 아직도 건재하다는 것이기도 하니 부러운 일이다.

김지은기자 luna@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0