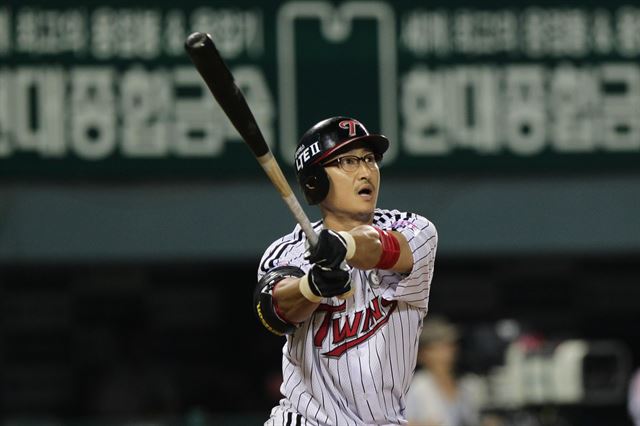

LG 박용택(35)은 욕심이 많다. 휘문고와 고려대 시절부터 ‘난다 긴다’했으나 프로 입단 후에도 끊임없이 자신을 채찍질해가며 매 시즌 성적을 업그레이드하고 있다. 그런 노력 덕분에 박용택은 2009년 3할7푼2리의 고타율로 타격왕에 올랐고, 2005년엔 도루왕(43개)도 거머쥐었다. 타격과 도루 타이틀을 함께 보유한 선수는 프로야구 통산 이종범(한화 코치)과 박용택 뿐이다. 박용택은 데뷔 10년차를 맞을 무렵 꼭 이루고 싶은 목표가 있었다. 통산 타율 3할이다. 은퇴 후에도 ‘3할 타자’로 불리는 상징적인 지표다. 박용택은 2009년을 기점으로 매 시즌 3할을 치고 있지만 2008년까지 타율이 3할을 밑돌아 통산 3할로 가는 길은 멀어 보였다. 그러나 지난 8월, 데뷔 13년 만에 마침내 통산 3할에 올라섰고, 8일 현재 3할1리를 기록 중이다. 팀 내 리딩히터 3할4푼1리의 출중한 타율 덕이다. 영원한 3할 타자로 남기 위해서는 은퇴 시점까지 꾸준히 타율 관리를 하는 것이 관건이지만 그간 입증한 박용택의 집념이라면 지킬 가능성이 높다.

아울러 기적과 같은 팀의 4강행도 그가 앞장서고 있다. 7일 잠실 삼성전에서 박용택은 3-5로 뒤진 8회말 1사 1ㆍ3루에서 천금 같은 추격의 적시타를 때렸다. 동점타를 친 이병규(7번)와 결승타의 이진영이 스포트라이트를 받았지만 사실상 흐름을 이어가는 결정적인 한 방은 박용택의 안타였다. 무사 1ㆍ3루에서 대타로 나간 스나이더가 허무하게 파울 플라이로 물러난 후 타석에 선 박용택은 볼카운트 투 스트라이크로 몰렸다. 그러나 성급하게 승부구를 던진 삼성 차우찬의 3구째를 놓치지 않고 밀어 쳐 3루 주자를 홈으로 불러들였다. 만약 박용택이 삼진이나 범타로 물러났다면 2사 후에 나설 후속타자의 중압감은 훨씬 커 역전승은 이루어지지 않았을 공산이 크다. 성환희기자 hhsung@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0