글리벡 등장 이후 수십종 난립… 옥석 가려야

짧은 기간 생명 연장 "효과 있다" "없다" 전문가 논란

약값 한 달에 수백만원… 건보 적용 여부 명확한 기준 없어

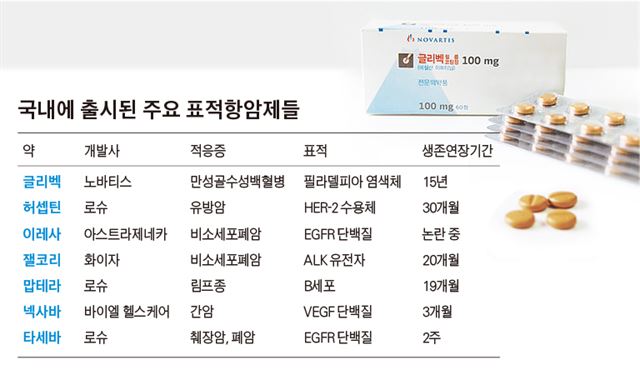

최초의 표적항암제 글리벡이 등장한 지 올해로 15년이 됐다. 1999년 개발된 글리벡은 지금까지도 가장 성공적인 표적항암제로 꼽힌다. 글리벡 이후 표적항암제가 암 치료의 혁신 모델로 떠오르면서 유명 제약사들이 앞다퉈 내놓으며 현재 표적항암제를 표방하는 약은 수십종에 이른다. 국내엔 10여종이 출시돼 있다. ‘표적항암제=꿈의 암 치료제’라는 등식이 흔들리고 있다. 이제는 옥석을 가릴 때다.

표적항암제는 암과의 인과관계가 밝혀진 표적(유전자, 단백질 등)에 작용하는 방식으로 암세포만을 골라 공격하는 약이다. 정상세포에까지 독성을 미쳐 머리가 빠지고 백혈구가 감소하는 부작용을 낳는 일반 항암제에 비하면 굉장한 혁신이다. 의료계에서는 글리벡(만성골수성백혈병)과 허셉틴(유방암), 맙테라(림프종) 등은 성공적인 표적항암제로 꼽는다.

그러나 표적항암제가 점점 늘면서 표적과 암과의 인과관계가 불명확한 경우가 보고되기 시작했다. 가령 암세포가 증식을 위해 새로운 혈관을 만드는 걸 억제하는 표적항암제 아바스틴은 미국 식품의약국에서 유방암 환자에게 사용하도록 허가를 받았다가 뒤늦게 취소됐다. 추적 연구로 항암 효과는 떨어지고 부작용은 크다는 결론이 나왔기 때문이다.

전문의들 사이에서 의견이 엇갈리는 표적항암제도 있다. 넥사바는 간암 환자의 생존기간을 2, 3개월, 타세바는 췌장암 생존기간을 2주 가량 연장해준다고 알려져 있다. 환자를 단 며칠이라도 더 살리는데 의미가 있다는 견해와 이 정도를 표적항암제의 효능이라고 보기 어렵다는 의견이 맞선다. 넥사바와 타세바 한 달 약값은 수백만 원이지만, 우리나라에선 건강보험이 적용돼 환자들이 큰 부담 없이 약을 쓴다. 그러나 영국과 스웨덴에선 보험이 적용되지 않는다. 캐나다 독일 프랑스에서도 보험 혜택이 없다.

서울대병원 혈액종양내과 허대석 교수는 “의료 선진국들은 표적항암제의 보험 적용 여부를 명확한 기준에 따라 투명한 과정을 거쳐 결정하지만, 우리나라는 어떤 기준이 있는지조차 알려지지 않았다”고 지적했다.

잴코리는 특정 유전자 변이가 있는 폐암 환자에게 쓰면 증상이 잘 조절되면서 생존기간이 8개월 가량 길어진다고 알려져 있다. 하지만 환자는 한 달에 1,000만원 가까운 약값을 낸다. 적용환자가 드문 영국에선 잴코리에 보험혜택을 안 주지만, 우리나라엔 잴코리를 쓸 수 있는 환자가 많다. 수년째 비보험 표적항암제로 남아 있는 잴코리와 달리 지오트립(폐암)은 8개월 만에 보험 대상이 됐다. 또 다른 보험 적용 표적항암제 이레사(폐암) 역시 최근 생명연장 효과가 있다는 연구와 없다는 연구가 나와 혼란이 일었다.

표적항암제는 연구개발비가 많이 드는 만큼 비싸다. 건강보험이 적용되면 제약사 입장에선 수익이 보장되는 셈이다. 한 대학병원 교수는 “제약사가 보험 평가를 위해 제출하는 자료는 제한된 조건에서 자사에 유리하게 분석된 부분이 적지 않다”고 귀띔했다.

건강보험은 한정된 공적 자산이니만큼 경제성을 얼마나 고려할 지 논의가 필요한 시점이다. 세계보건기구(WHO)는 생명을 1년 연장하는데 드는 비용이 환자가 속한 나라의 1인당 국민소득보다 적으면 경제성이 있고, 3배를 넘으면 없다고 본다. 그 사이는 약의 혁신성과 보험 재정 등을 따져봐야 한다는 것이다. 우리나라로 치면 1년 약값이 대략 3,000만~9,000만원 사이인 표적항암제가 이에 해당한다.

임소형기자 precare@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0