점심 식사 후 나선 산책길. 제법 선선해진 기운을 즐기고 있을 때 갑자기 발 밑에서 ‘빠드득’ 소리가 들렸다. ‘아차’ 싶어 내려다 보니 은행열매의 누런 몸뚱이와 씨앗이 처참하게 으깨져 있다. 사무실로 돌아오는 내내 거리에 널린 은행폭탄을 피하느라 진땀을 뺐다. 그럼에도 불구하고 엘리베이터 안에서 은은하게 퍼지는 꼬릿한 냄새. 아, 가을이다.

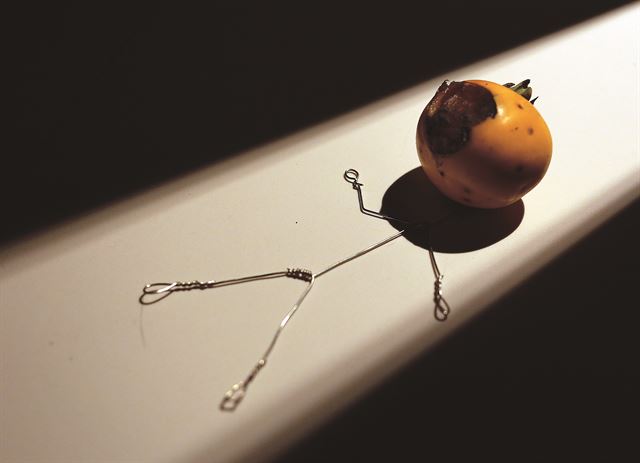

거리에 뒹구는 낙엽마다 시커먼 매연 가루가 찌들어 있다. 단풍잎이 제법 붉게 물들었다지만 자세히 보면 벌레 먹고 병들어 책갈피로도 못 쓸 놈들 투성이다. 여름 내 높이 날던 잠자리는 퇴근길 어느 쓸쓸한 길 위에 내려 앉은 채 말라버렸다. 가까이서 들여다 본 가을의 속살은 그다지 깨끗하지도 낭만적이지도 않았다. 오히려 메마르고 삭막한 모양과 색깔이 실망스러울 정도다. 그나마 꽃잎 한 장 통 크게 애벌레에게 헌납한 코스모스 덕분에 미소를 지을 수 있어 다행이다.

가을은 이미 왔지만 팍팍했던 여름의 뒤끝은 아직도 진행형이다. 사실, 모든 게 그대로다. 실종된 정치는 돌아올 줄 모르고 서민들은 여전히 불경기 속에서 허덕이고 있다. 입시며 취업이며 아이들이 겪어야 할 경쟁은 갈수록 더 치열해질 기세다. 어디 그뿐인가? 담뱃값이다 뭐다 세금은 또 왜 이렇게 오르는지… 풍요와 결실을 기대하기 전에 고약한 은행 냄새부터가 유난히 거슬리는 가을이다.

현실이 힘겨울수록 더 눈부시고 아름다운 환상을 쫓는 법이다. 거리에는 무심한 발걸음에 짓밟힌 영혼들이 낙엽처럼 뒹굴고 있다. 엊그제 들려온 설악산의 단풍 소식도 이들에겐 환상으로 다가올 뿐이다. 스스로에게 묻는다. ‘그럭저럭’살아가기도 힘든 이들을 외면한 채 전체만을 보려고 하지는 않았는가? 단풍으로 불타는 설악에 병들고 벌레 먹은 이파리는 없다고 단정하지는 않았는가? 파란 하늘 아래 단풍이 물들고 수북하게 낙엽이 쌓인 오솔길… 한 점의 티조차 용납 안 되는 환상적인 풍경이 유달리 사무치는 가을이다.

류효진기자 jsknight@hankookilbo.com

박서강기자 pindropper@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0