생명을 먹어야 사는 생명의 숙명

추석은 적어도 인간 끼리라도

저 악착스러운 생명의 조건과 잠시 반성하고 휴전협정 맺는 날

광화문 광장 폭식 무뢰배들 옆 영원한 추석을 위해 굶는 사람들

아름다운 공덕 헛되지 않으리

이성복 시인이 지난해에 ‘래여애반다라’라는 이상한 제목의 시집을 발간했다. 시인은 독자들을 괴롭히고 싶지 않았던지 ‘시인의 말’에서 이 제목을 친절하게 설명했다. 2006년 여름, 경주에서 신라시대에 진흙으로 빚은 불상들이 전시되었다. 그 전시회의 표제인 ‘래여애반다라(來如哀反多羅)’는 신라의 향가인 ‘풍요’의 한 구절로 ‘오다, 서럽더라’라는 뜻의 이두문자다. 시인은 “당치도 않는 일”이라는 말을 앞세우면서도, 이 이두문자의 한 글자 한 글자를 의역하여 ‘이곳에 와서, 같아지려 하다가, 슬픔을 맛보고, 맞서 대들다가, 많은 일을 겪고, 비단처럼 펼쳐지다’라는 문장을 만들었다. 시인은 이 엉뚱한 해석 “또한 본래의 뜻과 그리 멀지 않은 듯하다”고 덧붙였는데, 그때나 지금이나 많이 달라진 것이 없을 세상사를 돌아보면, 누구라도 그런 생각이 들 것 같다.

‘이곳에 왔다’는 것은 이 세상에 태어났다는 말이고, ‘같아지려 했다’는 남들과 어울려 살기 위해 애썼다는 뜻일 테고, ‘슬픔을 맛보다’는 그 일이 마음과 같지 않아 크게 상처를 입은 정황을 말할 터이니, ‘맞서 대들다’가 온갖 시비에 휘말려 ‘많은 일을 겪게’ 되는 처지는 세상살이의 정해진 행로나 같다. 그런데 “비단처럼 펼쳐지다”라는 말은 무슨 뜻일까. 한 사람이 겪게 된 많은 일들이 그를 마침내 아름다운 인간으로 만들었다고 해석해야 할까. 크게 무리는 없는데 너무 낙관적이다. 그는 끝내 기진하여 저를 태어나게 한 저 자연으로 되돌아가게 된다는 뜻일까. ‘라(羅)’가 비단뿐만 아니라 들판을 뜻하기도 하니 그럴 법도 하다. 어떻게 해석해도 종말은 아름답다. 앞의 해석은 슬픔이 결국 아름다움에 이르렀으니 아름답고, 뒤의 해석은 한 운명이 아름다움에 이르지는 못했어도 아름답게 표현되었으니 아름답다. 그러나 또한 두 해석이 모두 슬프다. 한쪽은 슬퍼하는 사람이 아름다운 사람이 되었다고 하더라도 어쩌다 보니 아름다운 사람이 될 수밖에 없는 처지였으니 슬프고, 다른 쪽은 아름다운 표현이 정작 슬픔 속에 기진한 사람은 위로하지 못할 것이니 슬프다. 슬픔이 아름다움이니 아름답고, 아름다움이 슬픔이니 슬프다.

긴 추석 연휴가 끝났다. 추석은 옛날부터 아름다운 날이면서 슬픈 날이었던 것 같다. 신라 유리왕 때 부녀자들이 두 패로 갈려 길쌈을 하고, 팔월 보름에 진 편이 이긴 편을 대접하며 함께 어울러 노는 일을 가배라 하였다는 이야기는 우리가 모두 알고 있다. 이 때 진 편에서 한 여자가 일어나 춤을 추며 탄식해 말하기를 "회소 회소"라 하였으니, 그 소리가 슬프고도 아름다워 후대 사람들이 그에 따라 노래를 지어 회소곡이라 이름하였다는 이야기도 알고 있다. 그러나 어느 사서에 적혀 있다는 이 이야기는 추석의 유래라기보다는 차라리 회소곡의 유래처럼 들리고, 그래서 어떤 슬픔의 유래처럼 들린다. 오직 슬픔만이 역사에 다만 몇 줄이라도 글을 남길 수 있었을까. 이성복 시인의 저 시집을 읽은 이후, 내가 “회소 회소”의 노래와 “오다, 서럽더라”의 풍요를 혼동하는 것도 필경 두 노래를 연결하는 슬픔 때문일 것이다. 그러나 이 오해의 덕분으로 나는 두 개의 추석 노래를 갖게 된 셈이다.

실은 둘이 아니다. 이 세상에서 오직 나만 알고 있을 추석 노래가 하나 더 있기 때문이다. 내 어머니가 나를 낳을 무렵 우리 식구는 남녘 항구도시의 조금 외진 마을에 살았다. 어선이 닿는 선창이 바로 마을 앞에 있어서 주민들은 대개 어부거나 선주거나 배 짓는 목수들이었다. 한국전쟁이 일어나기 전이어서 시골의 인심과 흥취가 아직 살아 있었다. 추석이면 마을 사람들은 이 집 저 집으로 몰려다니며 술을 마시고 노래를 불렀다. 어느 해 한가위에 술에 취한 장년 남녀들이 가파른 골목길을 왁자하니 내려오는데, 그 가운데 ‘바우엄마’가 어깨춤을 추며 노래 불렀다. “가위야 가위야, 개상놈의 가위야, 앉지도 못하는 가위야, 서지도 못하는 가위야.” 어느 집을 가건 술을 마시고 차례 음식을 먹게 된 나머지, 술이 취해 몸을 가눌 수도 없고, 앉아서 쉬자니 배가 너무 불러 그럴 수도 없는 게 바우엄마의 처지다. 추석을 향해 “개상놈의 가위”라고 욕은 퍼붓지만, 명절 잔치의 포만한 행복을 그렇게 말할 뿐이다. 노래 부른 사람도 잊었을 이 함포고복의 찬탄을 오래 기억했다가 아들에게 전해준 것이 어머니인데 이제 어머니도 저 세상 사람이니, 이 노래와 그 내력을 아는 것은 나 혼자일 것이 틀림없다. 내가 포만한 행복이라고 말했던가. 실은 얼마나 안타까운 행복인가. 마음의 행복은 끝이 없는데 몸이 그 행복을 다 누리지 못한다. 인간은 행복 앞에서도 무력하고 허약하니, 이 행복이 또한 슬프다. 그러나 그 행복과 슬픔을 이렇게도 적확하게 표현하였으니 이 노래가 또한 아름답다.

이성복의 시 한 편을 읽고 하던 이야기를 계속하자. 예의 시집에 들어 있는 연작시 ‘래여애반다라’ 아홉 편 가운데 일곱 번째 시다.

불어오게 두어라

이 바람도

이 바람의 바람기도

지금 네 입술에

내 입술이 닿으면

옥잠화 꽃을 꺼낼까

하지만 우리

이렇게만 가자,

잡은 손에서 송사리 떼가 잠들 때까지

보아라,

우리 손이 저녁을 건너간다

발 헛디딘 노을이 비명을 질러도

보아라,

네 손이 내 손을 업고 간다

죽은 거미 입에 문 개미가 집 찾아간다

오늘이 어제라도 좋은 날,

걸으며 꾸는 꿈은

수의(壽衣)처럼 찢어진다

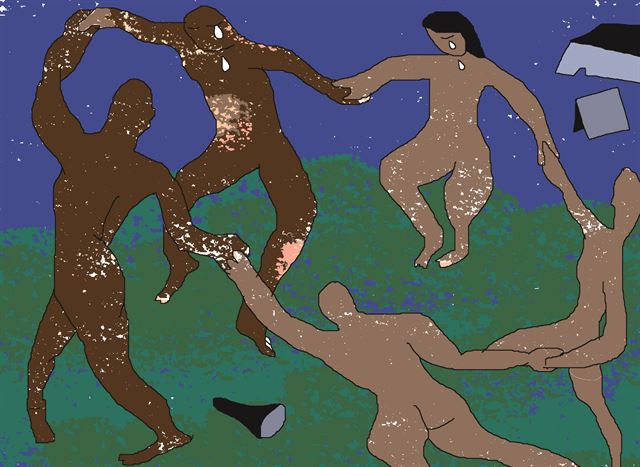

어떤 바람의 기운을 받아 입을 맞춘 두 사람이 그 입술에서 순결한 꽃을 피워내려 한다. 그러나 마주 잡은 두 사람의 손 사이에는 “송사리 떼”가 있다. 그들이 함께 잡아 죽음에 바치려는 송사리들일까. 아니면 두 사람이 아직은 (어쩌면 영원히) 해결하지 못할 어떤 마음 속의 소란일까. 어느 경우건 두 사람이 피워낼 순백의 “옥잠화”는 완전하지 않다. 피기도 전에 시들어버릴지 모른다. 두 사람은 손을 잡고 어두운 시간을 건너가지만, 그들을 바라보는 것이 발을 헛딛고 비명을 지르는 노을이듯이, 그들을 둘러싼 세상은 불행하다. 발을 헛디딘 것은 그들 자신일지도 모른다. 그들을 입 맞추고 손잡고 가게 한 바람이 벌써 불순한 것일지도 모른다. 시의 뒷부분에는 또 다른 손이 있다. 손 하나가 다른 존재의 손에 업혀 간다. 그러나 평화로운 우애의 풍경이 아니다. 개미 한 마리가 죽은 거미를 입에 물고 제 집을 찾아간다. 사랑과 우애 뒤에도, 그리고 평화 속에도, 늘 이렇게 살의와 죽음이 있다. 그래서 “오늘이 어제라도 좋은 날”의 희망, 추석처럼 행복한 날의 희망까지도 자주 주검에 입히는 옷처럼 성대하나 불길한 것들이 끼어있다.

인간은 아무리 착하게 살더라도, 착하게 살려고 애쓰더라도, 파괴의 욕망을 완전히 벗어버리지 못한다. 생명이 생명을 먹고 생명을 유지하는 것이 생명의 조건이다. 생명은 생명을 두려워하고, 생명을 공격하고, 생명을 파괴하고, 생명을 잡아먹는다. 그러나 인간은 슬퍼하며 반성하기도 하고, 제가 왜 사는가 묻기도 한다. 때로는 많은 인간들이 한꺼번에 반성하고 한꺼번에 묻는다. 추석은 적어도 인간끼리라도 그렇게 반성하고 그렇게 묻자는 날이다. 이미 먹을 것을 쌓아둔 그들이 저 악착스러운 생명의 조건과 잠시 휴전협정을 맺는 날이다. 역사책이 추석의 유래를 말하면서 길쌈 시합 이야기로부터 말머리를 트는 것은 그래서 의미가 있다. 노동과 경쟁을 멈춘 이 날은 적어도 인간들끼리라도 서로 두려워하지 않고, 서로 공격하지 않고, 서로 파괴하지 않고, 함께 즐거워하기로 작정한 날이다. 협정의 시간은 짧지만 그 시간의 기억은 남는다. 그 기억을 미래에 던질 때, 그것을 희망이라고 부르는 것이 마땅하다. 오게 될 어떤 날, 모든 사람이 사랑하게 되는 날, 모든 사람들이 우애 속에 평화롭게 사는 날, 추석은 그날의 예행연습이다. 그날이 아득하기에 슬프지만, 그날은 거꾸로 이 시간으로 내려와서 추석 하루를 우선 행복하게 해주기에 아름답다. 희망이라는 것이 늘 그렇다. 희망이 이루어질 날은 아득하지만, 희망은 희망 저 자신을 늘 되새기도록 희망 장치를 만들 줄 안다.

지금 광화문 광장에는 단식하는 사람들과 폭식하는 사람들이 있다. 이 추석을 굶고 넘기더라도 영원한 추석이 있는 세상을 바라는 사람들이 있고, 그 희망 앞에 저 자신을 무뢰배로 만드는 사람들이 있다. 지금 광화문 광장에는 희망을 지닌 사람들과 희망을 포기한 사람들이 있다. 저 ‘오다, 서럽더라’가 들어 있는 옛날의 ‘풍요’는 또한 ‘공덕가’이기도 한데, 희망이 공덕이다. 영원한 추석을 위해 싸우는 것이 공덕이고, 힘을 기르는 것이 공덕이다. 어두운 날을 넘어가서, 슬픔의 힘이 비단처럼 펼쳐질 힘이 있다고 믿는 것이 공덕이다. 시의 아름다움이 헛되지 않다고 믿는 것이 공덕이다. 앉지도 서지도 못하는 처지에서의 행복이 바르게 앉고 꼿꼿이 설 수 있는 날의 행복으로 길어지고 넓어지기를 바라는 것이 공덕이다. 하늘에는 ‘슈퍼문’이 떴는데 그것을 초월하는 달을 ‘초월(超月)’이라고 부르는 사람이 있을지도 모르겠다. 넘어설 수 없는 것을 넘어서려는 자들에게 복이 있다. 추석이 복된 것은 슬픈 조건 속에서도 희망을 지닌 사람들의 날이기 때문이다.

고려대 명예교수ㆍ문학평론가

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0