서점가에 쏟아지는 종이책 찬양서

아쉬움 속 애틋한 공로상이 아닐까

최근 도서출판 창비는 종이책과 디지털 콘텐츠를 결합한 서비스 ‘더 책’을 선보였다. 교통카드에 들어가는 근거리무선통신(NFC) 태그를 종이책에 부착해 그 위에 스마트폰을 올리면 음성이나 영상을 이용할 수 있다. 출판사 측은 “종이의 물성을 그대로 살린 채 디지털의 장점을 가져가는 서비스”라는 인상적인 자평을 내놨다.

‘종이책 종말론’이 설득력을 더해가는 요즘 ‘더 책’이 갖는 시사점은 다양하다. 출판사의 주장대로 종이책의 생명을 연장시키는 혁신적인 기술인 동시에, 종이책이 사회를 견인하는 게 아닌 사회가 종이책을 업고 가야 하는 시대가 도래했음을 알리는 뚜렷한 증거이기도 한 것이다.

최근 서점가에 쏟아지는 ‘종이책 찬양서’들도 그 증거로 볼 수 있다. 지난 달부터 출간된 ‘그곳에 책이 있었다’(책읽는수요일), ‘장서의 괴로움’(정은문고), ‘종이의 역사’(21세기북스), ‘페이퍼 엘레지’(반비)는 급격히 쇠퇴하는 종이책에 바치는 애틋한 공로상이자 의리 넘치는 항변, 또는 구슬픈 장송곡이다.

‘종이의 역사’는 지난 2000년 간 종이가 세상의 발전에 기여한 바를 총정리한 정성스런 공치사다. 니콜라스 A. 바스베인스는 일본의 종이 장인, 에디슨의 발명 노트를 보관한 박물관, 미국의 지폐용지 업체를 방문해 인류 역사의 중요한 순간마다 포착된 종이의 얼굴들을 수집한다. 그 중 흥미로운 건 9ㆍ11 테러 당시 맨해튼 하늘을 가득 메웠던 종이의 모습이다. “아침에 푸른 하늘을 올려다보니 종이가 태양을 가리고 있었죠…그것은 현대인의 노동 습관을 보여주는 완벽한 전형이었습니다. 그 건물들이 무너지는 순간 우리는 무얼 보았죠? 바로 종이였어요.”

영국의 소설가 이언 샌섬은 ‘페이퍼 엘레지’를 통해 종이책 종말론을 비웃으며 종이와 인간은 이미 “접합되고 봉합되어” 뗄 수 없다고 확신한다. 그 증거로 그는 종이책의 대체물로 등장한 최첨단 기기들의 작동방식을 지적한다. “‘종이시대 종언’의 최대 아이러니는 그것이 여전히 우리가 읽고 쓰는 방식을 결정짓는다는 점이다…아이패드는 공책을, 킨들은 책을, 휴대전화는 수첩을 닮았다. 종이 때문이 아니라면 왜 하필 흰 바탕에 검은 글씨이겠는가?”

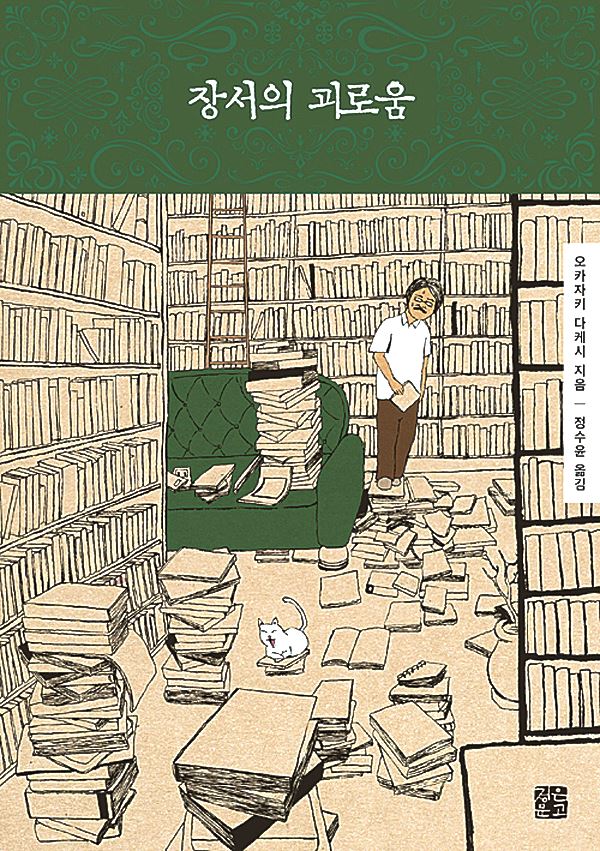

일본의 시인 오카자키 다케시의 ‘장서의 괴로움’은 3만권의 책 때문에 집이 무너질 위기에 처한 한 저자가 책과 이별하는 과정을 그리고 있다. 언뜻 장서를 버리는 방법과 이유를 서술한 책처럼 보이지만 행간에서 묻어 나는 종이책에 대한 질긴 집착은, 기실 그가 책 찬양을 하고 싶어 시작한 이야기라는 확신을 갖게 한다. “책갑에서 책을 꺼내, 읽기 전에 먼저 만지고, 책장을 펼치는 동작에 ‘독서’의 자세가 있다. 그에 수반하는 소유의 고통이 싫지 않기에 ‘장서의 괴로움’은 ‘장서의 즐거움’이다.”

앤드루 파이퍼 캐나다 맥길대 교수의 ‘그곳에 책이 있다’는 ‘신체화된 방식의 독서’를 다룬다는 점에서 최근 나온 종이책에 관한 도서들 중 가장 미래지향적이다. 어릴 때 컴퓨터와 책을 동시에 접했던 저자는 한 쪽의 우월함을 역설하는 대신 스크린과 종이 앞에서 우리의 몸이 어떻게 움직이는지에 주목한다. “종이의 부드러운 입자성이냐 스크린의 저항력 있는 매끄러움이냐, 책장을 넘기느냐 리더기를 터치하느냐, 기대어 앉느냐 똑바로 앉느냐, 양손으로 움켜쥐느냐 손을 얹혀놓느냐”를 고찰한 결과 저자는 잠정적으로 종이책의 손을 들어주는 듯 하다. 켜는 것보다는 끄는 것, 드러내는 것보다는 숨는 것, 따라잡는 것보다는 길을 잃는다는 점에서 독서라는 행위에 부합하는 매체가 아직은 종이책이라는 것이다.

황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0