특수학교 전공과 진학과 졸업, 취업·복지관 입소 등서 철저히 외면

과잉·문제 행동 일삼아 시설서 기피 다른 장애인 부모들도 거부감 심해

지적장애 1급인 아들(20)을 둔 어머니 A씨는 지난해까지 10년간 서울의 한 장애인복지관에서 청소 등 궂은 일을 마다하지 않으며 노력봉사를 했다. 곧 특수학교를 졸업할 아들을 복지관에 맡기려 할 때 조금이나마 도움이 될까 싶어서다. 하지만 A씨는 결국 복지관에 아들을 보내지 못했다. 장애 정도가 중증인데다 여력도 없다는 게 복지관 측의 거절 이유였다.

자폐성장애 1급인 아들(20)을 키우는 어머니 B씨는 서울과 경기지역의 장애인을 돌보는 시설이라면 앞뒤 가리지 않고 찾아 다녔다. 아들이 특수학교에 다닐 때는 방과 후에 돌봐줄 곳이, 졸업 후에는 주간에 맡아줄 시설이 필요했다. 그러나 가는 곳마다 퇴짜를 맞았다.

중증 발달장애인이 한 장애인시설에서 폭행 당한 사건(본보 2·3일자 10면, 4일자 12면 보도)을 계기로 자식을 마음 놓고 맡길 곳이 없어 고통 받는 중증장애인 부모들의 현실이 주목 받고 있다.

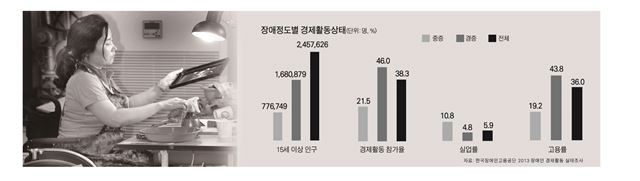

중증장애인은 특수학교 전공과 진학과 졸업, 취업, 장애인복지관 입소 등에서 철저히 외면 받고 있다. 소리를 지르거나 물건을 부수고 다른 사람을 깨물거나 때리는 등의 과잉·문제행동이 심한 발달장애인은 시설에서 기피한다. 시설의 다른 장애인 부모들도 거부감이 심하다. 과잉·문제행동으로 사회복지사가 골절상 등의 부상을 입는 일도 흔히 일어난다.

10일 보건복지부와 한국보건사회연구원에 따르면 장애인들의 장애인복지관과 주간·단기보호시설 이용 희망률(2011년 기준)은 각각 31.2%, 10.0%였다. 하지만 실제 이용경험률은 0.8%, 0.6%에 그쳤다. 자폐성장애인들의 요구사항의 첫 순위는 보육과 교육의 보장(29.7%)이였다. 이들에겐 보육이 소득 보장(12.5%)보다도 중요했다.

지적장애 1급 아들(21)이 있는 C씨는 “작년에 아들이 다녔던 특수학교 전공과 졸업생은 15명이지만 취업하거나 장애인복지관에 입소한 경우는 8명뿐이었다”며 “내 아들을 포함한 나머지 7명은 일반 시설에 맡길 수 밖에 없었지만 그마저도 받아주는 시설이 없었다”고 말했다.

C씨는 결국 아들이 중학교 시절부터 다녔던 장애아동운동치료센터를 통해 한 장애인주간보호시설에 아들을 맡길 수 있었다. 해당 운동치료시설은 최근 장애인 폭행사건이 발생한 시설이다. C씨는 “여러 곳을 돌아다녔지만 아이 맡기를 거부했다. 폭행사건이 있었다고 해 충격을 받았지만 솔직히 아이를 맡아준 것만으로도 고마웠다”고 말했다.

중증장애인 자녀를 둔 부모들도 시설에 일상생활이 어려운 중증장애인이 있으면 사회복지사가 다른 아이들을 돌보지 못해 피해를 보는 경우가 생기는 것을 인정하지만 모든 곳에서 거부당하는 현실은 원망스럽다.

자폐성장애 1급 아들(21)을 키우는 어머니 D씨는 “나이가 들면 독립하는 사람들과 달리 우리 아이는 시간과 돈을 쏟아 부으면서 죽을 때까지 부모가 돌봐야 한다”며 “취업이나 복지관 입소 등에서 끝까지 거름망에 걸러져 배제되는 우리 아이들은 찌끄레기(찌꺼기)일 뿐”이라고 한탄했다. 그는 “가정이 유지되려면 낮 시간만이라도 아이를 돌봐줄 곳이 필요하지만 사회에선 ‘자식은 부모가 책임져야지 사회에 떠넘기면 안 된다’고 면박을 준다”고 눈물을 흘렸다.

이환직기자 slamhj@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0