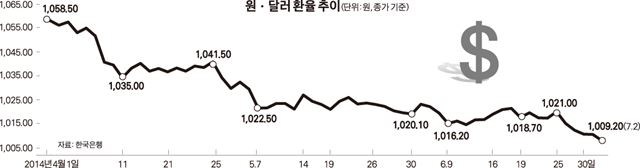

원-달러 1010원 붕괴

1,070원(3월28일) → 1,060원(4월1일) → 1,030원(5월7일) →1,020원(6월9일) →1010원(7월2일).

환율을 결정하는 건 수요와 공급이지만, 그 어떤 시장보다 가격 결정에 심리적 요인이 많이 작용한다. 외환시장에서 ‘심리적 지지선’이라는 방어막을 쳐놓는 것도 이 때문이다. 하지만 올 들어 환율 변화를 보면 이런 지지선의 역할 자체가 무색해 보인다. 10원 단위로 지지선이 형성됐지만, 붕괴되는 데는 한 달도 채 걸리지 않았다.

외환당국이 환율 하락을 마냥 방치했던 것도 아니다. 1,030원이 붕괴된 5월 이후 시장에서 직접 달러를 사들이며 추가 하락을 막기 위해 안간힘을 썼다. 하지만 환율의 큰 흐름을 뒤바꿔놓기엔 역부족이었다. 홍준표 현대경제연구원 연구위원은 “과거와 달리 한국 외환시장의 개방도가 높아진데다, 미국 등 선진국이 외환당국의 개입을 예민하게 받아들이고 있는 점을 감안하면 당국의 정책 수단도 제한적일 수 밖에 없다”고 분석했다.

이제 세 자릿수 압박은 더 커질 게 분명하다. 물론 ‘1달러 =1,000원’은 다른 심리적 지지선에 비해 좀 더 견고하긴 하겠지만, 그렇다고 난공불락일 것으로 보이지는 않는다. 우리나라에서 세 자릿수 환율이 유지된 시기는 2006년 1월~2008년 4월까지인데, 당시와 비교하면 현재 경상수지 흑자 규모가 더 크고 외국인의 자금 유입 역시 더 많다. 실제 올해 경상수지 흑자 규모는 사상 최대였던 지난해(707억3,000만달러) 수준을 넘길 가능성이 적지 않다. 김승현 대신증권 연구원은 “심리적 저항이 가장 큰 1,000원선에 근접함에 따라 원화강세에 대한 우려가 달러매도 심리를 더욱 자극해 세 자릿수 진입을 더 재촉할 가능성도 있다”고 전망했다.

아무리 환율 내성이 강해졌다고 해도 수출 의존도가 높은 우리 경제에 저환율은 큰 부담일 수밖에 없다. LG경제연구원은 최근 보고서를 통해 “올해 1분기 내수기업의 매출 증가율은 3.2%였지만 수출기업은 마이너스(-) 1.8%로 원화 강세가 수출기업에 악영향을 끼쳤다”고 분석했다. 특히 수출 중소기업의 타격이 심할 수밖에 없다. 중소기업중앙회의 5월 조사에 따르면 수출 중소기업 94개사 가운데 환율 하락으로 수익성이 악화한 곳이 91.5%에 달했다.

이제 관심은 당국의 대응 수위다. 이날 기획재정부와 한국은행이 모처럼 공동 구두개입에 나선 건, 향후 대대적인 물량 개입을 위한 전초전의 성격일 수 있다는 해석이 나온다. 외환당국이 상징적인 의미가 강한 세 자릿수 환율 진입을 그냥 지켜만 보고 있지는 않을 거라는 얘기다.

하지만 이미 시장에서는 세 자릿수 환율 진입을 기정사실화하는 분위기다. 최경환 경제부총리 겸 기획재정부장관 후보자가 “고환율이 모두에게 꼭 좋은 것은 아니다”며 인위적인 고환율 정책에 부정적인 시각을 내비친 것도 이런 전망에 힘을 보태고 있다. 외환시장 한 딜러는 “시장은 인사청문회 등에서 최 후보자의 ‘입’에 주목할 것”이라고 말했다.

박관규기자 ace@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0