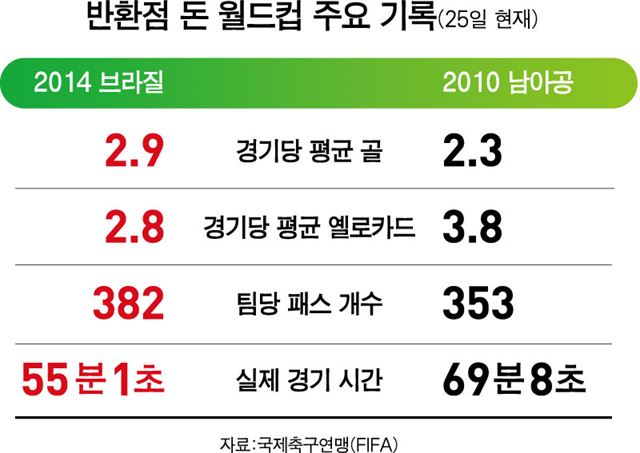

선수교체 등 뺀 실제 경기시간 남아공 대회보다 14분 줄었지만 경기당 2.9골로 0.6골 늘어나

브라질 월드컵 개막 13일째. 16강 진출 국들이 속속 가려지는 가운데 이번 대회 경기당 평균 득점이 3골에 달하는 등 공격축구 경향이 두드러지고 있다.

25일 국제축구연맹(FIFA)에 따르면 조별리그 40경기가 끝난 이날 현재 32개 팀에서 116골이 터졌다. 경기당 평균 2.9골이 나온 셈이다. 2010년 남아공 월드컵 때와 비교하면 경기당 0.6골이 늘어난 것. 골이 많이 터진 대회로 평가 받는 1994년 미국대회의 경기당 2.71골을 훌쩍 뛰어넘었다. 1958년 스웨덴 대회(3.6골) 이후 56년 만에 평균 3골을 기록할 지 주목된다.

골 폭풍에 가장 큰 공을 세운 팀은 네덜란드다. 네덜란드는 스페인전에 5-1, 호주전 3-2, 칠레전 2-0 등으로, 조별리그 3경기에서 10골을 쏟아 부어 최다 득점 팀으로 이름을 올렸다.

전문가들은 ‘골 풍년’ 원인으로 골잡이들의 골 결정력이 향상된 것과 동시에 공인구(브라주카)의 성능 향상을 첫 손가락에 꼽고 있다.

하지만 경기 중 허비된 시간은 늘어난 것으로 조사됐다. 파울이나 선수교체, 프리킥ㆍ코너킥 준비 등에 허비되는 시간을 뺀 실제 경기시간(Actual Playing Time)이 경기당 55분1초로 나타나, 지난 대회보다 오히려 14분7초 줄었다. 그만큼 경기가 자주 끊겼다는 의미다.

또 이번 대회가 어느 월드컵보다 팀간 신경전이 치열하게 펼쳐졌으나, 심판의 경고는 오히려 줄어든 것으로 나타났다. 경기당 옐로카드는 2.8개로 지난 대회보다 1개 줄었고, 레드카드는 0.2개로 지난 대회(0.3개)와 비슷했다.

경기당 한 팀의 패스 개수(382개)는 남아공 대회보다 8.2%(29개) 증가했다. 상당수 팀이 조직력을 앞세워 플레이를 했다는 의미다. 그러나 공교롭게도 가장 패스 능력이 뛰어난 팀은 16강에서 탈락한 스페인이었다. 스페인은 1,703개를 패스해 이번 대회 팀당 평균(956개)보다 43%나 많았고, 패스 성공률도 82%에 달했다. 특유의 점유율 높은 축구를 보여줬으나 팀 승리와는 무관했다. 반면 네덜란드는 패스성공률이 스페인의 절반에 그쳤다. 아리언 로번(FC 바이에른 뮌헨)과 로빈 판페르시(맨체스터 유나이티드) 등을 앞세운 빠르고 과감한 역습으로 16강 진출에 성공했다.

현대 축구는 화려한 패스워크로 공을 오래 소유하는 것보다 골 연결이 중요하다는 것을 스페인이 기록으로 증명한 셈이다.

칠레는 이번 대회 이변으로 꼽힌다. 칠레는 스페인 네덜란드 호주와 함께 B조에 속해 당초 16강 진출 팀으로 분류되지 못했다. 하지만 칠레에는 미드필더 마르셀로 디아스가 있었다. 디아스는 3경기만에 36.68㎞를 돌파할 정도로 이번 대회에서 가장 그라운드를 누빈 선수다. 디아스 뿐만 아니라 칠레는 전 선수가 스페인전에 총 117.58㎞를 뛸 정도로 성실함으로 무장했다. 이 경기에서 스페인이 뛴 거리는 109.25㎞에 불과했다. 칠레 선수들은 평균 신장이 176cm로 다소 왜소했지만, 공을 잡으면 상대팀 앞과 옆, 그리고 뒤까지 에워싸는 엄청난 체력으로 16강 진출을 이뤄낸 것이다.

박관규기자 ace@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0