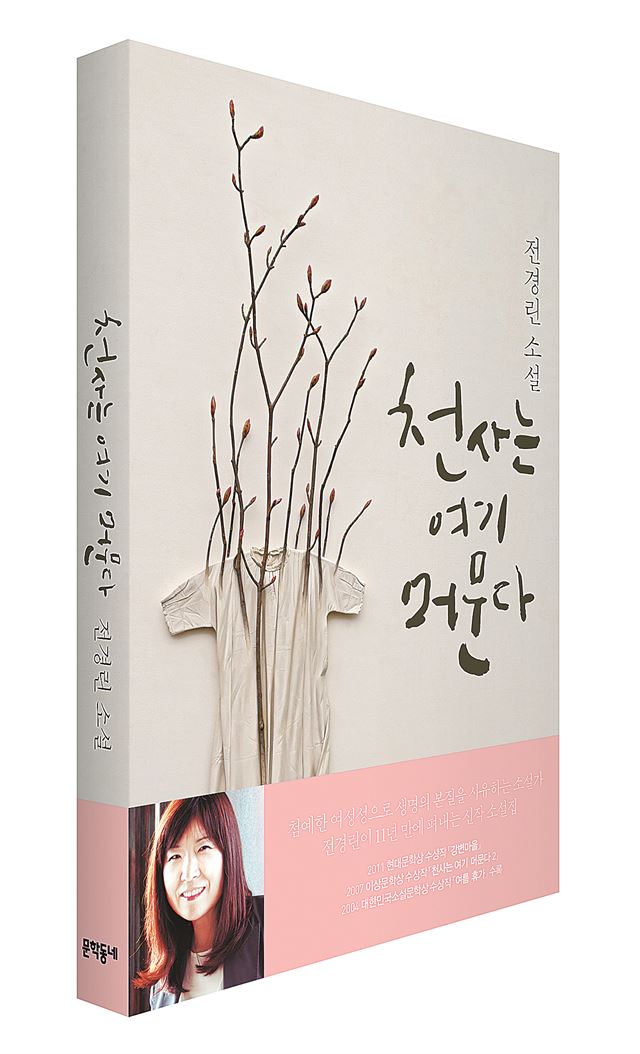

소설집 ‘천사는 여기 머문다’

전경린의 소설을 읽는 것은 자궁 안으로 들어가는 것과 비슷하다. 좁고 어둡고 뜨듯한 점액질로 뒤덮인 그곳에서 어떤 이는 위로와 안식을, 어떤 이는 지긋지긋한 통증의 기억을, 그리고 아마도 상당수는 그 지독한 내밀함에 질식의 위험을 느껴 뒤도 돌아보지 않고 도망쳐 나올 것이다.

‘천사는 여기 머문다’는 작가가 11년 만에 낸 소설집이다. 2007년 이상문학상을 수상한 ‘천사는 여기 머문다 2’와 2011년 현대문학상을 수상한 ‘강변마을’, 2004년 대한민국소설상을 수상한 ‘여름 휴가’를 포함해 단편 9편을 실었다.

가부장사회에서 살아가는 여성들의 이야기는 여전하지만 그 온도와 양상은 사뭇 달라졌다. 한때 여자들조차 숨막히게 했던 독한 여성성, 아니 에르노의 소설 ‘단순한 열정’의 한 구절 “나는 그 사람이 내게 남겨놓은 정액을 하루라도 더 지니고 있기 위해 다음날까지 샤워를 하지 않았다”의 화신 같았던 지독한 여자들은 자취를 감춘 듯 하다. 문학평론가 황도경은 가부장제에 저항하며 탈주했던 “마녀의 후예”들이 다른 곳은 없다는 것을 깨달은 뒤 “자기 안의 짐승을 죽이고 집으로 귀환하는 모습”이라는 말로 전경린 소설의 변화를 설명한다.

소설집 중 다섯 번째로 수록된 ‘천사는 여기 머문다 2’는 독일 남자의 갑작스런 청혼을 받은 인희의 이야기다. 한국에서 집착과 폭력으로 얼룩진 결혼 생활 끝에 3년 만에 파경을 맞은 인희에게 독일에서 살고 있는 언니는 독일 남자와의 결혼을 제안한다.

“여기선 공연히 상냥하게 굴 필요 없어. 여자가 별 이유 없이 상냥하게 말하면 남자들은 자기와 성관계를 가지려는 의사인 줄로 단박에 오해해. 엄밀히 말하면, 이곳은 사회주의사회야. 여자들도 한 사람 몫의 독립적인 개인으로 자라도록 교육 받아…우리나란 미국식 교육을 받아 여자에 대해 자본주의적이지. 약한 척하고 무거운 것을 들어야 하는 것을 창피하게 여기지. 더구나 남자가 곁에 있으면서도 안 도와주면 모멸감까지 느끼잖아. 우습게도 남자들이 그런 여성관에 물들어 있기도 하지.”

언니는 이곳에서 여자의 본질적인 여성성을 지켜주는 것은 남자가 아닌 국가의 보호와 지원이라고 말한다. 악몽 같은 결혼 생활의 원인이 자본주의와 사회주의의 차이 때문이었단 말인가. 불신과 추궁 끝에 유리창이 깨지고 액자가 부서지고 칼이 날아가 문에 꽂혔던 결혼 생활이 빈약한 사회 복지와 연관이 있었단 얘기인가.

언니가 말하는 독일 남자와의 결혼 생활은 이상적으로 들린다. “서로 다른 언어를 사용하면서 깊은 마음을 제 속에 간직한 채, 아이도 만들지 않고, 친척도 없이, 나로 인해 아무도 상처 받는 사람도 없고, 더 이상 아무것도 이루려는 것 없이 함께 살아가는 일”은 가부장제와 자본주의 속에서 토끼몰이를 당했던 마녀에게 달콤한 ‘남은 생’을 선사해줄 것만 같다. 그러나 독일 남자와 세 번째 만나기로 한 하루 전날, 인희는 전남편이 준 결혼반지에서 뿜어져 나오는 빛방울들에 경도된다.

“나는 왜 반지를 빼버리지 않았을까…그런 비극을 겪고 파멸까지 경험해본 사람이 흔히 갖는 자학적인 자긍심일까. 아니면, 감당할 수 없어 불 난 집에서 뛰쳐나왔지만, 그 지독했던 시절에 대한 내성적인 승인과 옹호의 마음이 남아 있는 것일까?...그 의미가 무엇이든, 반지를 빼버리면 공허하기만 했던 내 생애에서 선명하게 응축된 유일한 결정(結晶)도 영영 사라져버리고 말 것이었다.”

폭력의 기억이 훈장처럼 남아 피부의 일부가 돼버린 여자들은 이제 탈출을 포기한다. 이런 것을 보고 우리는 통상 어른이 됐다고 말한다. ‘전경린의 여자들’에 대한 황도경 씨의 비평은 달고도 쓰다. “목하 그녀들은 짐승에서 나무로, 마녀에서 천사로 변모하는 중이다.”

황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0