경기장 건설 1200여명 사망 2022년까지 4000명 예상

50도 혹독한 사막 열기에 희생 작업 변경 맘대로 못 하는

‘현지인 후원자’시스템도 원인

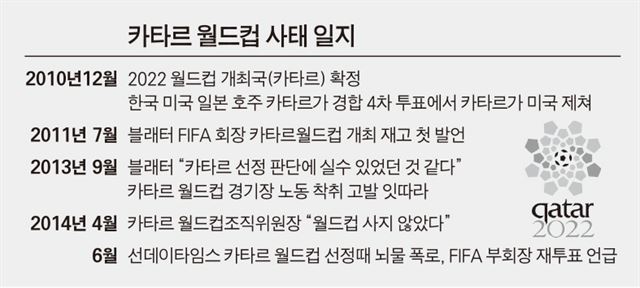

2022년 월드컵을 준비하는 중동의 카타르에서 12개 경기장 신축ㆍ증축 공사에 투입된 외국인 이주노동자들에 대한 노동력 착취 논란이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 월드컵 유치과정 비리로 개최지 변경 요구라는 거센 역풍에 시달릴 것으로 보이는 카타르 정부에게 노동력 착취 논란은 또 다른 골칫거리가 될 전망이다.

국제노동조합연맹(ITUC)이 3월말 발표한 ‘2022 카타르월드컵 특별보고서’에 따르면 지난해에만 카타르에서 인도와 네팔 노동자 1,200명이 경기장 건설과 관련해 사망했다. ITUC는 “카타르 정부의 노동 정책에 변화가 없을 경우 2022년 월드컵 개막 전까지 관련 공사에 따른 외국인 이주노동자 희생자는 아무리 보수적으로 추정하더라도 4,000명에 달할 것”이라고 덧붙였다. 이는 ‘2014 브라질 월드컵’ 공사장에서 7명, 러시아의 2018년 월드컵 준비과정 사망자가 현재까지 5명인 것과 비교하면 천양지차다.

카타르 월드컵 공사장에서만 대재앙 수준 사망률이 나오는 이유는 뭘까. ITUC는 혹독한 열사(熱沙)의 기후조건과 카타르의 형편없는 근로환경이 맞물렸기 때문으로 설명한다. ITUC는 카타르를 전세계에서도 노동권리지수가 가장 낮은 5등급 국가로 분류하고 있다. 특히 전통시대 노예노동과 다름 없을 정도로 외국인 노동자 권리를 속박하는 카타르 특유의 카팔라 고용시스템을 유례없는 사망률의 원인으로 지목하고 있다.

지난해 말 현재 카타르에는 총 200만명 주민이 거주하고 있는데, 30만명만 카타르 국적자이고 나머지 170만명 대부분은 인도, 네팔, 스리랑카 등지 출신의 외국인 노동자다. 이들 노동자는 카팔라 시스템에 따라 카타르 후원자에게 철저하게 종속되어 있다. 후원자가 동의하지 않으면 직업을 바꿀 수 없고 중도 귀국할 수도 없다. 점심 시간 없이 하루 12시간 중노동에 투입돼도 급여는 월 460달러 수준을 넘지 못하고, 그나마 고질적 체불에 시달리고 있다. 지난해 9월 이 문제를 가장 먼저 고발한 영국 일간지 가디언은 “최고 기온이 섭씨 50도에 육박하는 여름철에는 오전 11시30분~오후 3시에는 노동을 금지하는 규정이 있지만 사실상 무용지물”이라고 전했다.

노동 착취문제가 국제 이슈로 번지면서 카타르 정부도 부랴부랴 대책을 내놓았다. 현장 감독관 증원 등에 머물던 소극적 자세에서 벗어나 지난달에는 카팔라 폐지를 약속하는 등 전향적 모습을 보이고 있다. 그러나 이주 노동자의 직업 변경과 출국 자유를 보장하겠다는 의지만 전했을 뿐 구체적 시행시기는 밝히지 않아 국제 여론 무마를 위한 물타기용 조치라는 비판적 시각이 우세하다.

이와 관련, 가디언은 “카타르는 2000년대에 들어서 노동법이 제정됐고, 최저임금제는 아직 시행되지 않고 있다”며 “보다 근본적인 노동환경 개혁이 필요하다”고 주장했다.

이태무기자 abcdefg@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0