일제강점기에 반출돼 일본 궁내청에 있던 조선왕실의궤 등 귀중도서 1,205권이 돌아온 것은 2011년 12월의 일이다. 전쟁범죄와 그 책임 문제 연구에 평생을 바친 일본 역사학자 아라이 신이치(88ㆍ스루가다이대 명예교수)는 이 책들의 한국 반환에 결정적인 역할을 했다. 반환 승인을 꺼리던 일본 의회를 중의원 외무위원회에 참고인으로 나가 설득해서 움직인 것이다.

약탈 문화재는 누구의 것인가(이태진 옮김ㆍ태학사 발행)는 그가 이 일을 계기로 쓴 책이다. 2012년 나온 원서 제목은 ‘식민주의와 문화재-근대 일본과 조선을 통해 생각한다’이다. 전반부에서 일제의 문화재 반출 역사를 상술하고, 후반부는 약탈 문화재 반환에 관한 제2차 세계대전 이후 국제적 인식과 사례, 한일 양국 간의 최근 현안 등을 다뤘다. 식민주의가 문화재 약탈의 엔진이었음을 밝히고, 문화재 반환은 식민주의 극복과 항구적 평화의 출발점이라는 신념을 피력하고 있다.

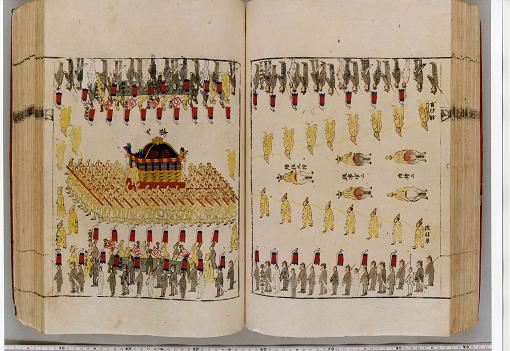

저자에 따르면 일제의 문화재 약탈은 한반도와 만주로 진출하려던 메이지 일본의 식민주의 국가 정책 아래 자행됐다. 그 서막은 한일강제병합 30년 전인 1875년 일본 군함 운요호가 일으킨 강화도사건이다. 당시 일본군은 함장의 지휘 아래 조선의 귀중 도서들을 노획해갔다. 1894년 청일전쟁을 계기로 일제의 문화재 약탈은 군과 일체가 된 국가사업이 됐다. 당시 일본 제국박물관 총장 구키 류이치는 청국과 조선의 문화재를 약탈할 절호의 기회로 전쟁을 이용하자며 정부와 군에 ‘전시 보물 수집 지침’을 보냈다. 일본 근대 미학 연구의 개척자인 오카쿠라 텐신도 일본이 중국 미술품을 수집해 ‘동양 미술 유일의 대표자’가 되어야 한다며 조사와 수집에 현지인을 매수하는 방법으로 ‘비밀리에 신속하게’를 제시했다.

1905년 을사늑약 이후로는 일제의 한국 문화재 약탈이 전면화했다. 초대통감 이토 히로부미는 고려청자 등 고미술품을 거의 싹쓸이해 천황에게 헌상했고, 오사카에는 한국에서 나온 골동품을 거래하는 시장이 형성됐다. 저자는 일제가 학술조사 명목으로 실시한 조선 고적 조사도 식민 지배를 위한 것이었고 문화재 파괴를 가속화했다고 판단한다. 조사 대상 하나하나에 등급을 매겼다. 하급으로 분류된 경희궁 같은 건축물은 결국 조선총독부에 의해 파괴됐다. 식민지 조선의 문화 지도층을 자부하던 일본인 관료들이 아무렇게 않게 문화재를 반출한 데는 일본인 우월의식과 국가주의가 깔려 있다.

책의 후반부는 문화재 반환을 식민주의 청산과 연결해 다루고 있다. 세계 각지에서 진행중인 문화재 반환 운동의 추이와 국제법적 관점의 새로운 동향을 살핌으로써, 문화재 문제를 둘러싼 한일 간의 숙제를 푸는 길을 모색한다. 전쟁 방지와 평화 정착의 관점에서 문화재에 접근하고 있다. 전쟁을 일으키고 문화재를 약탈해간 나라의 지식인으로서 학문적 양심과 역사의식을 바탕으로 쓴 책이라 더 다가온다.

오미환 선임기자 mhoh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0