박형서의 네번째 소설집

우주, 여성 수학자 생애 등 옥창적인 단편 7개 담아

명상적, 이지적 스타일로 변모

"즐겨 사용하는 패턴 있다면 게으름 혹은 선입견의 침식작용"

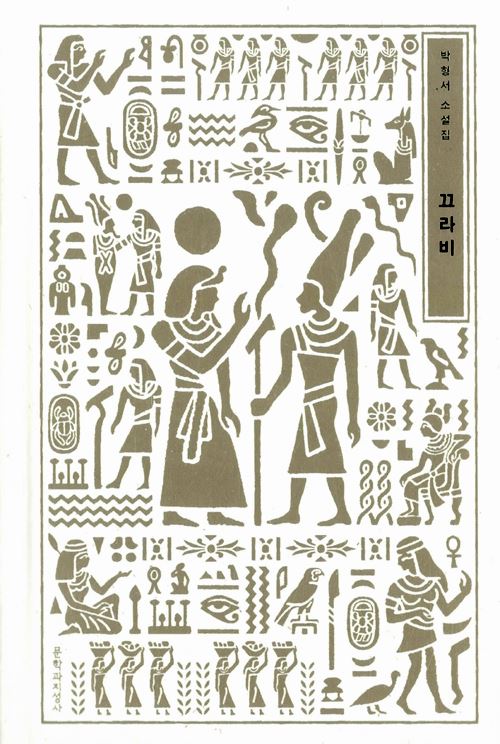

끄라비

박형서 지음

문학과지성사 발행ㆍ292쪽ㆍ1만3,000원

박형서(42)의 네 번째 소설집 끄라비에는 비슷한 유형의 이야기가 한 편도 없다. 이것은 쉬운 일이 아니다. 모두 일곱 편이 실린 이 단편집이 보여주는 서사의 스펙트럼은 ‘광대하다’는 형용사를 동원해도 크게 과장이 아니다. 330억년을 주기로 생성과 소멸을 반복하는 우주를 배경으로 삼는 이야기(‘티마이오스’)부터 50여년간 하나의 수학적 증명에만 매달린 여성 수학자의 생애를 그린 이야기(‘Q.E.D’)와 대전행 KTX에서 의자로 변해버린 승부사의 패배담(‘무한의 흰 벽’)을 거쳐 작가 자신의 일대기를 그린 자전소설(‘어떤 고요’)에 이르기까지 작품들은 하나의 겹침도 없이 제각각 고유하다. “등단하기 전부터 나는 나 자신이 잘 쓰는 작가가 아니라 다르게 쓰는 작가라 생각해왔고, 그게 내 자부심의 원천이었다”는 자전소설 속 진술은 오만하게 읽힐 수도 있지만 ‘참’이다. “나 스스로 전과 다르게 쓴다…즐겨 사용하는 패턴이 있다면 그것은 곧 게으름 혹은 선입견의 침식작용이라 여겼다”는 이 작가의 지독한 성실성에 감탄한다.

독특한 상상력과 발칙한 유머로 요약돼온 박형서의 스타일은 새 소설집에선 유머의 색채를 걷어내고 보다 명상적이고 이지적으로 변모했다. ‘소설이란 무엇인가’라는 소설가의 존재론적 물음을 기저에 깔고 다양한 시공간을 가로지르며 주조해내는 이야기들은 소설가를 다양한 직업군 중 하나가 아닌 우주의 섭리와 조화를 간파해낼 ‘신적 인간’의 자리에 올려놓으려는 무모하지만 아름다운 모종의 야심을 품고 있는 듯 보인다.

가장 고전적 형식으로 고아하게 쓰여진 ‘아르판’은 그 고전적 힘으로 독자를 가장 강하게 끌어당기는 작품이다. 박형서라는 별 볼 일없는 등단 작가가 태국과 버마 사이의, 전기도 전화도 없는 문명의 외곽지대 ‘와카’라는 곳에 숨어살 듯 청춘을 보낸 시절의 이야기를 중심으로 표현과 수용 사이의 괴리 문제를 제기한다. ‘나’는 기껏해야 이백여 명이 쓰고 있는 와카어를 익힌 최초의 외국인. ‘나’는 두 개의 산을 넘으면 와카어로 소설을 쓰는 와카의 유일한 소설가가 있다는 말을 듣고 그를 찾아가 몰래 엿보다가 경외감으로 압도당한다. 낮 동안 고된 노동에 시달린 육체를 정갈히 가다듬고, 쓰러져 가는 허름한 집의 호롱불 앞에 앉아 오직 부족의 예닐곱 명만이 읽을 수 있는 언어로 소설을 쓰고 있는 진짜 작가가 거기 있었던 것이다. “그는 공동체의 언어를 가꾸고 다듬는 일에 대가 없는 행복을 느끼는 진짜 작가였다…중요한 건 이야기 자체의 즐거움이었다…그에게로 가는 길은 기대에 가득 찼고 머무는 동안 경탄으로 충만했으며 돌아오는 길은 질투 때문에 괴로웠다.” ’나’는 “아르판이 존재하는 이상 나는 끝내 삼류에 불과하다는 사실”을 깨닫는다.

훗날 한국으로 돌아온 ‘나’는 황홀하도록 아름다운 와카 유일의 작가가 쓴 소설을 번역하다가 자정의 픽션이라는 제목을 달고 자기 작품인 양 발표해버린다. 이 작품으로 유명 작가가 된 ‘나’는 ‘제3세계 작가 축제’의 기획위원장을 맡아 와카의 작가를 불러들이고 그에게 오랫동안 죄의식에 시달려온 자신의 표절을 위악적으로 털어놓는다. 소수민족의 언어로서 조만간 사라져버릴 와카의 “이야기를 영원히 살리기 위한 것”이었으며 “우리가 벌이는 모든 창조는 기존의 견해에 대한 각주와 수정을 통해 나오는 것”이라고 정당성을 주장하면서.

이번 소설집에는 새로운 유형의 지식소설이라 부를 만한 작품들이 여럿 눈에 띈다. 현란한 과학과 수학적 지식의 향연이 소설이란 무엇인가 하는 문학적 물음과 병행우주처럼 놓여진 채 펼쳐진다. ‘Q.E.D’에서는 원주율 파이가 무한대로 이어지는 것이 아니라 하나의 지점을 향해 수렴되고 있음을 증명해보려는 여성 수학자의 전 생애를 건 도전이 실패로 끝나 ‘증명할 수 없음’을 ‘Q.E.D’(이상이 내가 증명하려는 내용이었다는 뜻)하게 되는 이야기가 소설 전체의 9할 가량을 차지하는 수학적 진술들로 펼쳐진다. ‘아마추어 수학자’를 자임하는 작가가 수학교수의 감수까지 거쳐 내놓은 이 과감하고 불친절한 수학적 문장들의 유희가 문학의 메타포 임은 자명하다. “어차피 여자의 작업은 가우스나 러브레이스 노이만의 그것처럼 실제로 응용될 수 있는 수학이 아니었다. 삶에 깊숙이 개입해 보다 나은 세계를 제공하거나 기존의 세계를 교정하는 숫자들이 아니었다. 그건 오로지 ‘의미’를 위한 전투였다.”

‘티마이오스’의 주인공 초아는 우주가 소멸과 탄생을 반복하는 330억년마다 신생 우주의 유일신을 교육시키는 작업을 하는 일종의 천사다. 신이 될 만한 재목의 아이의 꿈에 들어가 우주의 섭리를 서사의 형태로 주입하는데 이는 우주 멸망 이후 다음 우주에 대비할 수 있도록, 즉 우주의 영속성을 위해서다. 이 광활하고, 그러므로 숭고한 공상과학(SF)적 상상력은 흡사 영화 ‘매트릭스’처럼 급박한 반전을 맞고 “세상의 저자” 초아는 “지난 330억년의 역사 모두가 저 자신에게 들려준 한 편의 서사였음”을 쓸쓸하게 깨닫게 된다.

작가의 이 통 큰 상상력은 표제작 ‘끄라비’에서도 엿볼 수 있다. 극동의 반도에서 온 일개 관광객을 깊이 사랑하는 태국의 휴양지 끄라비는 여자를 데리고 온 ‘나’ 때문에 애증과 질투에 사로잡혀 해일과 산사태라는 횡포한 폭력을 일으킨다. 일단은 물활론적 상상력의 소산만이겠지만 종종 의미가 혼동되기도 하는 사랑과 폭력 사이의 관계에 대한 은유이기도 할 것이다. 은유의 효과를 측량하는 일은 독자의 몫이겠고.

박선영기자 aurevoir@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0